1939年,国军营长被日军包围,师长大惊,连忙给他发报,让他突围,还说会派人接应他,但营长却说:“日军太多,我突围不了,只能以死报国了!

1939年9月,在抗日战争烽火连天的岁月里,湖南湘北地区的草鞋岭和笔架山,见证了一场极为惨烈悲壮的阻击战。

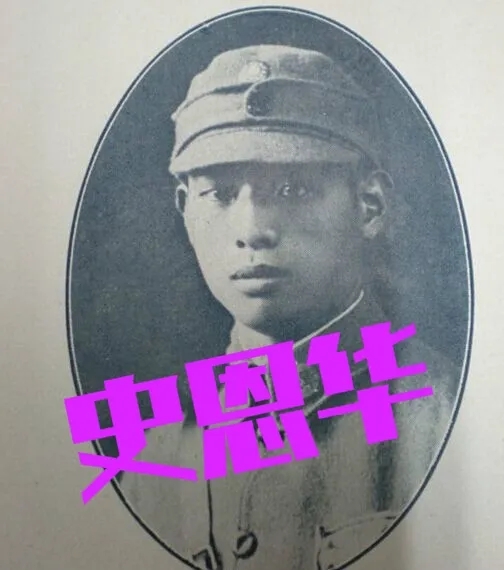

国民革命军第52军195师1131团第3营营长史恩华少校,率领全营约500名官兵,为阻止日军南下进攻长沙的战略意图,在此地与日军奈良支队展开了力量悬殊的殊死搏斗。

当时,日军为打通进攻长沙的通道,其奈良支队向草鞋岭阵地发起猛攻。

史恩华营的任务是固守阵地,尽可能迟滞日军推进速度,为后方友军布防争取宝贵时间。

9月18日,日军首次进攻草鞋岭,遭到史恩华营的顽强阻击,被击退。

日军不甘失败,于9月20日调集重兵,在20余架飞机、30多门火炮的猛烈火力支援下,甚至使用了毒气弹,再次猛攻草鞋岭。

在日军绝对优势火力的狂轰滥炸下,草鞋岭阵地几乎被夷为平地,史恩华营伤亡惨重,被迫撤至第二道防线笔架山继续抵抗。

9月22日,日军兵分两路,对笔架山阵地实施围攻。

此时,史恩华营经过连日激战,兵力已折损过半,弹药也消耗巨大,处境极其艰难。

面对强敌,师长覃异之曾三次电令史恩华营相机撤退。

然而,史恩华深知笔架山地理位置的重要性,一旦失守,长沙门户洞开,后果不堪设想。

他更明白,以部队当时的状况和日军的火力封锁,强行撤退无异于自杀,生还希望渺茫。

在“守”与“撤”的抉择面前,史恩华毅然选择了前者,决心与阵地共存亡,以全营官兵的生命为代价,为后方争取更多时间。

史恩华向师部回复:“军人没有不得已的时候。阵地存,则人存;阵地亡,则人亡。”

他拒绝了撤退命令,激励全营官兵死守阵地。

官兵们抱定必死决心,在弹尽粮绝、援兵无望的情况下,依托残破工事,与蜂拥而上的日军展开了最后的血战。

战斗异常惨烈,阵地反复易手,双方短兵相接,白刃格斗。

激战持续至9月23日凌晨,笔架山阵地最终失陷。

史恩华营长率领残存的官兵战斗到最后一刻,在绝望的境地中与日军展开了最后的肉搏。

最终,包括营长史恩华在内的全营约500名官兵,几乎全部壮烈殉国,鲜血染红了山岭。

在生命的最后时刻,史恩华留下了“来生再见”的悲壮遗言,这既是对并肩作战的袍泽兄弟的诀别,也是对国家民族忠诚信念的最终告白。

史恩华营的全体牺牲并非徒劳。

他们的顽强阻击,成功地将日军奈良支队主力阻滞在草鞋岭、笔架山一带达五天之久,有效迟滞了日军的进攻锋芒,打乱了其迅速攻占长沙的计划。

为第九战区主力部队在长沙以北地区调整部署、组织防御赢得了极其宝贵的战略时间,对随后第一次长沙会战的战局产生了积极影响。

他们的牺牲,是抗战史上以少抗多、以弱敌强、舍生取义的典范。

战斗结束后,当地百姓张炳方老人等目睹了战场的惨状:笔架山上尸横遍野,牺牲将士的遗体遍布山野。

史恩华营长的遗体被找到时,他手中还紧握着半截作战地图。乡亲们被这悲壮的场景深深震撼,无不痛哭失声。

他们自发组织起来,协助后续赶到的部队收殓烈士遗体,将他们安葬在笔架山上。

史恩华营长的墓碑上,刻着“中华魂史营长之墓”几个大字,寄托着人们对英雄的无限哀思与崇高敬意。

史恩华营长的事迹在当地广为流传。

他生活极其简朴,常年只有一套军装,即使寒冬也常穿单衣。

他治军严明,与士兵同甘共苦,甚至带领士兵编草鞋度日,从不扰民,深受士兵和百姓爱戴。

令人痛心的是,史恩华营长在奔赴前线前刚刚新婚仅三天,未能留下子嗣。

然而,他的精神并未断绝。

他的家族后人,如侄子史新生等,每年都会前往墓地祭奠,缅怀这位为国捐躯的亲人。

他的“来生再见”四字,穿越时空,成为中华民族不屈精神的永恒回响。

史恩华及其500壮士的壮举,是抗日战争中千千万万为国捐躯将士的缩影。

他们以血肉之躯筑起民族长城,用生命诠释了忠诚与担当。

他们的名字和事迹,应当被永远铭记。

草鞋岭、笔架山的硝烟虽已散去,但英雄的浩气长存,激励着后人珍视和平,奋发图强。