1944年8月,浙江丽水城在硝烟中颤抖。目睹丈夫阵亡,她悲愤交加,为了不让丈夫的遗体落入敌手,她端起机枪,对着冲上来的鬼子扫射,十几个鬼子应声倒地,子弹打光了,她抓起身旁的刺刀,冲向了蜂拥而至的鬼子。

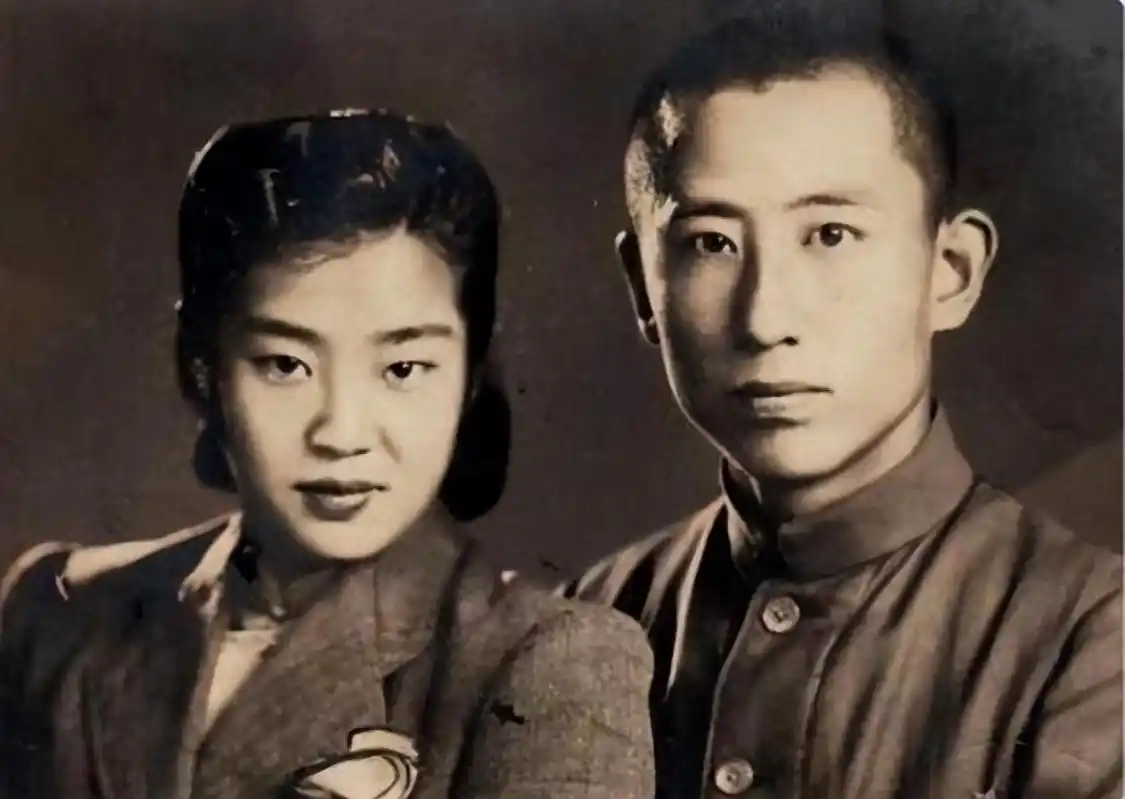

她就是蒋梅是抗日战争中涌现的巾帼英雄典范。

而她的丈夫就是彭学儒,是国民革命军新编第21师63团团长,毕业于黄埔军校。

在1944年8月那天,日军重炮轰开丽水城门。

此时的彭学儒率部依托城墙殊死抵抗,一日内击退日军多次进攻。

但是日军侃这么久都没有将这小城攻下来,于是开始玩阴的。

他们竟向城内投放毒气。

更致命的是,负责防守白云山西麓的二营营长赵楚皓临阵脱逃。

而且当夜有人为了活命竟然给鬼子引路,之后日军从无人防守的缺口攀墙而入,直扑城隍庙的团指挥部。

见此情形的彭学儒只得率警卫血战突围,最终身中数弹,倒在城隍庙的石阶旁。

之后的日军为泄愤,竟然践踏起他的遗体。

当消息传到后方,蒋梅的世界瞬间崩塌。

这位随军征战多年、精通枪械的女战士,立马擦干泪水换上军装,扛起一挺机枪冲向火线。

之后蒋梅带伤兵突入城隍庙,当目睹丈夫千疮百孔的遗体。

她轻抚他染血的脸颊,低声立誓,你守国,我守你。

于是转身端起机枪,子弹如怒龙般喷涌,冲在最前的七名日军应声倒地。

而日军被这突如其来的反击打懵,他们怎么会想到一名女子竟如此悍勇。

当机枪子弹耗尽时,她抓起刺刀扑向敌群。

日军起初嬉笑着想活捉她,但是却被她刀刀致命的搏杀震慑,四名鬼子接连毙命刀下。

最终寡不敌众,数把刺刀同时穿透她的身体。

血泊中,她望向丈夫遗体的方向,阖目长逝。

日军被蒋梅的刚烈震撼。

联队长下令厚葬夫妇二人,用日文在墓前立牌刻下“中国女战神”,并将此事载入《日军对华作战纪要》。

然而,历史的另一面却更为复杂。

丽水地方史志记载,牺牲团长实为彭孝儒,湖南益阳人,黄埔军校毕业。

他拒绝后方参谋职位,主动请缨前线,奉命死守丽水。

63团覆灭源于“友军”背叛。

当残部退至瓯江小水门时,河对岸的61团竟以“督战”为名向他们扫射。

团长彭孝儒绝望中举枪自尽,年仅31岁。

尽管蒋梅的故事存在争议,其象征意义却早已超越史实细节。

精神图腾,无论“蒋梅”是否真实存在,她的传说在丽水民间口耳相传,更被日军战史记载。

这种跨越敌我界限的敬意,印证了人性对勇气的普遍崇拜。

真实的63团官兵几乎全部战死。

他们以千人对抗日军万人,用生命拖延日军推进,为外围反击赢得时间。

战后,逃兵赵楚皓被公开枪决,以慰英灵。

2013年起,丽水档案馆启动抗战记忆抢救工程,走访151位幸存者,整理4338份档案。

这些史料不只为澄清史实,更为守护一个民族宁死不屈的魂。

硝烟散尽八十年,丽水的城门早已重修,瓯江浮桥车流如织。

当我们拨开“女战神”传说的迷雾,看到的并非英雄史诗的褪色,而是更为震撼的历史本质。真实战场上,有人以决绝成全信仰,有人用谎言掩盖怯懦、

而历史长河中,一个民族最坚韧的力量,既在壮烈的死,更在生生不息的生。

那些无名的血与有名的魂,终将汇成一句箴言。英雄或许会被误读,但牺牲从不辜负。