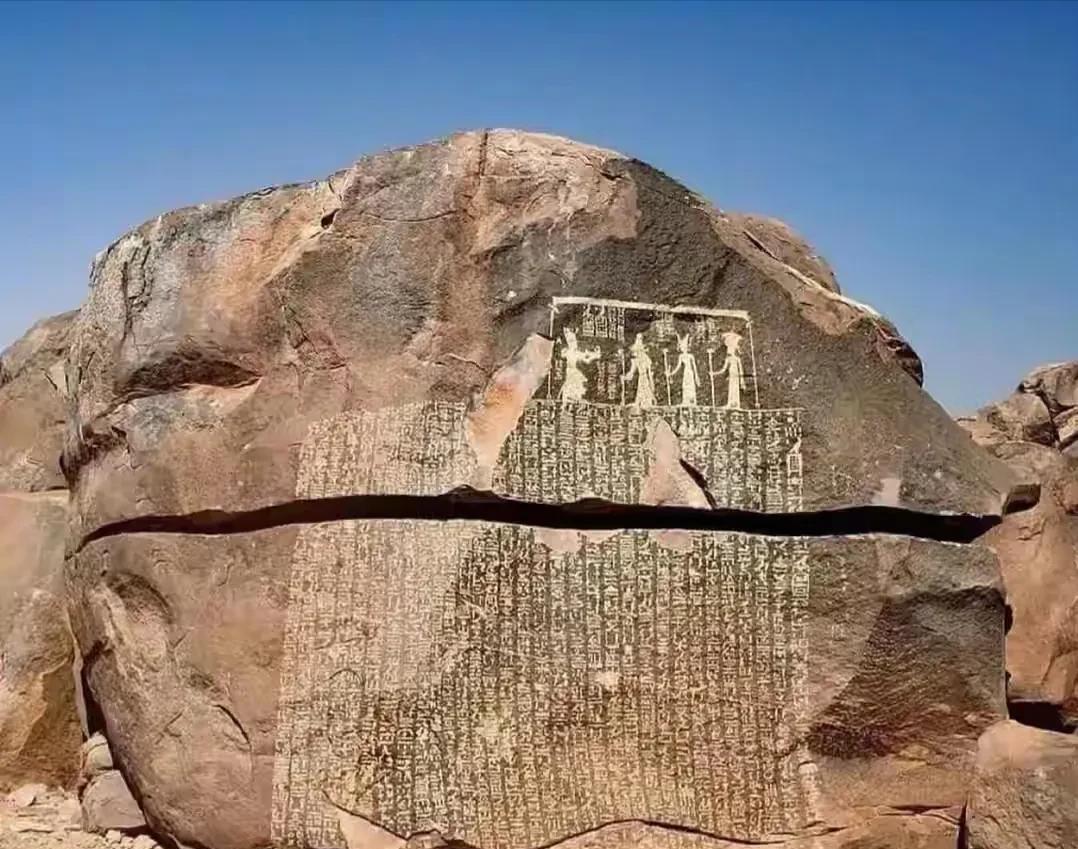

国外悬崖上发现中国汉字,内容被翻译后专家热泪盈眶:终于对上了。 蒙古西部,一块荒凉悬崖边,风沙卷着牧草翻飞,岩壁上却刻着260字的东汉楷书,内容与《后汉书》一字不差。 没人想到,这些被遗忘千年的汉字,竟在他国边陲重见天日。当内容被完整翻译出来,中蒙专家当场泪湿眼眶。 不是因为它珍贵,是因为它准确得令人战栗。这块碑文,竟然来自东汉名将窦宪,留给匈奴的最后一道背影。 2001年,蒙古西部科布多省乌兰哈斯地区,两名牧羊人在一块陡峭岩壁附近放羊。岩石被风蚀得光滑,但有一处区域刻着整齐划一的直线与钩画。 最开始没人在意,直到其中一人蹲下来,反复比对图案和蒙古文字符,突然冒出一句:“这像中国字。” 他朋友眯着眼看了半天,盯着其中一列字,念出了音:“燕、然……”这两个字,一度在中国史书中频频出现,却早就没了实物印证。 消息传到了当地政府,很快引来一队学者前来查看。当年能派出的专家有限,手里的资料更少。 几位蒙古语学者反复对比后表示看不懂,也不确定这些是不是真正的汉字。石刻太高、线条太淡、资料太缺,几次小规模研究都不了了之。 这一拖就是十几年,石刻依旧站在原地,只是越来越多游客路过拍照,却没人知道它说了什么。 直到2016年,一组由蒙古国立大学语言文化学院组织的汉字考古项目,把这块“被遗忘的碑文”重新列入调查。 领队教授叫巴图勒嘎·策仁道尔吉(Battulga.Ts),精通中蒙双语,对东汉史料有深入研究。 他第一次站在碑文下时,没说话,直接蹲下身照了几张照片就离开了。第二天一早又来,拿着《后汉书·窦宪传》,一页一页地逐字对。 他对着碑文喃喃念了起来,越念,声音越颤。 那段文字,讲的是窦宪率军大败北单于,攻克稽落山,西登燕然山,在山上刻下胜利石铭。文字布局、笔法风格、刻石长度,全都对得上文献记载。 几位旁边的蒙古专家听不懂汉语,但从巴图勒嘎眼里的泪光,察觉到这不是普通的碑刻。这是一段被书写过、也曾被质疑过、如今却被刻在实地的历史证言。 2000多年前,窦宪远征匈奴,几乎横穿漠北全境,在击溃北单于之后,主动带兵“封狼居胥”。在当时,居庸关外不过是蛮荒之地,燕然山几乎是军事禁区。 但他还是上去了,把自己的胜利,命人用凿子刻进岩壁,用的是最标准的东汉楷书。 按《后汉书》记载,这段铭文由班固撰写,由班勇誊抄刻石。过去人们怀疑这种刻石是否真的存在,因为几千年风化下,这种东西往往早就被吞没在戈壁与岩石之间。 现在摆在眼前,最右侧的一列字正写着“永元元年七月乙卯”,对应公元89年。对照中国现存所有东汉时期刻石,无一能如此精确还原史书记载。 汉字结构规范,字体与洛阳出土的碑刻相近,用字中不带繁体笔误,表明其为官方编撰、正规军凿刻而非民间传抄。 内容具体到战斗地名、军队调动、敌军走向。例如“南击左谷蠡王、进讨西屯、追北单于”,都与史书记载吻合。细节精密得几乎不像两千年前留下的。 即使风沙斑驳、线条磨损,但字迹仍能辨识八成。通读全文约260字,其中220字仍可清晰识别,内容与《后汉书·窦宪传》几乎一模一样,连标点处断句都精确无误。 一块石碑,让文献变成证物,再没有谁能说“东汉北伐是虚构”,再没有谁敢说窦宪未曾登临燕然。 那天的翻译会议上,不少中蒙专家都红了眼眶。不为所谓“文化自信”,也不为个人荣耀,只因为历史的真相,终于被石头说了出来。 更重要的是,这不是在国内发现的。它被刻在蒙古高原的悬崖上,离汉家故土两千里,离中原心脏五千里,依然安静地等了两千年。 对比一下,中国曾经记下了那场战役,但没留下实物。反倒是在外国的山崖上,被人无意翻出。 这讽刺吗?不是,它说明什么?说明当年东汉军队真走到了这里,真赢下了那一仗,而且敢于留下永不磨灭的证据。石刻不是炫耀,而是宣告。对谁?对匈奴,对北单于,对未来。 很多人看完那块石碑照片都说感动,说震撼,但我更想问一句:2000年前的中国军队,能走到燕然山,并在那里留下文字,我们今天的中国人,是不是也应该走到别人的山上,留下属于自己的刻痕? 燕然勒铭,不是结束,是开始。 参考资料: 观察者网 - 《东汉“燕然山铭”惊现蒙古悬崖,专家落泪确认真实性》

评论列表