800多年前,农历六月里,正是和此时一样的酷暑天,诗人戴复古用餐之际,突然“停杯投箸不能食”。

天实在太热了。他只身回到书房,稍许徘徊,提笔作《大热》:

天地一大窑,阳炭烹六月。

万物此陶镕,人何怨炎热。

君看百谷秋,亦自暑中结。

田水沸如汤,背汗湿如泼。

农夫方夏耘,安坐吾敢食!

天地犹如一方大窑,六月的太阳像炭火在烹烤。戴复古转念想到:“田里的水沸腾滚烫,农夫们背上的汗犹如被泼了水。他们在炎炎夏日里劳作,我怎么还好意思安闲地坐着品尝食物呢?”《大热》主题诗,戴复古一口气写了五首,成为古人吐槽“热”的经典之作。

热,是夏日挥之不去的一个字。与高温鏖战,古今皆然。宋人过夏天,有很多巧思。

搭建“空调房”

在宋代,达官贵族往往建有水帘、凉亭、凉屋用以避暑,皇室更有加强版的凉殿,如翠寒堂。据《武林旧事》记载:“禁中避暑,多御复古、选德等殿,及翠寒堂纳凉。长松修竹,浓翠蔽日,层峦奇岫,静穷萦深,寒瀑飞空,下注大池可十亩。池中红白菡萏万柄……又置茉莉、素馨、建兰、麝香藤、朱槿、玉桂、红蕉、阇婆、薝葡等南花数百盆于广庭,鼓以风轮,清芬满殿。御笐两旁,各设金盆数十架,积雪如山……蔗浆金碗,珍果玉壶,初不知人间有尘暑也。”

《宫沼纳凉图》

翠寒堂俨然是“大型水循环空调房”,其外有寒竹瀑布,内有百花冰雪,再“鼓以风轮”。风轮转动不息,整个室内凉意侵体,而且馥郁芬芳——居然比现代空调还多出一项“香氛”功能。宋孝宗曾在三伏天于翠寒堂召见大臣洪迈,洪迈竟然冷到打颤,官家只好笑着让太监给他一件“半臂”(相当于马甲)御寒,像极了我们有时在商场里被空调吹得冷到要加外套。

不过,当时的普通百姓享受不到这样的“空调房”。没有空调的宋人往往会在房前屋后种上几棵树,甚至一小片树林,树种常选择枝叶繁茂、遮阴效果强的柳树、槐树等。此外,还会在门前放置几口大水缸,通过储水蒸发来散热。

也有宋人在湖畔、水边搭建草棚、竹屋等简易避暑住所,一是近水,便于取水降温;二是自然水体水量丰沛,水汽蒸发会带走大量热量;三是草棚、竹屋透气性好,水畔又多风,棚屋内常有风吹拂,居住其中自然凉爽。

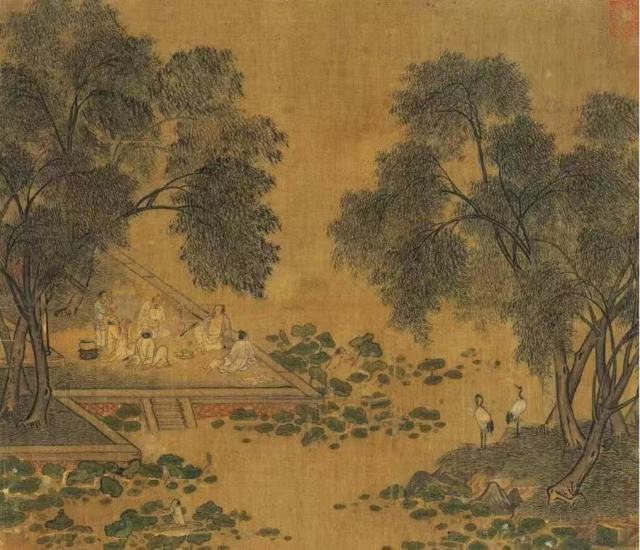

《荷塘纳凉图》

防中暑,防蚊虫

夏季容易中暑,宋代为此设有高温假。南宋陈元靓《岁时广记》载:“京师三伏……百司休务”“放朝官避暑”。

天气再热,也还是要谋生,中暑难以避免。好在,宋代治疗中暑有很多良方。

医书《太平惠民和剂局方》将中暑病症分为“中暑”“伤暑”“冒暑”及“伏暑”几类,并依据不同症状和患者群体,制定对应的治疗方剂,研制了包括消暑丸、五苓散、大顺散、香薷丸、枇杷叶散、桂苓丸等一系列解暑药物,以应对不同病情需求。

此外,对于小儿中暑的情况,也推出了不少适宜的治疗方剂,如天竺饮子、小抱龙丸、二宜汤等,主打一个口味佳、药效好。与此同时,民间根据经验积累,也涌现出不少行之有效的解暑偏方与食疗方法,绿豆汤就是当时百姓解暑食疗的主选之一。

酷暑之际,多蚊虫滋扰。诗人陆游曾在《夏夜》里埋怨:“蚊子喧午枕,苍蝇点青冥。”南宋周密在《齐东野语》写道:“吴兴多蚊,每暑夕浴。”说的是吴兴地区蚊子多,每年夏天大家都在傍晚沐浴洗澡以防被蚊虫“盯”上。宋代沐浴盛行,百姓会调和草药与清水做成“夏日香汤”,既清热解毒,也驱蚊止痒、消暑防疫。

除了勤沐浴,宋代百姓防蚊虫的妙招还有不少,诸如点蚊香、挂蚊帐、配香囊等,结合了传统智慧与实用工具。当时,百姓普遍采用燃烧香料来驱蚊,防蚊香薰材料主要是艾草、蒿草等,便宜可得,其燃烧产生的烟雾足可覆盖室内,可以达到不错的驱蚊效果。

蚊帐在宋代被称为“蚊帱”“蚊幌”,南宋临安夜市夏季会售卖各种蚊帐,不仅有普通的方顶帐,还有专为婴幼儿设计的“襁褓帐”。佩香囊是古人的生活习惯,到了夏季,宋人会随身佩戴采用藿香、薄荷、香茅等驱蚊草药制成的香囊,实现行走中的“蚊不叮”。

等风来,摇扇饮冰

风是避暑的极佳伴侣。杨万里《暮热游荷池上》云:“细草摇头忽报侬,披襟拦得一西风。”葛天民《夏日》云:“树下地常荫,水边风最凉。”让宋人最喜欢的避暑法,是吹风纳凉。

今日杭州,每逢夏日便会开放一些防空洞等公共场所用以市民避暑。其实在宋代,也已经出现免费开放的纳凉公共场所。如北宋东京著名“七十二家正店”之一的清风楼酒店,“都人夏月多乘凉于此”。南宋临安的百姓,“暑月多于宽阔处避暑纳凉”,尤其热衷于到西湖边游湖吹风,“多占蒲深柳密宽凉之地,披襟钓水,月上始还”。

百姓钟情于湖边、宽阔处,无非是因为这些地方多有凉风来袭。但风飘忽不定,遇到闷热日子,没有风怎么办?只好寄希望于摇扇“造风”了。宋代使用的扇子种类繁多,常见的有精致的团扇、羽扇,也有实用的竹扇、蒲扇。文人常用团扇,扇面或书或画,陶冶情操,彰显性情。普通百姓则常用蒲扇,性价比高、实用。

《清明上河图》(局部)

在北宋张择端所绘《清明上河图》中,肉铺旁边的大街上,有一人步行、一人骑马,两者相遇,手中都拿着团扇。南宋楼璹作有《耕织图》,原迹虽已失传,但临摹本众多,在画中我们可以看到不少蒲扇的“身影”。在耕图《拔秧》中,有一位在插秧的老翁将蒲扇别在腰间;《三耘》中一位老农右手高举蒲扇遮阳;《溉灌》中蒲扇被放在一旁的地上;《登场》中也有一位手持蒲扇遮阳的老翁。可见当时农民下田农作,也经常带上一柄蒲扇,扇风遮阳。

不过扇子之风毕竟有限,带上扇子劳动,聊胜于无。这也难怪戴复古要感慨田中农民“背汗湿如泼”了。对于扇子风小,北宋文学家王禹偁也很有发言权,其在《小畜集》中,记载了这样一件趣事,一个夏日,出于礼数,他穿戴齐备地招待一位客人,大汗不止。等客人走后,便火速返回卧室,叫仆人们赶紧给他轮流扇扇子,结果几轮扇下来,他还是汗流浃背。

摇扇风微,倘若再来一杯冷饮,最好不过。古人夏日善用冰,到了宋代,冰的使用愈发普及,当时的百姓已实现冷饮自由。汴京、临安等繁华都市的街头巷尾,售卖冷饮的摊位比比皆是。

在街头巷尾,冷饮种类繁多,常见的有饮子、凉水和渴水。所谓饮子,类似于现在的养生茶,是一种加了中草药或者香料的甜汁。凉水则是冷饮,与如今流行的奶茶很接近,比如,“冰雪冷元子”,用糯米小圆子搭配冰水和糖水,入口软糯清甜,冰凉解暑,几乎就是“宋版珍珠奶茶”。渴水就是水果味饮料,主材料是水果熬制而成的果子露,制作时加水稀释即可,当时有杨梅渴水、香糖渴水、木瓜渴水、五味渴水、桂花渴水等,也很受百姓欢迎。

此外,宋代百姓还喜欢在夏日喝熟水。熟水类似于养生热茶,用开水泡制中草药或香料,趁热品尝。其中“紫苏熟水”堪称熟水界的榜一,据《广群芳谱》里记载,宋仁宗时曾命翰林院评定汤饮的高下,御医和御厨从口味和功效等方面进行综合评比,结果紫苏熟水名列第一。

试想宋时之夏,忙碌之余、得闲之际,百姓们逛街、游湖,摇扇饮冰,也是有着悠闲惬意的夏日记忆吧。

《观瀑图》(局部)