七月流金,灼热的阳光如熔金般铺满新疆奇台县的广袤田野。这里是天山北麓的“汾酒第一车间”。极目远眺,金色麦浪像一张无边无际的巨毯,从脚下绵延铺展,直抵巍峨的天山雪峰,与澄澈如洗的天际线浑然相接,勾勒出一幅天地共融的壮阔画卷。

这片沃土是汾酒集团携手国家大麦青稞产业技术体系联合认证的大麦专属制种基地。正如该体系首席科学家郭刚刚所言,奇台属中温带大陆性半荒漠干旱气候,年日照时数近3000小时,无霜期长达160天,充沛的光照与适宜的气候珠联璧合,加上天山雪水的滋养与肥沃土壤的孕育,共同为大麦生长铺就了“黄金赛道”。

流淌在这片土地上的,还有四千余年未曾中断的农耕文明。自汉代起,奇台便以“北部粮仓”的美誉闻名塞外,如今更坚守粮食安全“国之大者”的使命,220万亩耕地孕育出国家认证的“大麦之乡”。

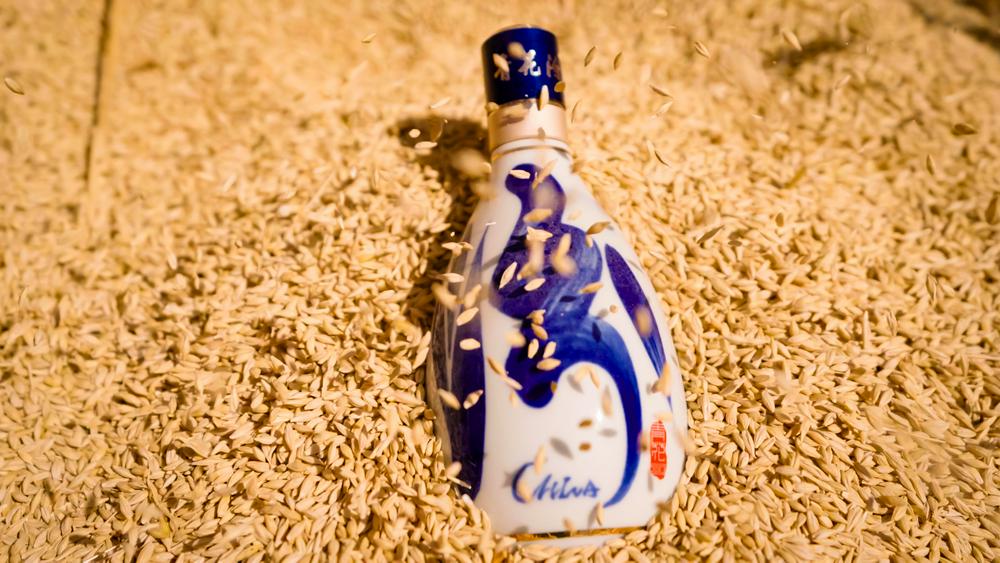

正是这得天独厚的生态馈赠与厚积薄发的历史积淀,让汾酒将这里选为核心原粮基地,视之为酿造品质的“第一车间”。一粒饱满的大麦从这里开始,承载着天地的精华与时光的重量,奔赴一场酿造的传奇。

天山北麓的“汾酒第一车间”

金灿灿的麦浪随风起伏,映亮了种植户李俊山满足的笑颜。眼前这1300亩承载希望的麦田,正是他今年为汾酒精心耕作的成果,每一株麦秆都承载着沉甸甸的希望。

在奇台广袤的土地上,“订单农业”模式焕发着蓬勃生机。“汾酒的定金就是咱的底气!”李俊山轻抚着饱满的麦穗,话语热切,“种子好、不挑地又省心,只要行情稳当,乡亲们都抢着种。看这长势,好日子有盼头了!”

依托全县220万亩优质耕地,这片土地正稳步成为汾酒核心原粮的重要源头,为酿造之路源源不断地输送养分。

这片沃土上茁壮生长的,正是汾酒专用制曲大麦“汾酒大麦1号”。该品种由中国农业科学院作物科学研究所培育,经汾酒集团严格测试认定,并联合国家大麦青稞产业技术体系在奇台示范推广。它的优势显著,亩产高、抗逆性强,既耐旱又抗倒伏,其核心理化指标更是精准匹配优质白酒酿造的需求,为后续制曲环节的糖化与发酵打下了坚实的基础。

国家大麦青稞产业技术体系奇台综合试验站站长向莉介绍,该站今年引进“汾酒大麦1号”试种,田间表现优异,即便遭遇极端风雨,其抗性依然可圈可点,具备在奇台旱地大面积推广的潜力。

值得注意的是,以企业为主体为原料农作物种子标准化命名并投入定向培育验证,在中国白酒行业尚属罕见。“汾酒大麦1号”的命名与推广,不仅传递出企业深度参与种源创新的强烈信号,更是对育种方向的精准指引,让产业链上的每一环都充满动力。

织就140余万亩绿色原粮版图

新疆奇台大麦基地,不过是汾酒原粮版图上的一个缩影。

这份对优质原料的执着坚守,早已冲破地域的阻隔。从甘肃山丹马场的辽阔草原到永登县的沃野良田,从东北三省的黑土粮仓到内蒙古农场的广袤田野,从河北坝上草原的丰茂草甸到山西沁县的深耕厚植,汾酒遵循着高粱、大麦、豌豆三大酿酒原粮的生长节律与轮作特性,结合不同区域的环境禀赋,精心擘画原粮基地的全局布局。

通过这样的跨区域科学布局,也最大限度保证了汾酒原粮质量与供应的稳定。

如今,这张覆盖全国的优质原料网络已铺开140余万亩的种植规模。每一寸土地的严苛甄选,每一种作物的精细培育,都指向同一个目标。将全国顶尖的酿酒原料尽数纳入体系,为一杯好酒筑牢根基。

事实上,在品质管控的征途上,汾酒始终是先行者。2015年,率先发布与国际标准接轨的食品安全内控标准;2022年6月,签发《汾酒产品质量监控总图》,对从田间到餐桌的7大板块、124个环节、297个质量监控节点、3259个质量控制参数实施责任化管理,以严格、规范、高标准的姿态,守护每一滴酒的品质初心。

截至2024年底,汾酒原粮基地已实现绿色认证全覆盖,完成3个高粱品种、1个大麦品种的生产试验,持续做优做强“原粮”芯片,着力打造原粮系列品牌,从源头上为汾酒的高品质筑牢防线。“测天下吉壤为我所种,汇天下好粮为我所用”,这是汾酒始终恪守的“粮心”,亦是其建设原粮基地的初心。

汾酒方面表示,未来将充分发挥稳定的原粮需求优势和品牌影响力,带动汾阳乃至全省原粮种植的整体发展,努力打造集中连片、设施配套、高产稳产的高标准农田精品区,为区域特色现代农业建设注入新动力。

白酒市场已步入“不缺酒,但长期缺好酒”的深度调整期。面对消费升级与品质诉求,如何在原料保障、绿色转型等核心领域取得突破,成为头部酒企构筑竞争壁垒、破解发展瓶颈的关键。汾酒深耕原粮基地、构建严苛品质体系的实践,为行业树立了极具价值的标杆范本。