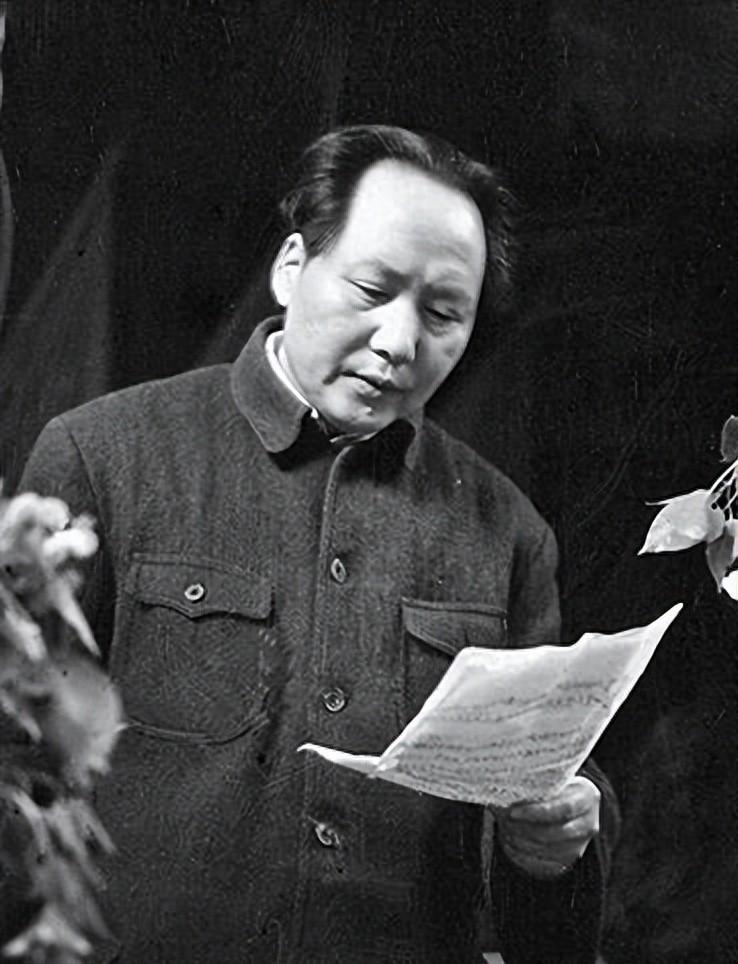

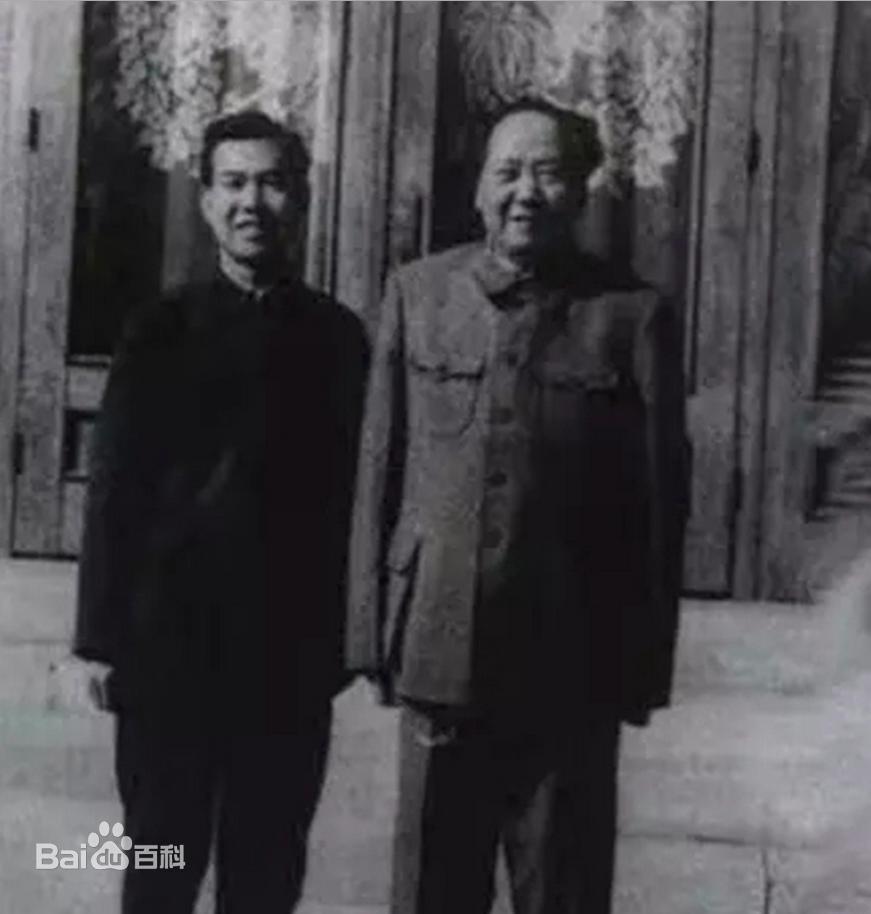

毛主席和工作人员合影,照片出来后,高智哭诉:只给我照了半张脸 “1947年7月的一天早晨,机要室外刚传来公鸡打鸣声,高智凑到叶子龙耳边嘀咕:‘老叶,让主席跟咱们拍张照吧?’”那一年,胡宗南部直逼延安,中央机关辗转至陕北靖边小河村。枪声虽渐远,紧张气氛却始终萦绕。军情电报、作战电令、后勤清单穿梭在窑洞与土墙之间,毛主席每日伏案至深夜,最奢侈的休息不过是一袋旱烟、一盏粗茶。 拍照,在当时绝非寻常事。前线缺胶卷、后方缺药棉,摄影机连快门簧片都得省着用。许多红军战士自1927参加革命到解放胜利,只留下模糊影像一两张,更多人连面容都随风沙埋进黄土。机要室的小伙子们早听说,主席年轻时赴韶山祭母都未必舍得拍照片,如今要抓住这次难得的驻村空隙,他们怎肯错过? 叶子龙原本想拒绝。毛主席正筹划第二年的战略展开:在陕北牵制国军主力,在山东、晋冀鲁豫创造外线歼敌态势。任何分神都可能影响电报起草、作战批示。可他转念一想,机要室的年轻人常年在油灯下译电码、抄原稿,十几岁肩膀便驼成了三十岁的弧度,让他们留下张合影,也算在战火里给青春打一枚钢印。于是,他硬着头皮敲响窑洞门。 毛主席正削铅笔。“这根也短了?”他抬头笑问。叶子龙递上借来的二十多支“施德楼”。主席瞥见那堆铅笔,顺势开了句玩笑:“借人家这么多,总得还点利息吧?合影算利息。”一句话,机要室炸了锅。高智第一个冲出去,搬来一条旧木凳,嘴里不停提醒同伴:“别愣着,把衣领抻平,镜头可挑人!” 小河村没有正规的摄影棚,大家把相机架在院坝,背景是斑驳土墙。李质忠负责排位:高个的站后排,矮个的蹲前排,主席在正中。毛主席扫视左右,见高智个头最矮,便招手:“小个子,前面来。”高智双颊通红,挤到木凳最前端,紧张得手心全是汗,连步枪擦枪布都没带来——那可是他随身护身符。 摄影师暗中叫苦。胶卷只剩数张,光圈不好调,稍不慎便过曝。连按三次快门后,他生怕再浪费,匆忙收机。合影完毕,众人散去。晚饭时,炊事班熬了一锅小米糊,算是庆祝“胜利会师”。谁知三天后,样片冲洗出来,高智的笑容只剩半张脸——镜头裁切失误,让他被“砍”掉了右脸颊。 “我辛辛苦苦搬凳子,竟拍成这样!”高智拿着照片找叶子龙,“您瞧,我只剩左半边。”叶子龙无奈地摊手,条条战线都要胶卷,重拍是不可能的。他把照片拿去给毛主席,想解释缘由。主席夹着烟,盯着那半张脸看了一会儿,说:“打仗不能回头,照相也一样。半张也好,证明你在场。”他把冲好的照片递回去,“以后机会多着呢。” 机会究竟多不多?当时谁也说不准。战事一日紧过一日,中央部队随时准备转移。那张瑕疵照片,高智包了两层油纸,缝进汗衫内侧,一跑就是几百里。鞍钢厂区的军列、陇东山区的驿道、太行山脊的羊肠小路,都见证它被汗水浸成旧皮样的褐色。 1952年,高智调入主席身边做机要秘书,得偿所愿。那时候北京已是建国后的首都,他终于天天见到主席,却不再提重拍一事。多年后同僚问他原因,他笑答:“历史只有一次快门,当时没站好,是我的事。”一句云淡风轻,听者却心酸。 时间进入1960年代,国际局势风云再起,国内经济困难。毛主席担心秘书、卫士长期留京易脱离群众,下令轮换地方。高智回到陕西干部学院锻炼,离别前夜,他在中南海西门留影,对着镜头比了个并不标准的敬礼——十几年过去,他依旧不太会摆姿势。照片底片存档到今天,仍能看见他嘴角抿紧的皱纹。 1976年9月消息传来,毛主席逝世。高智听到广播的那一刻没落泪,回到宿舍翻出那张只有半张脸的旧照,才终于失声痛哭。多年后有人整理主席身边工作人员回忆录,向高智借影。他点头,却不让复制原件,只准拍摄扫描,理由简单:“底片不会再生,岁月也不会再生。” 有意思的是,这张“残缺”照片在书中出现三次。编者解释:距离适合放大的唯一底片只有这一张,“不完美”的镜头反而忠实记录了一个时代。读者翻页,总能在不同章节看见半张笑脸、半截木凳和主席宽厚的肩膀。许多人起初疑惑,后来才明白:战火年代,能够把半张脸留给后世,已是奢侈。 今天再看高智的生平材料,他至死未婚,无子嗣,终身珍藏的仍是那张照片。有人替他惋惜,他却说过一句话:“照片缺了半边,我的人生却因它完整。”听来近乎玄妙,却恰好道出一个通信兵、秘书、革命者对历史的理解——个人影像无论残缺与否,镶进民族记忆,就永远饱满。 回头统计,从小河村到北京,从油纸包裹到扫描重现,这张照片跨越了60年、6000里路,也跨越了一个旧中国到新中国的时代裂缝。它并没记录烽火连天的炮口,却留住了前线早晨最松弛的一瞬:青年、领袖、泥墙、木凳,和一台只剩几张胶卷的老相机。仅此而已,却足够说明——历史并不总是庄严的宏大叙事,往往由这样的“小插曲”缝合而成。