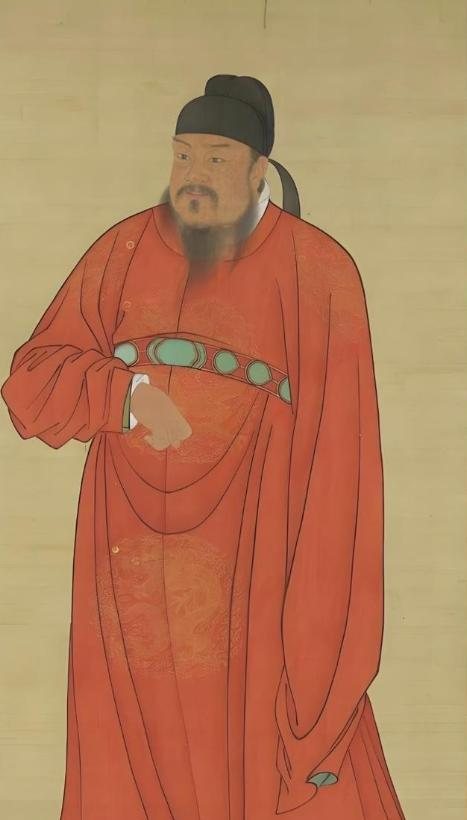

一日,魏征怒气冲冲闯进李世民寝宫,直言:"陛下,美女那么多,你为何非要抢人家未婚妻?"李世民纳闷道:"我没有呀!"直到听到郑氏女三个字,他才猛地想起来…… 这场闹剧还得从长孙皇后说起。长孙皇后是唐太宗李世民一生敬重挚爱之人,他对她的宠爱,从来不只在“独宠”二字上。 魏征这人,是出了名的“一根筋”。早年跟着李建成干,玄武门之变后被李世民擒住,不仅不求饶,还瞪着眼说“要是太子听我的,哪有今天的事”。李世民偏偏就欣赏这份硬气,让他当谏议大夫,等于把个“挑错专业户”请进了朝堂。不管李世民在吃饭还是睡觉,只要他觉得皇帝做错了,抬腿就敢往里闯,唾沫星子能溅到龙袍上。 李世民呢,打天下时是杀伐果断的秦王,当了皇帝倒多了份隐忍。不是怕魏征,是真把“兼听则明”刻在了心里。他知道,这天下不是靠皇帝一个人能坐稳的,得有魏征这样的人时时敲警钟。但毕竟是九五之尊,偶尔也会犯点“帝王的小糊涂”。 长孙皇后更不必说,出身名门却半点架子没有。李世民发脾气要杀人,她能捧着衣服在旁边笑,说“陛下英明才会有直臣”,三言两语就把火气压下去。后宫里她从不争宠,还总劝李世民多纳贤德女子充实后宫——倒不是为了争风吃醋,是觉得皇家子嗣单薄,也该有更多家族势力帮衬。 这次的郑氏女,就是这么来的。 前阵子长孙皇后风寒缠身,病得下不了床。李世民守在床边焦心,底下就有人揣度圣意,说“陛下忧思皇后,不如选些温婉女子侍奉左右,也能分些忧”。 其中就有个地方官,提了本地郑氏有女,年方十六,貌美且贤淑。 李世民那会儿满脑子都是长孙皇后的病情,听着“贤淑”二字,又想着长孙皇后总劝他广纳后妃,就随口应了句“先接入宫吧,等皇后好些再定”。 他没细问这女子的底细,更没想着派人查勘——在他眼里,普天之下莫非王土,选个民女入宫,本就是寻常事。 可他忘了,这郑氏女早有婚约,许给了本地一个读书人家的公子,婚期都定在了秋后。 消息传到魏征耳朵里时,他正在家里写奏折。 那读书人的父亲是他的老相识,哭着跑来求情:“魏大人,我儿与郑氏女青梅竹马,就等秋后完婚,如今被陛下接入宫,这可如何是好啊!” 魏征把笔一摔,气得胡子都翘起来了。 他知道李世民不是故意的,但这事办得太不地道。 皇家要脸面,百姓就不要脸面了?读书人最重名节,未婚妻被皇帝接走,这往后还怎么在人前抬头? 于是就有了开头那一幕。 李世民听到“郑氏女”三个字,眉头猛地一皱,终于想起来了。 “哎呀!”他一拍大腿,从龙椅上站起来,“朕竟忘了问这茬!” 魏征还在气头上,梗着脖子说:“陛下忘了,可那对璧人没忘!您一句‘接入宫’,毁的是两家的婚约,寒的是天下百姓的心!” 李世民脸上红一阵白一阵,没再辩解。 他走到魏征面前,叹了口气:“魏爱卿说得对,是朕疏忽了。” 当天下午,李世民就传旨,送郑氏女出宫,还特意赏赐了绸缎银两,算是赔礼。 又让人给那读书人家带话,说“皇家无意惊扰,祝新人百年好合”。 事情传到长孙皇后病榻前,她撑着身子笑了:“我就知道,陛下不是那糊涂人。” 李世民守在她床边,握住她的手:“还是皇后教我的好,水能载舟,亦能覆舟。这点道理都不懂,还当什么皇帝。” 后来,魏征再提这事,李世民总笑着说:“那次是朕错了,多亏你这根‘硬骨头’敲醒了朕。” 有人说魏征胆子太大,敢指着皇帝鼻子骂。 可细想,贞观之治为什么能成为盛世? 不就在于有李世民这样肯认错的皇帝,有魏征这样敢直言的臣子吗? 皇权再大,也大不过人心。 皇帝要是觉得自己能随心所欲,不顾百姓死活,那江山坐不长久。 反过来,臣子要是只敢拍马屁,不敢说真话,那朝堂早晚会变成一潭死水。 郑氏女的故事不大,却像面镜子,照出了一个王朝最珍贵的东西——敬畏。 皇帝敬畏民心,臣子敬畏职责,上下一心,才能把日子过出样子来。 信息来源:故事原型参考《贞观政要》《旧唐书·魏征传》《新唐书·长孙皇后传》相关记载,细节为创作补充。