语文教材颠覆性修改?“辅导不了孩子的语文了”的话题引起热议,“司马光砸缸”变成了“砸瓮”,“掩耳盗铃”改为“盗钟”,岳飞背上刺的字也从“精忠报国”替换成“尽忠报国”!对此,官方给出回应…… “辅导不了孩子的语文了!” 据央视网8月9日报道,短视频里,家长们举着课本惊呼:司马光不砸“缸”改砸“瓮”了?“掩耳盗铃”变成“盗钟”?岳飞背上刺的“精忠报国”竟是“尽忠报国”? 评论区瞬间炸锅。“我的知识储备过期了?”“这还怎么辅导作业?”一夜之间,千年典故集体“变脸”的恐慌席卷家长群。 面对争议,一线教师和教材编写者迅速澄清。南京师范大学附属小学语文教师施玉洁翻开学案解释:“所谓颠覆性修改,更多是自媒体的夸张渲染。” 真相究竟如何?翻开最新语文教材,“司马光砸缸”的正文依然醒目标注着“缸”字。变化藏在脚注里——一行小字说明《宋史》原文实为“破瓮救儿”。 宋代“瓮”指小口陶罐,“缸”是后世通用词。这种处理既保留大众记忆,又标注历史原貌。 “掩耳盗铃”的课堂则演变成微型历史课。教师会对比《吕氏春秋》中盗钟的原始记载,与后世演变为盗铃的过程,当铜钟形制简化成铃铛,语言也跟着“变形”。 最关键的修正出现在神话领域,“后羿射日”正式更名“羿射九日”:帝尧时代的射日英雄大羿,夏朝夺权的有穷国君后羿,为避免张冠李戴,教材用“羿射九日”锁定神话主角。 至于岳飞背上刺字,史料《宋史·岳飞传》明确记载为“尽忠报国”,而“精忠”源于宋高宗赐匾,误传千年后,教材选择回归文献。 面对网友“为这点改动值得吗”的质疑,教师施玉洁在课堂找到答案,当学生同时看到“盗钟”与“盗铃”时,迷惑的眼神转为恍然:“原来成语也会‘长大’啊!” 这种认知被编写者称为“批判性思维的种子”,区分“司母戊鼎”(祭祀母亲戊)与修订后的“后母戊鼎”(“后”即君主),实则是2011年考古学界对商王祭祀礼器的正名。 这类修改都在传递:语言承载的文化真相需要被严肃对待。但是,并非所有变化都需较真。“司马光砸缸”的正文保留通用说法;匡衡“凿壁偷光”的“偷”字虽在古籍中作“借”,教师更关注勤学精神的传承。 南京大学历史学者武黎嵩的忧虑则指向另一维度:“掩耳盗铃等表述从汉唐流传至今,已是文化经典。”当现代考据试图扭转千年传统,他担心文化传承的链条被割裂。 教材修订者其实遵循着最小干预原则:只修改确有史实错误或易混淆的内容(如两个“羿”),其余约定俗成的表达予以保留。就像“七月流火”本指天气转凉,如今大众用来形容酷暑,日常交流便无需纠正。 河南一位家长在社交平台分享感悟:“孩子回家考我‘司马光砸瓮’时,我差点骂教材乱改。直到他翻出注释讲宋代器物演变——这代孩子比我们更懂包容语言的活性。” 争议背后,一场更深刻的教育转型正在显现。当00后父母与10后孩子共读新版课本,两代人同时发现:语言如长河,源头需要保护,奔涌向前的姿态也值得欣赏。 课本注释栏里一行小字,教室中一次古今表达的对比讨论——这些细微处藏着教育的真意:不是背诵凝固的“标准答案”,而是理解文化长河如何在真实与流变中蜿蜒千年。 信息来源于:央视网微信公众号 2025年8月9日 《司马光砸瓮、掩耳盗钟……语文课本还改了哪些?》

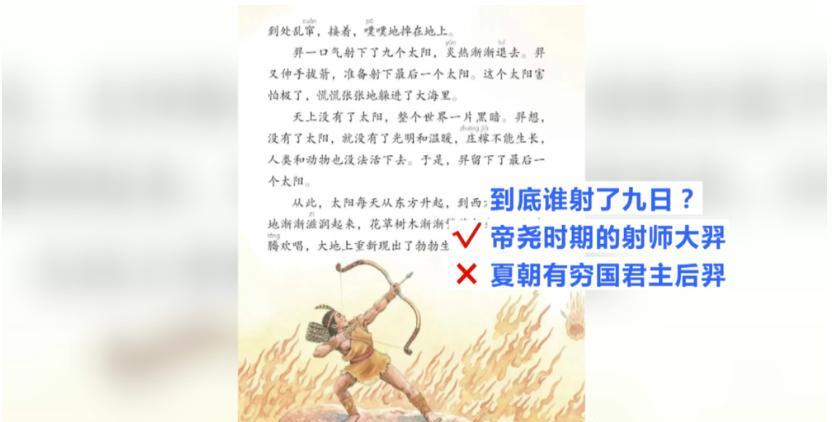

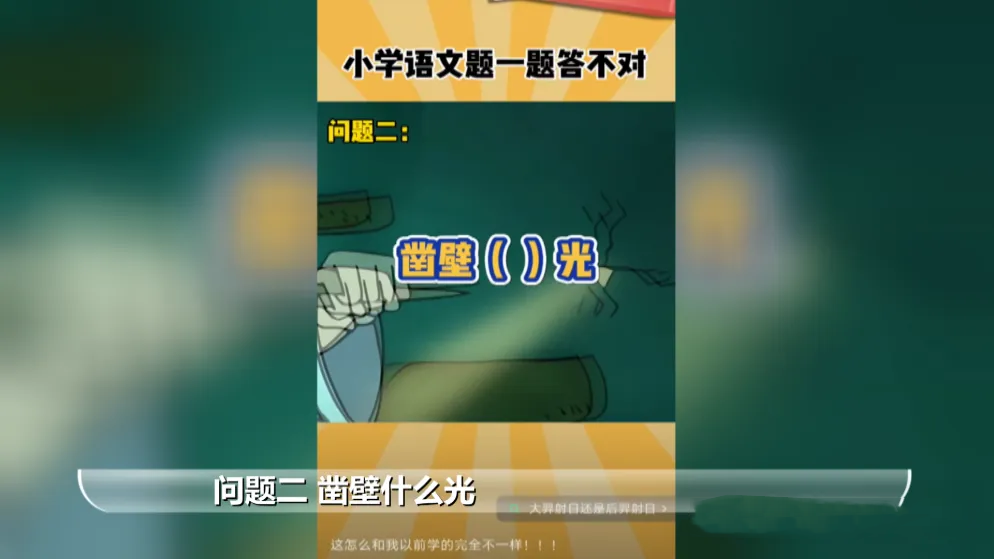

评论列表