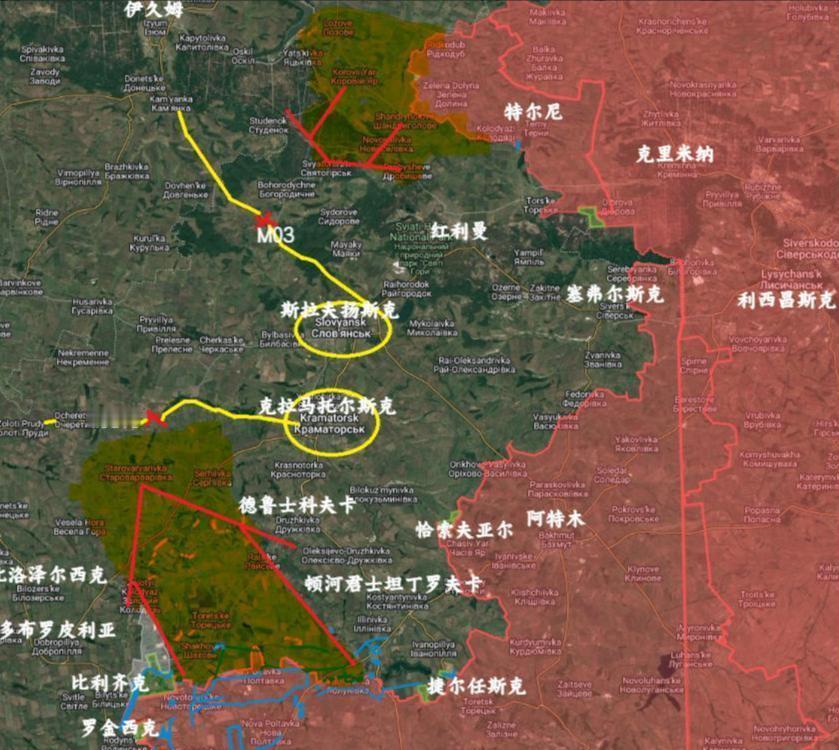

红军城的天,又被无人机割开了口子。 波克罗夫斯克——乌军东线的后勤心脉、铁路与公路的系结点——从入夏起就没睡过整觉。俄军从北、东、南三向挤压,不讲究姿势,只求把乌军的补给动脉捏瘪。战线表面还是“推拉”,内里已经换了算法:过去靠炮和滑翔炸弹,现在把“空中封锁”外包给成群结队的无人机。 美国战争研究所(ISW)8月7日那份报告把话挑明:俄方的无人机系统不再是“战术玩具”,而是在前线到后方之间做“空中阻断”。量产是第一关键——据乌方情报评估,沙希德系列单日产能已攀上170架,年底冲190。密度一上去,组合拳就有了空间:FPV逼近、巡飞弹补刀、廉价自杀机拖住防空反应时间,后面再跟导弹,持续压强。 更棘手的是“抗干扰”。北约给乌军配的电子战网,原是对付老一代链路与固定频点的。俄方把载荷做轻、频段拉散、链路冗余,还加了光纤制导和多路径导航,配合FPV的“便携化”操作,把干扰网撕出一条条缝。前两年常见的5—15公里FPV航程,如今50公里成了平均数;“柳叶刀”去到70—110公里,打的已不是壕沟,而是弹药库、机动指挥所与路口的补给编队。电子战当然还在,但对手也会“更新固件”,这是战场给北约的一记回旋镖。 ISW还把目光扫向产业链:俄罗斯的扩产靠“联合生产+零部件供应”,中国被点名卷入。有意思的反差在于——乌方拆解的残骸里,美欧零部件占比并不低,中国件反而不多。但在西方叙事里,“中国技术”成了万能标签。把扳机走火怪到螺丝供货商,这种逻辑熟悉又拧巴。北京的说法一直是“合规的军民两用贸易”,华盛顿的焦躁则在于:哪怕是民品,放到俄方的工业体系里,也能很快被“军用化”。 把镜头拉回红军城。8月初几天,俄军南向摸去Kotlyne,乌军又在Mayak、Udachne周边拉回一口气,战况没被官方确认的增量很多,倒是路上有了可见的结论:T0514等干线被无人机盯住,补给车列一出林线就被点名,乌军工兵修一次、炸一次,残骸顺着道路排成锯齿。俄军的做法很“穷”,但有效:摩托化渗透、皮卡快递、小股换装便衣突破——乌方斥为违法战术——背后都是一条原则:先把路打断,再谈推进。若俄方把最后那段约15公里的走廊压细,乌军就得权衡是“再守”还是“抽身”。 别以为这是某个方向的偶发。俄军从年初起就把“缺空优”当成既定条件来设计打法:远程弹药啃纵深、滑翔炸弹打近前,无人机把两者连成链,做出一种“没有航空兵的制空效应”。2022年乌军用海马斯打断安东诺夫桥,给过类似的教科书样板;如今这页被俄方翻了回来,而且更“廉价、可复制”。 这对北约是双重坏消息。第一,干扰网不是护身符,靠电磁屏蔽一把梭的时代过去了;第二,成本曲线失衡还在扩大——你用百万级的导弹打千美元级的小目标,杀伤是有的,战争经济学更诚实。乌军自己的反馈也直白:被无人机“点掉”的不是士兵,是指挥节点与仓库,是看不见的“调度权”。一旦路被切、点被灭,地面部队的“防御厚度”肉眼可见地变薄。 报告里还提了一句俄方放风“空中停火”的提议,被ISW定性为“换喘息的陷阱”。话糙理不糙:当战术奏效、产业在爬坡,主动叫停就等于关掉自己的增益曲线。同一时间,库皮扬斯克、托列茨克方向的压强加码,波克罗夫斯克不过是“可视化最强”的一段。 再说回“中俄技术合作”的争议。产业是全球化的,这是事实;战争会把灰度推向黑白,这也是事实。真正决定战场走向的,未必是某个国家的某颗芯片,更是规模化生产、快速迭代与战术采纳速度的乘积。俄方把“工业节拍”带到了前线,西方还在用季度为单位安排补给;一个在跑数,一个在做会。批评可以继续,但仓库得先装满。 红军城这盘棋,接下来就看三件事:乌军能否在不依赖电子战的前提下,迅速补齐“动能反无人机”层——从近距机炮、车载拦截器到全天候的观察-射击环;俄方的无人机产能能否真爬到“日产190”的平台,并把质量稳住;那条15公里的走廊是被撑住,还是被压细到“补给不可用”。答案不在发布会上,在公路上,在每一处被反复修复又被点名的路口。 参考资料:《 红军城大决战打响,美国逼中方守规矩,乌高官:中国雇佣兵已参战-凤凰网 》