1969年,开国少将吴效闵被隔离审查,可他却住在独栋小洋楼,并配了警卫员,有人好奇问他原因,吴效闵神秘一笑:“多亏了老战友!”

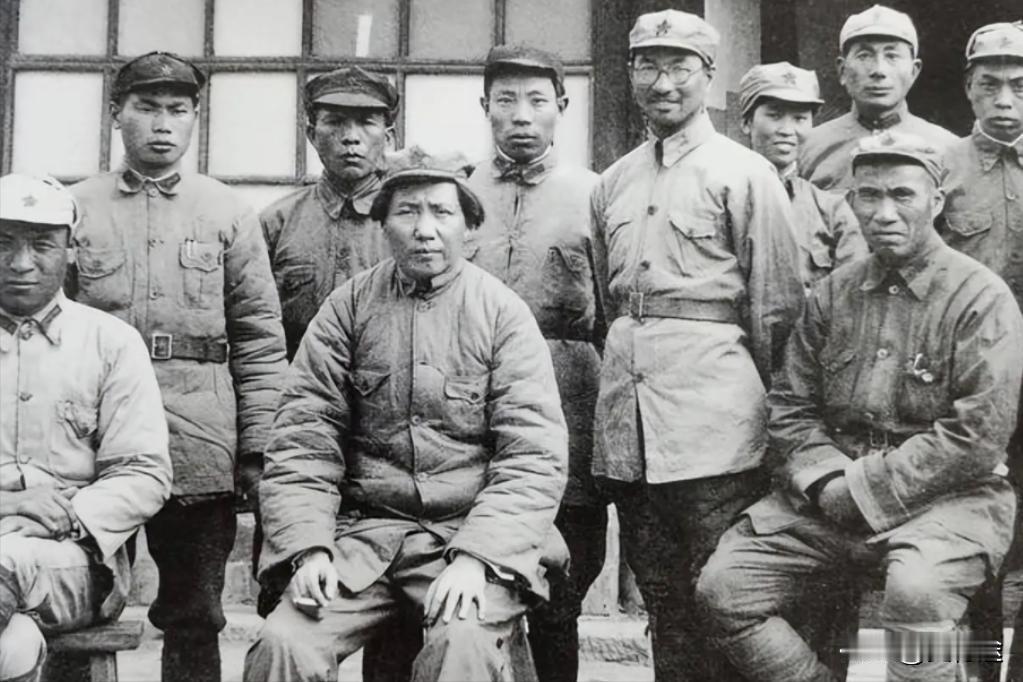

1937年,吴效闵参加了山西青年抗敌决死队,第2年才入党,尽管参军、入党的时间比较晚,但吴效闵在战场上的表现却是相当出色。

1955年,战功卓著的吴效闵因为资历比较浅,只是被授予上校军衔。陈赓知道后,就说了一句:吴效闵是打过硬仗的人,值得更高的军衔。

1964年,吴效闵就被补授少将。

1969年,时任13军军长的吴效闵,因为出身问题遭到了冲击。

吴效闵出身山西太谷的商人家庭,在特殊时期,因为家庭出身,有人怀疑,他的阶级立场有问题。

为了查清楚,身为13军军长的吴效闵,就被隔离审查。

那时,被审查的将领或干部并不少,但大部分被审查的将领,都是被下放到农场进行劳动改造,有的甚至被关进了牛棚,吴效闵却比较特殊。

吴效闵既没有被下放劳动,更没有被关进牛棚,而是住进了小洋楼。在这里,吴效闵衣食无忧,可以看到最新的报纸,甚至还给他配了警卫员,这种待遇,与其他被审查的人形成了鲜明的对比。

一次,有个老部下去看望吴效闵,发现吴效闵被隔离审查,却过得如此滋润,就很是纳闷。

见老部下纳闷,吴效闵神秘一笑,解释道:“不瞒你说,多亏了老战友,我才能过得如此舒坦!”

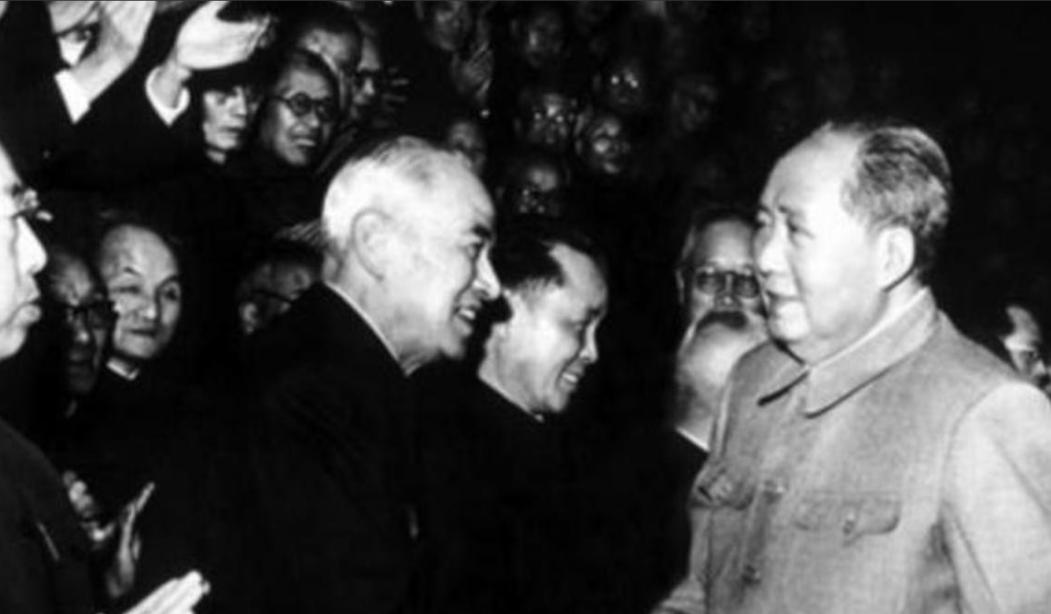

吴效闵口中的老战友,指的是李德生。

李德生时任总政治部主任兼北京军区司令员。

早在抗战中,两人就认识了,而且还结下了深厚的友谊。1943年,在太岳反扫荡中,吴效闵、李德生一起突围,那时,两人只剩下半袋炒面了。

吴效闵认为,李德生扛机枪,体力消耗比他大,就主动让李德生多吃一点。在这之后,两人多次并肩作战,从抗日战场打到了解放战争,又从国内打到了朝鲜,在朝鲜战场上,两人同在一个指挥所。

1951年,美军往李德生、吴效闵所在的指挥所扔了炸弹,两人都被震伤,但都大难不死。

这段经历,被吴效闵称为“过命交情”。

到了1969年时,李德生、吴效闵已经认识了20多年,又有着“过命交情”,所以远在北京的李德生听说吴效闵在昆明遭到了审查,第一时间就给调查组下达了指示,要求“不得采取非法的手段”。

李德生不是口头指示,也不是只发了电报,而是下达了正式的批示,这样,调查组就比较重视,他们不敢对吴效闵进行刑讯逼供。

除此之外,李德生还在百忙之中抽出时间,多次飞去了昆明探望吴效闵。

在探望吴效闵的时候,李德生还对调查组说:“我和老吴是老战友,又是老乡,他的情况我清楚。”

调查组的人听了这话,顿时反驳道:“李主任,你是河南人,吴效闵是山西人,怎么算,你们都不是老乡吧?”

李德生笑道:“我的夫人曹云莲是山西榆社人,我是山西女婿,抗战中,我又在山西打了8年仗,算是半个山西人,你说我和老吴算不算老乡?”

调查组对此哑口无言,只好不再多言。

吴效闵被隔离审查后,一开始是被关在了条件很差的隔离室,李德生对此颇为不满,他不忍心看到老战友吃苦受罪,就干预了此事。

在他的干预下,吴效闵才从隔离室,被转到了配有警卫员的小洋楼。

李德生知道,身为山西人的吴效闵爱吃醋,每次去看望吴效闵的时候,李德生总会给他带一些山西老陈醋。

在李德生的帮助下,吴效闵虽然被隔离审查,日子过得却还算滋润。

但调查组并没有因为李德生而放弃调查吴效闵。

只是调查组审查了很久,一天做三次笔录,从政治经历、经济往来、亲属背景等等,翻来覆去问了好几遍,结果就查出吴效闵16岁那年欠过学费。

吴效闵的父亲虽然做布匹生意,是个商人,却没有干过什么坏事。

见调查无果,调查组很是不甘,又开始重点调查他“是否被俘”以及“是否保留私有财产”。

但吴效闵从军30多年,从未被俘,他的工资和补贴一半寄给了家乡建小学,剩下的大部分寄给了烈士的家属,他本人并没有多少私人财产。

审查了2年多以后,调查并未发现吴效闵有什么问题,加上身为总政治部主任的李德生持续施压,对吴效闵的审查,最后也就不了了之。

1971年,吴效闵的审查结束后,就被调到了昆明军区分管国防工业,但他的职务仍是军长。

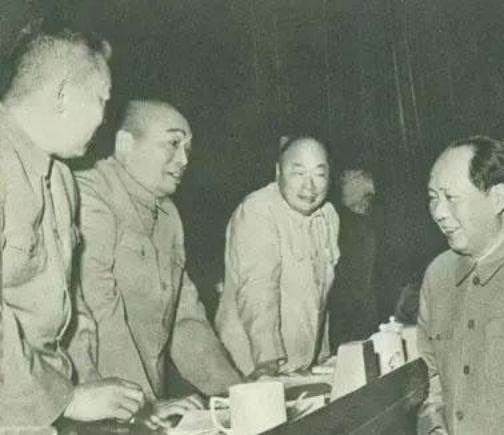

1972年,吴效闵以军长的身份去北京开会,其他军区都是军区副司令员出席,现场只有吴效闵一个军长,所以周总理很快就注意到了吴效闵,并调侃道:“都说云南有十八怪,我看有十九怪——军长搞军工!”

在李德生的举荐下,在周总理的过问下,吴效闵于1973年升任昆明军区副司令员。

令人惋惜的是,1977年,吴效闵突发心肌梗塞离开了人世,这时他才56岁,属于英年早逝了。

李德生听说吴效闵英年早逝,悲痛不已,在吴效闵的追悼会上,李德生亲自题词:“战友情深,寸心无愧!”