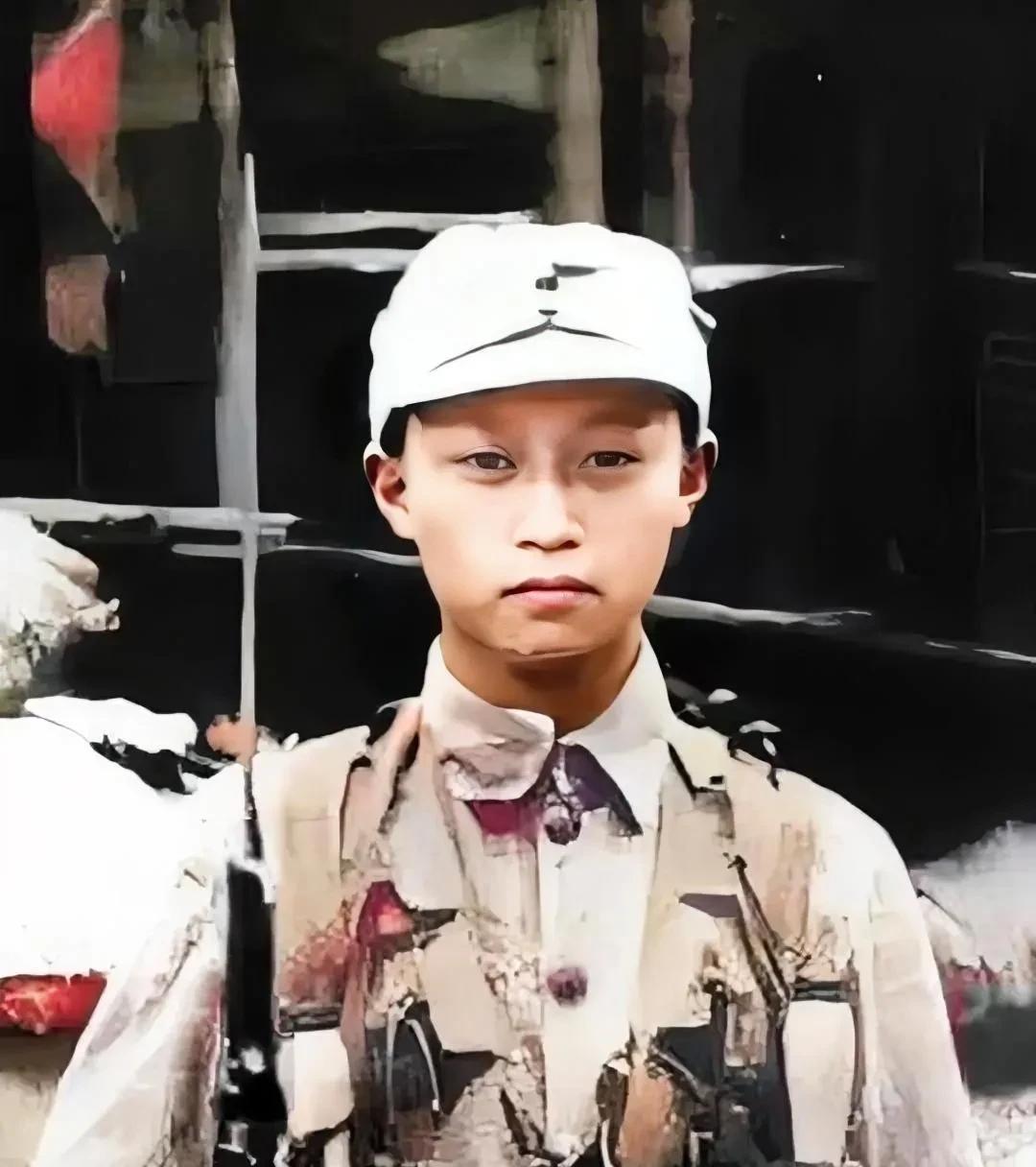

1950年,连长刘玉明结束了军旅生涯,准备转业离开部队,在路过汽车站的时候,他遇到了一个穿着破烂的女乞丐,他漠然地走过,没有多加留意,但是,就在他踏上车厢的那一刻,一种莫名的不忍让他回头一望,惊讶地发现那位女乞丐正拼尽全力地追赶着即将开动的汽车。 1944年,沂蒙山区那地方,穷山恶水,洙边村更是缺粮少水,村里壮丁早几年就参军去了,留下老人小孩和妇女。征兵任务下来,村支书急得上火,会议开了三天,报名册还是白纸一张。梁怀玉那时十九岁,是村识字班班长,家里爹腿脚不好,弟弟小,她一人扛起家务,还得帮村里教人认字。她在村公所门口转悠了好半天,最后决定上台,说谁先报名参军就嫁给谁。这话一出,场子炸了锅,刘玉明从后头窜出来,瘦高个,家里穷得叮当响,爹瞎了眼瘫在床,娘有痨病,妹妹小,但他第一个填表。结果村里一下报了十来人,全县一千多新兵。梁怀玉说话算数,三天后办喜事,陪嫁就两筐地瓜干。进门后,她收拾屋子,照顾公婆,缝衣服,干得利索。 婚后没几天,刘玉明就归队了,胸前别大红花,梁怀玉送到村口老槐树下,塞了六个煮鸡蛋给他,说家有她顶着。队伍走远了,她还站在坡上,手里攥块从嫁衣上撕下的红布。那以后,前线打得紧,家书少得可怜。梁怀玉白天干农活,晚上纳鞋底,攒够五十双就送区里,给战士换脚穿。她背竹篓翻山,里头有时草药,有时军鞋,篓子外总挂那块红布。村里人看她这样,都说这是沂蒙媳妇的样板。1949年春,邮差送来信,刘玉明升连长,部队在徐州休整。她烙了二十张饼,天亮就上路,走七天七夜,脚底磨出血泡,到那儿营房空了,部队早走了。 她没灰心,攒了三年卖鸡蛋的钱,又去,开证明信,这次到徐州,部队又南移了。别人劝她别折腾,她蹲台阶啃冷馍,眼泪往下掉,但咽下去继续。1950年麦收季,她第三次出发,包袱里省下的口粮和那块红布,鞋底磨穿,衣服雨淋白了,像逃荒的。到徐州站,人多得像潮水,她四处瞅军装身影,看到刘玉明背影,就追了上去。草鞋跑掉一只,光脚踩石子,血都出来了,但她没停。车启动了,她喊破嗓子,追上车厢。刘玉明喊停车,下来一看,是媳妇,两人抱紧。站台槐花落一地,香气飘着,像回村口那棵树。 刘玉明这些年也不容易,从山东打到淮海,三处枪伤,最险那次子弹擦心,他摸着胸口红布,想着要是死了,媳妇连尸首都找不到。转业前,组织安排相亲,他总说老家有媳妇等着,虽不知死活。那天在站台,梁怀玉追车时,喉咙冒烟,脚硌人,但他认出她,瘦得硌手。重逢后,他们去照相馆拍了张合影,梁怀玉穿新褂,袖口补丁还在,刘玉明别军功章,最亮那枚下压着褪色红布。这照片现在军事博物馆里,说明牌写着沂蒙红嫂梁怀玉与丈夫刘玉明,1950年摄于徐州。 沂蒙山区像梁怀玉这样的媳妇多得数不清,她们送夫兄上前,守家等信,阵亡通知来了咽泪干活,平安信到了悬心盼聚。梁怀玉的事迹成了红嫂精神的代表,战争年代妇女出力支前,纳鞋、送粮、护理伤员,撑起半边天。1980年,刘玉明退休回村,梁怀玉在老槐树下接他,树枝粗如碗口,当年系红布的地方。村娃围着听老人讲红布追车的事,她抹眼,不知风吹还是忆起三十六年前的春天。 后来,梁怀玉的事传开,成了巾帼英雄的例子,吉县妇联讲她的故事,激励后人。于爱梅这样的新时代红嫂,继续传扬,访档案,走访老红嫂,整理资料,让年轻人知道那段历史。沂蒙山区,八百里热土,红色基因代代传。梁怀玉和刘玉明重逢,不是巧合,是她坚持的结果。1950年那场追车,成了永恒的记忆,提醒大家,战争后是重建,夫妻团圆是小家,全国和平是大局。