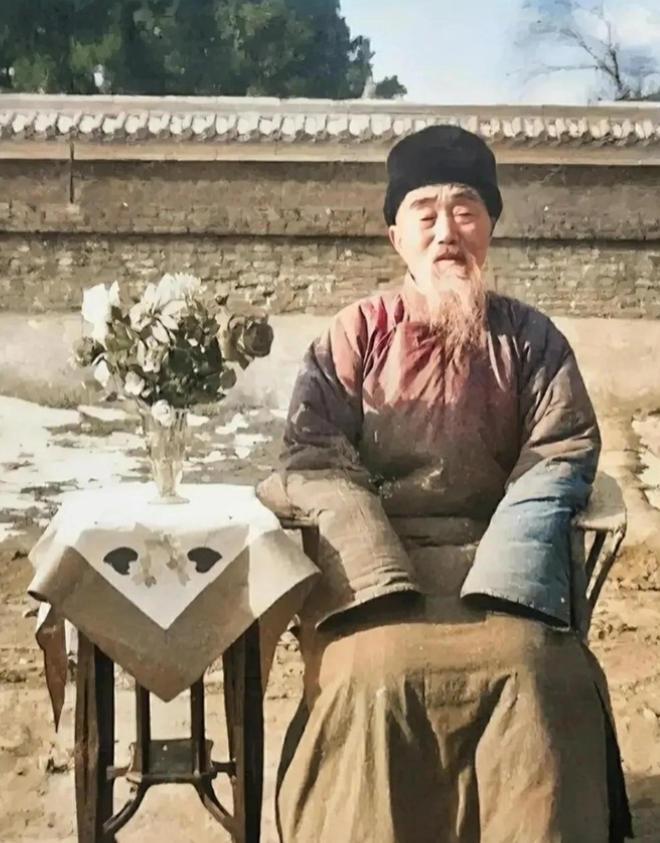

1950年,林彪的父亲林明卿,坐在北京的寓所门口,留下了这一张照片,当时的他已经七十多岁了,留着花白的胡须,看起来精神矍铄。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1957年冬,北京一处静谧的四合院门前。 一位须发皆白的老人,身着深灰色棉布长袍,头戴一顶磨出毛边的黑色绒帽,端坐在藤条椅上。 午后的阳光吝啬地洒下些许暖意,老人将枯瘦的双手深深拢在宽大的袖管里取暖。 他微眯着眼,目光却穿透冬日薄雾,投向远方,眼神里沉淀着历经沧桑后的平静与一丝不易察觉的锐利。 这张照片定格了林彪的父亲林明卿晚年的一幕,彼时他已年届八旬,身体虽显老态,精神却依然矍铄。 时间回溯至1877年,湖北黄冈。 林明卿降生在一个曾经殷实的书香门第,兄弟五人中排行第四。 幼年的他天资聪颖,是父亲心中的希望。 然而家道猝然中落,昔日的书斋墨香被田埂泥土的气息取代。 父亲面对荒芜的田地愁眉不展,少年林明卿只得放下书本,挽起裤腿,跟随家人下地劳作。 夜深人静时,一盏如豆的油灯下,是他偷偷翻阅残破书籍的身影。 母亲无声的叹息和油灯摇曳的火苗,在他心中刻下了对贫瘠的深刻烙印,也点燃了改变命运的强烈渴望。 十几岁的林明卿,背起简单的行囊,毅然踏出了闭塞的乡村。 乡邻的劝阻未能动摇他分毫。 在汉口喧嚣的码头,他挤上巨大的江轮,从最底层的杂役做起,凭着机敏和勤勉,一步步成为掌管账目的先生。 江风凛冽,汽笛长鸣,他在颠簸的船舱里学会了精打细算,更敏锐地观察到沿江城镇纺织业的蓬勃生机。 船舷之外,是滚滚长江东逝水,也是他心中逐渐成型的蓝图。 1921年,命运送来转机。 长女林宝珠因丈夫早逝,携幼子与一笔抚恤金回到娘家。 林明卿的目光掠过悲伤的女儿,落在未来的希望上。 他果断提议:购置织机,重振家业! 两台笨重的木制织布机被抬进老屋,全家人仿佛被注入了新的活力。 林明卿辞去船上的活计,召回在外谋生的大儿子。 织机日夜“哐当”作响,梭子穿梭不停,昏黄的灯光下,是全家老少疲惫却充满希望的脸庞。 汗水浸透粗布衣衫,指尖磨出血泡,但看着布匹一匹匹堆积,生意如滚雪球般壮大,昔日的冷眼旁观者最终变成了羡慕的求教者。 林家织坊的名声,在十里八乡传开。 家业初成,林明卿最欣慰的,是终于能让孩子们安心读书。 六个子女中,次子林彪尤为特别。 当别的孩子追逐嬉闹时,他总捧着书本,如饥似渴,连饭桌也成了他的书桌,“书呆子”的绰号不胫而走。 林明卿看在眼里,喜在心头,不惜重金延聘当地饱学宿儒为师。 他常对妻子低语: “我这辈子吃苦认了,孩子们断不能做睁眼瞎。” 他原本为林彪规划的道路,是安稳的教书先生。 然而,平静被林彪一句石破天惊的话打破: “爹,我不想教书,我要扛枪!” 林明卿惊愕地抬起头,手中的茶碗险些跌落。 他难以置信地望着眼前文静的儿子,仿佛第一次认识他。 刀光剑影的战场,岂是书生去处? 林彪眼神坚定: “国难当头,男儿当报国!” 激烈的思想斗争后,这位开明的父亲,最终将担忧深埋心底,选择了支持儿子的志向。 1925年,18岁的林彪考入黄埔军校,背影消失在远行的尘土中。 这一别,便是十年音讯渺茫。 直到1936年寒冬,一封辗转千里的信从延安抵达。 林明卿颤抖着拆开,是儿子熟悉的笔迹,告知已成为红军指挥员,正为抗日浴血奋战。 老父亲读罢,泪水无声滑落,打湿了信笺。 1937年秋,平型关大捷的消息如惊雷般传遍全国。 林彪的名字响彻大江南北。 家乡沸腾了,贺喜的人群踏破了林家门槛。 林明卿强抑激动,含笑接待,心中却掠过一丝阴霾:日本人吃了大亏,岂能善罢甘休? 果然,报复的风声骤紧。 1938年春,林家被迫踏上逃亡之路。 林明卿忍痛留下长子守家,带着老弱妇孺和赖以生存的织布机,挤上两条破旧木船,开始了颠沛流离的岁月。 从湖北到湖南,再到贵州,战火如影随形,织机在流亡路上艰难运转,家业在硝烟中飘摇。 历经千辛万苦,一家人终于在延安团聚。 父子相见,恍如隔世,紧紧相拥,涕泪纵横。 1949年后,林彪将父亲接到北京奉养。 晚年的林明卿,终于能在安宁的四合院里,晒着太阳,读读报纸,享受劫后余生的平静。 那张1957年的照片,便是这份安宁的见证。 1962年,85岁的林明卿在北京安然离世,走完了他从富家子到创业者,从颠沛流离到安享晚年的传奇一生。 主要信源:(人民文摘——林彪家族抗战时的悲欢离合)