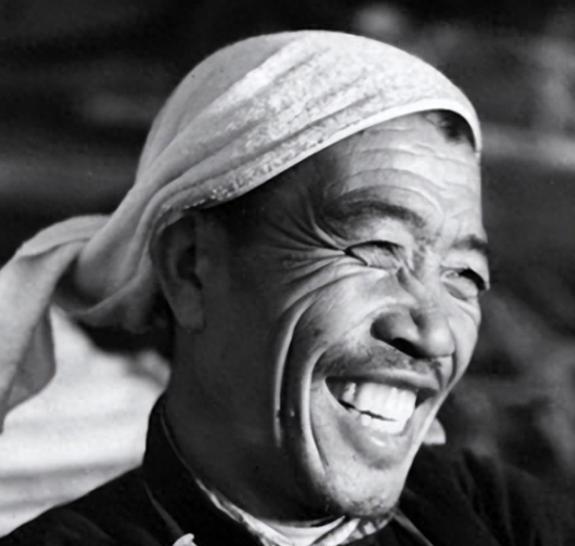

1986年陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠,在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说。 山西昔阳县,大寨村口那座用木梁和草席搭建的白色灵棚,在寒风中发出猎猎声响。这是村民们为陈永贵搭建的最后一个“家”。 棚内摆着窝头、大蒜这些朴素供品,长明灯映照着遗像中那张刻满岁月沟壑的农民面孔,71年人生路,从普通农民到国务院副总理,最终还是回到了这片黄土地上。 然而这份朴素的哀思很快遭遇波折,昔阳县领导下达命令:必须拆除灵棚,理由是不符合移风易俗政策,如果不拆,县里就不参加追悼仪式。 时任村党支部副书记的郭凤莲带着村民围住灵棚,寸步不让,这位当年“铁姑娘队”的带头人面对工作组的电锯毫不退缩:“陈永贵带我们凿石头挣家业的时候,县里的救济粮都发得少,现在人走了,连盏灯都容不下?” 对峙持续了整整一天,最终县领导选择了妥协,但追悼会当天,县里的轿车始终没有出现在送葬队伍中,陈永贵生命的最后几年,正值中国农村剧变。 1980年辞去副总理职务后,他回到大寨重新拿起锄头,和普通村民一样分得承包地,日出而作,日落而息。 在北京东郊农场当顾问期间,他依然保持着农民本色,医生开的进口抗癌药,他坚决不用;配给的公费轮椅,他主动退掉。有一次在菜市场排队买菜被人认出,他默默走到队伍最后面重新排队。 这种彻底的“去符号化”让很多人困惑,一个曾经的全国楷模,为什么要如此刻意地回归普通?或许在陈永贵心里,比起那些闪闪发光的头衔,他更愿意被人记住的是一个真实的农民形象。 1963年那场毁灭性洪灾后,陈永贵带着大寨人立下“三不要三不少”的誓言:不要救济粮、不要救济款、不要救济物,口粮不少、投资不少、劳动力分值不少,硬是在绝境中创出了粮食增产的奇迹。 担任副总理后,他仍坚持“三三制”工作法:三分之一时间在中央开会,三分之一时间回大寨劳动,三分之一时间到各地农村调研,这种接地气的作风,在当时的高级干部中确实罕见。 四千多名自发而来的送葬者跪满了虎头山的山坡,没有官方的横幅标语,没有统一的悼念仪式,只有一句句发自内心的“老书记,一路走好”。 郭凤莲在灵棚风波中的坚守,某种程度上延续了陈永贵的精神,1991年她重新担任大寨村党支部书记后,带领村民办起了水泥厂、羊毛衫厂,将“大寨”这两个字做成了价值数亿的商标品牌。 陈永贵临终前告诉村民,东坡那个位置可以打井,1990年山西大旱,村民们按照他生前的指点在那里挖掘,果然掘出了清泉,这口被命名为“思源井”的水井,至今还在滋养着大寨的土地。 从“战天斗地”到“顺势而为”,这种转变或许才是对历史最好的回应,大寨人没有沉溺在过去的辉煌里,而是用实际行动证明,精神财富可以转化为物质财富,集体记忆可以成为前进的动力。 那场灵棚风波,争论的表面是规格与仪式,实质却是如何对待历史人物的问题,官方有官方的考虑,民间有民间的情感,两者之间的张力反映了时代转型期的复杂心态。 真正不朽的从来不是头衔与规格,而是像虎头山梯田那样,用生命在土地上刻下的痕迹,那些改变了历史进程的普通人,值得被以最真实的面貌记住,无论这种记忆是否“合时宜”。 人们记住陈永贵,不是因为他曾经的官职,而是因为他身上那种朴实无华的农民品格,以及在时代变迁中始终不变的本色坚守。 《大寨农田水利建设档案》山西省档案馆 《陈永贵同志生平》新华社