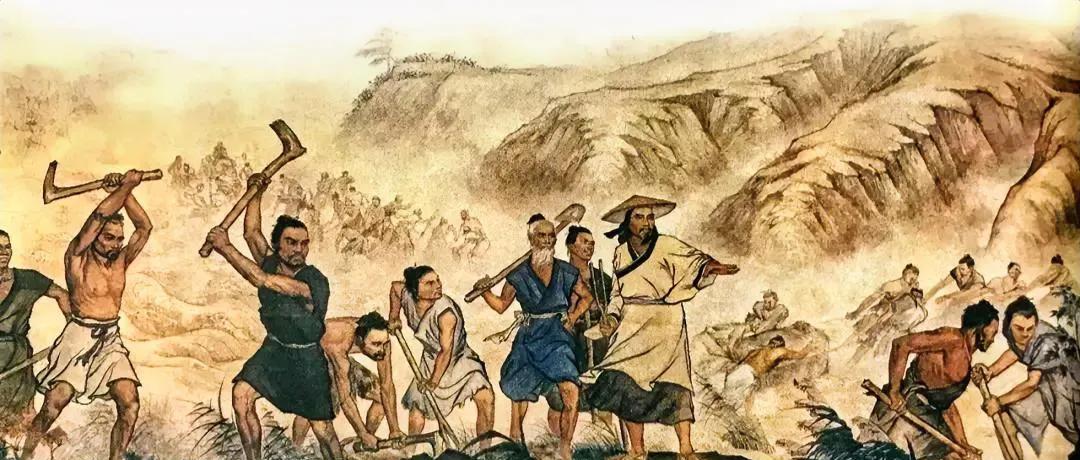

夏朝到底存不存在?上个世纪,胡适提出了一条简单的验证办法 夏朝到底有没有?史书写得神乎其神,可地底下一点影儿都没见着。胡适急了,甭跟我争,你们说得天花乱坠,不如去刨地。上世纪,他甩出一个思路——“谁说夏朝真有,就请用铁锹说话。” 别扯什么“禹王治水”“夏启建国”,你得拿出证据——铜刀、陶片、房基,哪怕一根骨头也成。这不是胡搅蛮缠,这是中国现代考古学的起点。胡适这话砸进当时的史学界,像块冷硬的石头硌得人难受。想想看,传承千年的圣贤书把夏朝描绘得有模有样,突然要求验明正身,非得锄头下挖出东西才算数,谁不别扭?可别扭归别扭,道理摆在那儿。历史不是神话故事会,光靠嘴皮子翻飞或竹简刻字可不行。真金白银得是地下的"硬货"说了算。他这一嗓子,硬生生把历史研究从故纸堆拽到田野地头,逼着学者用实物对话传说。中国现代考古学的种子,就在"找夏朝"的执念里发了芽,胡适就是那个点火的人。 "用铁锹说话"听着痛快吧?标准清晰立场硬气,没挖到就闭嘴。可考古真能这么干脆?咱把这话掰开揉碎想想。地下寻宝不是拆盲盒,你说要夏朝,就能蹦出刻着"大夏制造"的青铜鼎?泥土里埋藏的历史早被大水冲刷、战火焚烧、千年风化撕成了碎片。古人又没贴标签的习惯,挖出来的陶罐城墙全是哑巴。你指着河南偃师二里头的宫殿基址,怎么咬定这就是"夏启建国"的地盘,而不是某个无名部落的遗迹?考古学家干的活儿,就是在破碎的陶片里连猜带拼。证据链?经常是断的、糊的,既要脑洞大开又得如履薄冰,哪能指望一铁锹掘出终极答案。 更关键的是,胡适这把尺子悄悄量歪了——只有挖出来的才算证据?那白纸黑字写的呢?司马迁《史记》清清楚楚记着夏朝十七代君主,商朝甲骨卜辞里反复出现的"西邑",学界普遍认为指的就是夏人故地(虽然没直呼其名)。这些文字记录难道都该扔进废纸堆,非得等陶片来打脸?文字当然可能掺水、夸大甚至编造,但全盘否定就是自断一臂。 王国维早看明白了,搞历史得用"二重证据法",让地下的器物和纸上的记载互相掐架又互相补台。光认实物容易掉进"唯出土论"的坑,光信文字又回到胡适要砸烂的老路。最理想的是洛阳铲带出的陶鬲能和《竹书纪年》的某行字严丝合缝对上,那才叫盖棺定论。可惜夏朝就卡死在这儿——文献说得天花乱坠,二里头挖出的青铜爵、绿松石龙形器看着挺唬人,可偏偏缺个"身份证"。 这就捅出个更要命的问题:咱说的"夏朝"到底长啥样?你想象中的夏朝,是不是该有殷墟那样的青铜巨鼎、恢弘宫殿?万一只不过是个超级部落联盟呢?或者只是龙山文化到商文明之间的过渡期?它的"都城"可能就几间茅屋围着土台子,"王权"松散得像个村长联席会议。这样的夏朝,留下的痕迹自然稀薄难辨。 你看二里头遗址,碳十四测年落在公元前1750-1500年(正好卡在传说中夏末商初),三万平方米的宫城里竖着中国最早的紫禁城原型,青铜作坊咕嘟咕嘟冒着烟。多少考古学家心跳加速:这准是夏都!慢着——刻着"夏"字的陶片在哪儿?像商朝甲骨那样自报家门的证据在哪儿?没有。你说它是夏,陶寺遗址的观象台能佐证当时已有王权;你说不是,陶寺和石峁的玉器风格又对不上二里头。胡适的标准逼我们挖出个"夏",可地下的文明或许早换了姓名。是尺子太僵?还是我们给"夏朝"套错了模板? 胡适那声"用铁锹说话"像记重锤,砸醒书斋史学,擂响考古战鼓,功劳簿上得给他描金大字。实证精神科学态度永远闪亮。但这锤子未免太钝,它小瞧了历史真相埋藏之深,忽略了文字线索的独有价值,更糟的是让人死抱着理想化的"王朝模板"不放。找夏朝成了中国考古的"世纪情劫"。 或许该换个活法:别死磕"挖出来才算"的铁律,大大方方承认历史的拼图永远缺几块。二里头是不是夏?在找到自证文字前,谁也别充判官。但铁锹明明白白告诉我们:黄河岸边确实存在过震惊世界的早期文明,它把部落搓成国家,把祭祀炼成礼制,把铜矿铸成王权。它的宫城基址比埃及胡夫金字塔还早五百年,它打造的青铜礼器顺着长江一直流到三星堆。名字可以争论,但文明的基因早已烙进这片黄土——这比争个虚名带劲多了。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

树大招风

胡咧咧也给西方考古一个平等的机会?

用户16xxx51

这个标准为啥西方不用

磐石Q 回复 08-14 18:39

咱不跟野蛮人比…[敲打][滑稽笑]

用户18xxx16

用铁锹说话不就是西方史学观吗?可是西方的史学观对自己对他人都是双标的呀! 怪不得胡适这个人让人讨厌

倔菜头

夏”朝”或夏”代”大概率是没有的,但殷商之前,黄河中下游地区有一个强大的文明叫“华夏”,这是铁定的,史书和遗址可以互相印证

倔菜头 回复 用户11xxx99 08-14 20:40

在有文字之前,是有语言的,后来的史书所载也是依靠口传历史。口传必有夸大讹误,但族称不会有误。

用户11xxx99 回复 08-14 20:23

可是得找到有华或夏的器物啊,不然就还是二里头文化遗址。

425897

熬二重证据法,耶稣就不存在,瞎编的

老子论道上帝小儿

比格