项立刚先生对精神病患者捅死女孩发表评论,他主张对精神病杀人者也要判死刑。

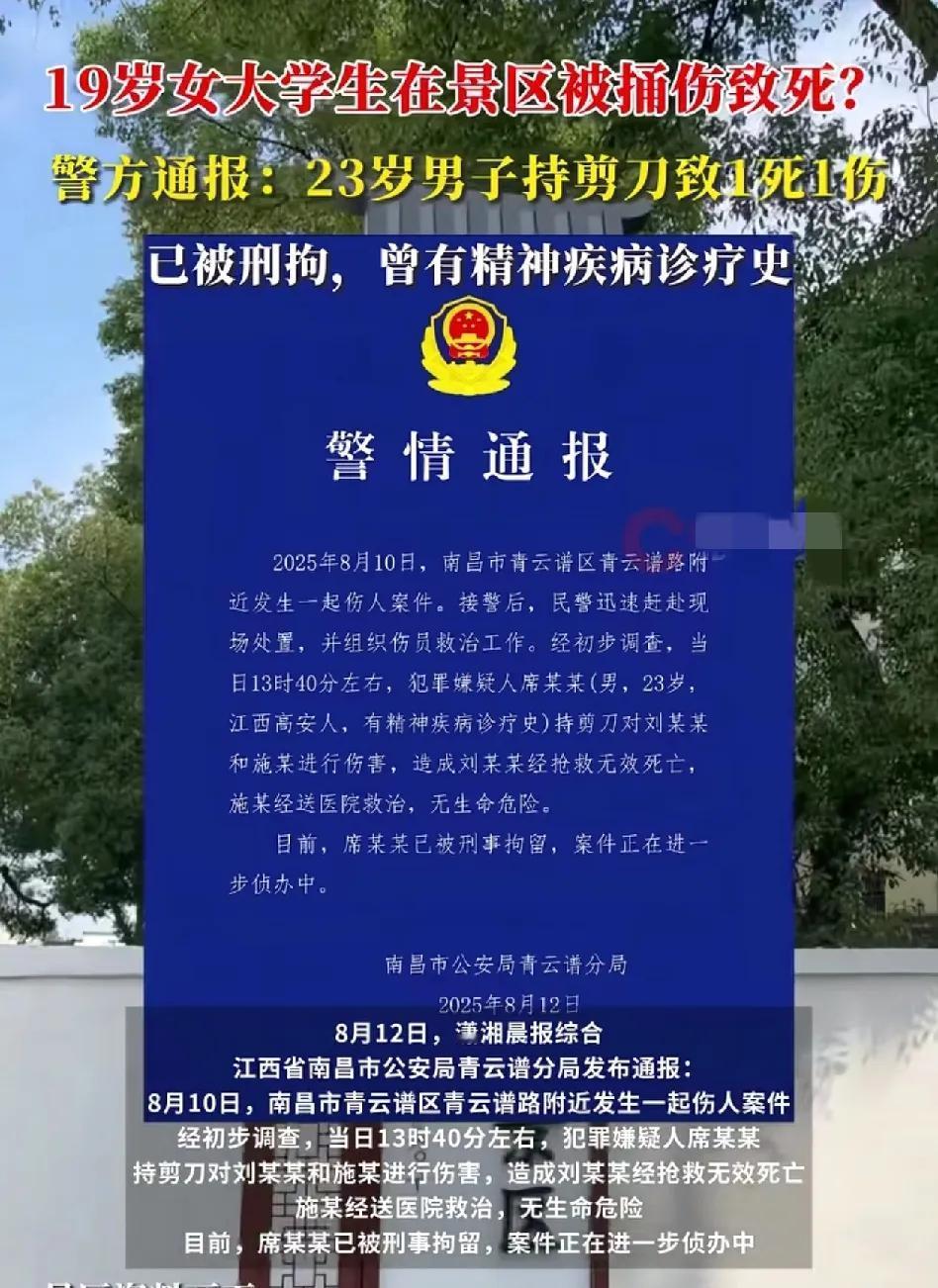

2025年8月10日下午1点多,南昌的八大山人梅湖景区,19岁的大一女生刘某和好友施某在景区内游玩,刘某穿的是汉服,施某穿便装,刘某选好了一处景点,摆好了造型,好友施某为她拍照。 这个时候,一名男子席某,骑着电动车缓慢的靠近,与两名女生搭讪并索要联系方式,刘某和施某不认识席某,所以拒绝了席某的搭讪。 令人意想不到的事情发生了,席某掏出了剪刀,疯狂的向两名女生捅去,其中刘某被捅十几刀,受伤部位为颈动脉、腹部和肺部,由于失血过多,当场身亡;施某被刺穿了肺部,救助及时,保住了性命。受伤的,还有另外一名试图制止席某的男性。

现场目击者后来接受采访时,还原了当时的情况:这个男的骑着电动车,直接横在两个女生面前,那架势就不太对劲,他一开始还挺正常的,但被拒绝搭讪后脸色立马就变了。 最可怕的是,这男的掏剪刀的动作特别熟练,就好像早有预谋似的,他先是推开了想要保护刘某某的施某,然后就开始疯狂攻击,周围的人都吓傻了。

对此,项立刚先生主张对凶手处以死刑。项立刚的呼吁得到了很多网友的支持,一直以来,因为精神病人在发病状况下的无意识行为,可以不负刑责,从而导致很多网友担心自身安全。因此,对于受害者,或者为自身安全担心的网友都呼吁,担负刑责不应该把精神病人排除在外。

项立刚先生的这些观点,反映了对恶性暴力案件的愤怒和对受害者的同情,这种情感可以理解,但从法律、医学和社会治理的角度来看,存在诸多值得商榷之处:

1. 混淆了“精神病”与刑事责任能力的界限

法律上,并非所有精神病人犯罪都不承担责任,而是要根据其犯罪时的精神状态,判断是否具有刑事责任能力(完全、限制或无)。完全不能辨认或控制自己行为的精神病人,因缺乏主观恶性,不承担刑事责任,这是现代法治对“责任与能力相匹配”原则的体现,并非“躲过惩罚”,而是通过强制医疗等措施进行约束和救治,这与“性格激动”有本质区别——后者属于主观可控的情绪管理问题,前者是病理性的行为失控。

2. 对精神病人治疗和社会风险的认知片面

部分精神病人通过规范治疗是可以改善甚至回归社会的,将其一概而论为“不可能恢复、必然再犯”,忽视了医学进步和个体差异。社会对精神病人的救治和管理,本质上是在预防风险、保障公众安全,而非单纯“承担成本”。若简单判处死刑,反而可能掩盖对精神病人监护缺失、社会支持不足等深层问题,无法从根本上减少此类案件。

3. 对司法公正的质疑缺乏依据

我国法律对精神病鉴定有严格的程序规定,鉴定机构和人员需依法独立作出结论,并非“相互勾结”的工具。近年来,司法机关不断加强对鉴定程序的监督,确保鉴定意见的客观性。将个别可能存在的问题扩大为“体系性勾结”,容易误导公众对司法制度的信任,也忽视了律师在维护当事人合法权益、促进司法公正中的正当作用。

4. 对“刑罚意义”的理解过于狭隘

刑罚的意义不仅是“心理平衡”,更包括惩戒、威慑、教育和修复社会关系。现代法治追求的是“罪刑法定”和“罚当其罪”,而非单纯的“以牙还牙”。若抛开刑事责任能力不谈,对精神病人一律判处死刑,看似满足了一时的情感诉求,却违背了法治的基本原则,也可能导致无辜者(如确实无刑事责任能力的精神病人)被错误处罚,最终损害的是整个社会的法治根基。

胡锡进发微博说,就算真有精神病,家属和监护人也要担责。景区管理漏洞也应该查。现在南昌很多景点加装了安检门,但出事的景区人少了一大半,有家长退了票说不敢带孩子去。 女孩家人希望通过法律讨回公道,目前凶手还在被调查。这事反映出公共场所的安全漏洞,还有精神病患者管理的问题。现在大家最想知道的是,这次案件到底该怎么处理才公平。 有网友疑惑“凭什么精神病杀人不负责?” 这其实是因为法律判定精神病人发病时无刑事责任能力,但监护人得担责呀,不能让伤害白受。

目前的焦点集中在,凶手的精神疾病究竟是间歇性的还是一直都存在的! 如果他的精神疾病一直都存在,那他有可能是限制刑事责任能力的精神病人,如果他的精神疾病是间歇性的,那就要鉴定他在行凶时究竟是发病中还是正常的。

面对恶性案件,公众的愤怒和对正义的渴望值得重视,但解决问题的关键在于:完善精神病患者的筛查、监护和救治体系,堵住管理漏洞;严格规范司法程序,确保精神病鉴定的公正透明;通过合理的法律制度,既让有罪者得到应有的惩罚,也保障特殊群体的合法权益,实现法律效果与社会效果的统一。单纯呼吁“精神病人杀人一律判死刑”,并非理性解决问题的方式。很显然,这些话有些情绪化了。不过项立刚先生的思考是敏锐的,也很有正义感。