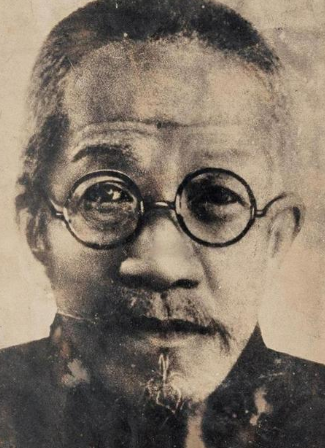

你以为秋收起义后,打长沙失利,教员去罗霄山脉为什么没人管他,只因当时的湖南省委书记是郭亮! 长沙的秋天带着潮气,像墙皮里渗出的旧水痕,手背一贴就黏上来。 一九二七年的九月,城里稻香照旧,火药味也照旧。巡逻兵踢着皮靴过街,铁掌敲在路面上,咚咚直往心口里撞。 茶馆的壶嘴吱吱冒白汽,伙计端杯时眼神闪得快,像怕跟谁对上了就多出一句话。 人们说话轻,用眼色交流,比口舌更稳妥。 郭亮这个名字,在码头边的麻袋堆里也有人知道。 问起“谁”,搬运工会把手一扬:那位敢拦火车的青年。那年他只有二十出头,骨架不大,身上那股硬劲却像新打的铁。 粤汉铁路大罢工,队伍闹哄哄,一列车头冒着热气往前挤,他第一个卧倒在铁轨上,背脊顶着排障器,手心被铁皮磨出一层热辣的痛,开口喊:“工友是一家!”喊声像把钩子,把几百个工人拽到了铁轨上。 火车真停了,煤烟味往天上翻,风呼啦一下把它拎走。 消息沿着江水传,传进厂房、车站、宿舍,传到那位教员的耳朵里。 称他“有名的工人运动的组织者”,不是空话,是见过他在人堆里把话说到心里去。 望城铜官镇出身,江风常年从石阶上掠过。 小时候的他不爱闹,爱盯着人看。 十一岁写过一首白话小诗,问社会为什么这样,那几句直白的话像小刀,薄薄的,却锋利。十五岁读长郡中学,去一师找同学,正撞见刚从冷水里探出头的那位,头发上还有水珠。两个人打了个照面,算是把以后的一段路系上了结儿。 几年过去,《湘江评论》在长沙见刊,他成了那本小册子的急切读者。 再往前一步,进学会,入党。 日子推着人往前,像江水拐过石头,磨久了,边角都规整起来,他却一直保留着那股直。 一九二七年春,长沙的天闷得发烫,风吹过来像被烤过。 他短期坐上湖南省委代理书记的位子,椅子是热的,不是比喻。名单每天在变,今天有人失联,明天有人被带走。 省委会常常换地方,城北的小院、郊外的祠堂、河堤下的破仓,墙上挂着的纸灯摇一下又一下。 夜里,脚步声从巷子里淌过去,没人敢把窗推得太开。 即便如此,他在工厂与码头间来回穿行,长衫洗得发白,布包拎在手里,走路不急,像在办一件平常事。 八七会议的消息在闷热里炸开,像一记雷,雷声过去,空气更紧。 教员带着决议回到湖南,打算在秋收时节点起火。 村里的祠堂变成地图铺展的地方,油灯的火苗抖着,烛泪沿着铜烛台慢慢凝固。门口有人蹲着,听远处的狗叫。黑夜包裹住村落,屋内的人把路线在纸上划出一道道线,手指在桌面上敲了敲,彼此对视,什么也没多说。 九月初九的凌晨,枪声像一把扯开的布,从湘赣边界的山谷里裂向四面八方。起义军三路往长沙去,纸面上的字都很顺,配合、夹击、响应,落笔利落。 可山风会改方向,路上也会忽然多出一队枪。 第一路在金坪附近被叛军咬住,队伍被撕开一个口子,喊杀声里,肩上的担子一轻一重,几步就变成了奔。 第二路攻下醴陵,城门还没凉透,又被围上,不得不撤。 第三路从铜鼓、白沙镇连下两城,扭头看侧翼,空的,只能退。几天功夫,整洁的图变得皱巴巴,像被汗水浸透的信纸。 十九日,文家市的里仁学校里挤满了人。 粉笔灰还残在黑板边,窗台上铺着薄薄一层尘土。桂花香从窗缝里钻进来,混着湿气,压不住屋里的焦躁。有人把拳头放在膝盖上捏紧,说还要打长沙,一鼓作气;有人咬着嘴唇,眼神闪躲,担心再冲就是往刀口上挤。 教员站在讲台边,墙角的影子把他的轮廓切得冷硬。 他不抬嗓子,话一句一句落下:城里重兵,队伍伤了元气,硬攻是送命,转向山里,去敌人薄弱的地方扎根,把人和枪留住,日后再说。 一九二八年春,风里有了新的凉意,他按着任务去湘鄂赣边界收拢组织。 三月,岳阳的路口灰尘很大,靴尖在地上刮出细碎的声音。叛徒递出眼色,他被按住,押回长沙。审讯室的灯晃来晃去,墙壁潮得能抠下一层粉。 问话的人把桌子拍了又拍,他靠在椅背上,吐出的字像一块块石子:“睁眼全是,闭眼没有一个。” 行刑那天,街角摊贩的蒸笼照旧冒汽。 有人抬头看了一眼,又低下去。司门口前坪的石板被踏得发亮,他的影子落在上面,比人还长。 临去前给妻子的字很短,短得像一口气,交代孩子,交代志向,把一生的重递到下一只手里。 后来,亲人把头颅和遗体偷回,连夜缝合,土有些湿,锹头下去的声音闷,只有亲近的人听得见。 铜官镇的江雾总是起得早,石阶上青苔滑得不太好走。 镇口立起新的碑,学校换了新名,巷子头的人唤路时,会加上他的姓。 人世的记忆有时靠得住,有时靠不住,但那张卧轨的背影,那句冷硬的口供,那封写在墙角的遗书,像三枚钉子,钉在长沙的风里。