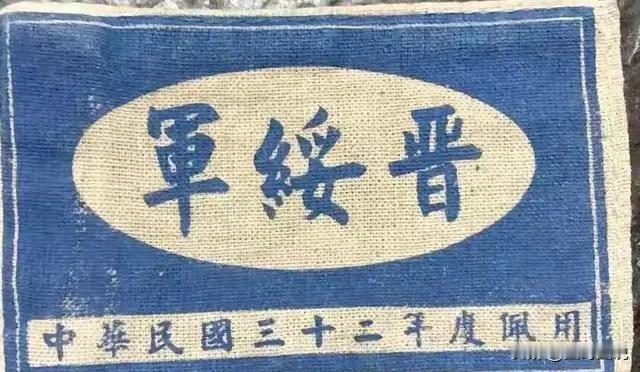

程子华给四野贡献20万大军,打仗排第一,为啥却没得军衔? 1948年的塔山,风里有咸味,吹在脸上像刀背划过。 海边的砂石松得很,踩下去能听见沙粒摩擦靴底的声音。阵地上,战壕早被炸得坑坑洼洼,炮声一下一下砸在耳膜里,连心口都跟着颤。 那时的塔山,已经不是一块地名,而是整个辽沈战役的咽喉。 程子华站在地图前,摊开手掌比划防线,指尖在八纵、九纵、十一纵的位置上停住。 他的兵团是钉子,钉在敌人必须经过的海陆要道上。 林彪的电报简短得像一记敲门:“不要伤亡数字,只要塔山。” 那几天,工兵忙得像在赶集。 炮弹一轮轰下来,沙袋塌了,就用木板、船壳、甚至被击毁的马车残骸顶上去。 夜里海潮的声音和枪声混在一起,谁也分不清哪一阵更近。 阵地上的人学会了半躺在壕沟里打盹,一只手还握着枪。 天亮的时候,海风把脸吹得生疼,鼻腔里全是炸药味。 有人在壕沟底下烤一块地瓜,烟飘到风口,被吹走得干干净净。冀察热辽的兵已经陆续并入东北野战军,带来的不仅是人,还有枪、炮、骡马、粮食,像一条长河注进来,让程子华的兵团有了底气。 兵力增加多少? 有人说二十万,也有人摇头,说数不准。 可前沿阵地能看见,新来的战士把棉帽压得很低,脸冻得通红,却憋着劲不肯掉队。 辽沈的仗刚结束,北方的棋盘又摆了起来。 傅作义把兵收拢到北平、张家口、津塘,像猫蜷着身子守三处要地,留着南下和西逃的路。 解放军的意思很清楚,要逼他把外线的兵派出来救援,再一口吞掉。 东野第二兵团悄悄入关,走在山路上的队伍裹着棉大衣,背上挂着冻硬的馒头。 密云在地图上只是个小点,可消息传来,说里面只有一个团守军。 领头的十一纵指挥员眼睛亮了,像看见山路上的一窝野兔,顺手就能抓住。 建议送上去,程子华想了想,也点头了。 清晨开打,才发现这兔子是狼披着皮。 城里驻的是一个师,退无可退,拼得眼睛都红了。 机枪的射口一闪一闪,像咬人的牙。攻城部队一次次冲上去,又一次次被压下来。雪混着灰尘落在城墙上,脚下踩的不是土,是结着冰的雪。 等到夜色吞掉最后一点光,援军的影子已经出现在城外。 第二天,后卫的四纵赶到,压住了援军的势头。 六千多守军全被消灭,城头的旗子换了颜色,可地图上却多了一道阴影——傅作义知道了东野已经进了关。 接下来的一切,就像有人在棋盘上重重落下一子,声音闷得让人心慌。 三十五军被叫回北平,一〇四军出来接应。 三十五军是傅的王牌,一旦缩进城里,就有了谈判的本钱。华北第二兵团离新保安还有二百多公里,接到命令后轻装急行,两天两夜,人和马都像绷紧的弓弦。 新保安的雪地反着光,冷得眼睛生疼。 三纵、四纵接力阻击,把三十五军钉死在阵地上,子弹打在冻土里,迸出来的碎冰划破了脸。 那一仗赢得凶险,像是在刀尖上跳舞。 密云的胜利,在战术上是干净利落的,可在战略上,却像提前翻开了底牌,让后面的棋局变得紧迫。 三大战役之后,部队的番号改了,东北野战军成了第四野战军。 程子华还带着十三兵团打了衡宝,那是他在军中的最后一次大仗。 后来,他被调去山西,换下军装,穿上干部灰,坐在省政府的大院里。 1955年授衔的风声传出来时,军中的老同志们议论,兵团司令员的资历,上将是顺理成章的,可规矩早就写清楚——转到地方的,不授衔。 那些年的战友,有的戴上了两颗金星,有的胸口别着将星闪亮,他的衣领空着,走在队伍里显得很安静。 他的履历像一条被多次改道的河。 黄埔军校出身,走过大冶兵暴,跟过彭德怀、聂荣臻、林彪,时间都不长。 抗战时期在晋察冀做过代理司令员兼政委,解放战争里又被调到东北。 这样的调动让他在不同的战区都留下了印记,也让他缺少一个长久的“靠山”。 军衔没到手,可他在地方的脚步没有停过。 山西的煤矿、田地、厂房,他都去看过。 全国供销合作总社的事务,他一桩桩压在心上。 1980年代,他坐进政协全国委员会副主席的席位上,神情还是当年在地图前比划的样子,只是手里的指挥棒换成了文件夹。 塔山的海风依旧吹着,只不过再没有硝烟。 密云城外的山路早已铺上了柏油,行人匆匆,没人会想到,那雪地里曾有一队队急行军踩出的深坑。 山西的冬夜里,风吹过政府大院的围墙,树影在灯下晃动,像是有人在窗外静静地看着。

不会吧

以程子华的资历战功,不转地方工作的话,可以授衔大将。