何香凝病危昏迷,总理看望突然清醒,提出一个请求,总理含泪答应 “周公……我……还有一事。”——1972年8月23日清晨,协和医院的走廊里还留着夜班护士的脚步声,病房里却突然响起了沙哑的呼唤。守在床畔的周恩来俯身,握住那只瘦到只剩骨节的手,他明白,这位七十九岁的老人已无力再和时间周旋。 医护人员退到门口。何香凝睁开的眼睛混着泪光,她断续地吐出短句:“不火葬……我要去南京……和仲恺一起。”话音极轻,却句句清晰。周恩来点头,声音低而坚定:“行。我代表党中央答复你,不烧。一定送你去南京。”老人微微一笑,再度陷入昏睡。 请求说来简单,可在当时却并非举手之劳。自五十年代推行火葬,党和国家领导人带头签名,何香凝也曾附议。如今她转变心意,只因生死大事关乎夫妻誓言——“生同衾,死同穴”,这是她与廖仲恺半个世纪前就立下的约定。周恩来没有丝毫迟疑,他清楚,这不仅是私人情感,更关乎一段革命记忆的完整。 要理解这份执念,得把时间拉回到十九世纪末。何香凝生于广东番禺一个商贾之家,家境殷实,却拒绝裹足。彼时街坊盛传廖家公子寻“天足女子”成亲,原因颇怪:先祖是客家人,祖训不缠足。消息传到何家,母亲喃喃一句:“脚大也有好姻缘。”两家一来二去,1897年,两位年轻人婚书落定。包办的外壳,内里却是志同道合——同盟会、留日、办《民国日报》,他们像并肩奔跑的队友。 风雨骤起在1922年夏天。陈炯明炮轰总统府,孙中山被迫移师永丰舰。廖仲恺遭扣押,三道铁链锁在石井兵工厂。得知消息的何香凝连夜冒雨赶到白云山军营,她一脚踢开门,浑身水滴直淌。军官们愣住,陈炯明赔笑递白兰地,她扬手一饮而尽,冷声一句:“要放人就当场放,要杀人也别拖。”短短几句话,把场面压得针落可闻。迫于舆论,廖仲恺被释放。夫妻当夜三点悄然乘船赴香港,晨曦初露,搜捕的士兵已扑空。 三年后,危机卷土重来。1925年8月20日午后,廖仲恺刚走进广州中央党部大门便中枪。尸体送回寓所时,何香凝眼前一黑,靠着门框才稳住身子。国葬那天,二十多万人涌上街头,送行的人群中,何香凝的黑纱被汗水打湿,她抬头望见“精神不死”四字挽幅,低声说:“他的路,我来走。” 说到做到。她主持救护队,筹款办义勇军;蒋介石反共清党,她愤而决裂,辗转东南亚卖画为生。1931年九一八,日本关东军进占沈阳,何香凝在新加坡画展上当众撕碎门票,“全数款项,奉献抗日”。一时间华侨捐款盈箱。淞沪抗战时,她奔走上海、香港,包下一整个楼面改作伤兵医院,还组织妇女缝制军衣,一天两万件的速度常把布商惊得合不拢嘴。 抗战胜利后,她对内战深感痛心,多次公开支持中国共产党提出的和平建国主张。1948年,她在香港与宋庆龄、李济深等人组建“民盟香港支部”,秘密护送民主人士北上。次年秋天,她踏上北平城楼观礼,耳边礼炮阵阵,眼里却浮现出仲恺的身影,“他若在,也该站在这里。” 新中国成立后,华侨事务交给她格外合适。她常年飞广州、飞海外,劝侨胞回国投资;七十岁那年还坚持到海南考察橡胶林。工作人员劝她坐吉普,她摆手:“我腿还行,多走几步不碍事。”句子平白,却透出老党员的韧劲。 时间走到1972年春天,何香凝感到胸闷气短,被诊断为心衰。医生建议静养,她却拿起毛笔,为边疆孩子绘制连环画原稿。到了8月,病情急转直下,住进重症监护室。中央得知后,周恩来放下繁忙政务赶到医院,才有了开头那一幕。 周恩来向政治局汇报后,南京方面迅速组建工作组。棺木用上好的黄花梨,照顾到华侨习俗,又贴合简朴遗愿。9月5日午后,追悼会在人民大会堂举行,朱德主持,宋庆龄致辞。吊唁队伍很长,队伍中不少归侨红着眼圈,轻声说:“她替我们说过话。” 灵柩装车东去。北京站月台上,叶剑英、徐向前、郭沫若等人肃立致礼;邓颖超陪同家属同行。专列一路南下,群众自发守候沿线车站,每到一处,花圈与挽幛堆起小山。9月6日18时,列车抵达南京西站,许世友率军区、南京市委干部迎接。夜色里,旌旗低垂,长号哀鸣。第二天,灵柩安放在紫金山麓廖仲恺墓侧,棺盖落定,棺钉封牢,夫妻合穴。 仪式结束,没有冗长致辞。士兵把最后一捧黄土拍实,墓前石阶上映着两行碑刻:廖仲恺,何香凝。字迹朴素,却把半个世纪的风雨并排镌进了山风。

晨光渐逝

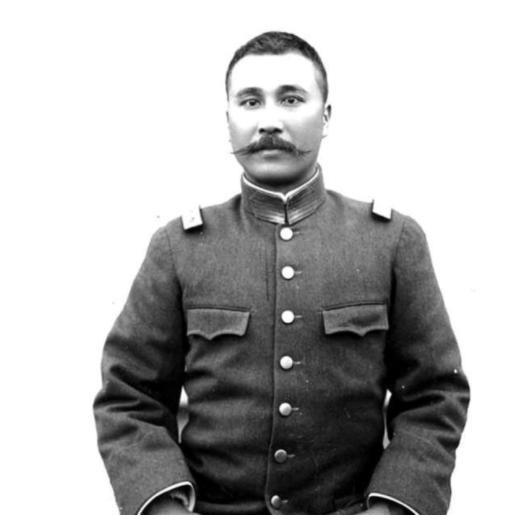

二十世纪伟大女性,尊称何香凝先生!

马到成功

何香凝1878年生,1972年去世,终年是79岁吗?小编你的算术是咋学的?