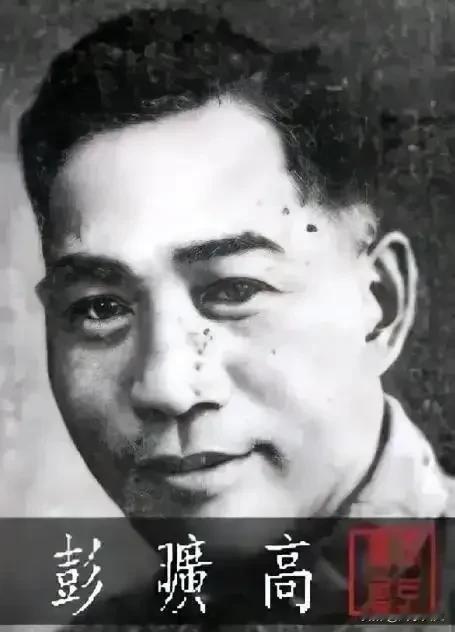

1982年,湖北天门县法院档案室,一份褪色的卷宗被重新开启。 一份新的文件,撤销了三十年前那份判决。档案中尘封的名字——彭旷高,恢复了这位起义将领的名誉与应得待遇。 时间骤然倒回至1951年。西南军区司令部高级参谋彭旷高,正沉浸在投身新事业的热情中。 然而历史猝不及防地亮出了另一面:镇反运动的风暴将他卷回故乡天门。 家乡的旧事并未湮灭,1947年那段无法回避的往事被翻出,彼时身任湖北省保安司令的他,在高压之下签署了处决天门、汉川等地千余名地下党员与被俘战士的命令。 正是这份沉重的血债,最终将他推上了家乡法庭的审判席。 那一年秋寒早至的9月26日,枪声响起,这位曾经的抗日将领、起义将领的生命,在巨大的不解与历史的骤然转折中仓促画上句点。 他甚至来不及弄明白,为何投诚之路竟成绝路。 回溯他的人生轨迹,起点在1902年的湖北天门。少年聪颖,北上进入讲武堂,更习得当时堪称前沿的无线电通讯技术。 1926年北伐军兴,他携带着珍贵的无线电设备投军,技术屡建奇功。然而历史洪流中,个体常被裹挟:1930年代,他曾参与对红军的围剿,驻守南昌负责国军通讯,其技术也曾让对手困扰。真正属于他的高光时刻在烽火连天的抗日战场。 1937年秋,淞沪战火燃起。此时担任第15集团军少将参谋兼第54军参谋长的彭旷高,面对日军在上海沿海多点登陆的态势,提出了一项与主流防御思想相左的作战方案。 他判断,日军在罗店方向的登陆部队尚未稳固阵脚、形成有效连接,正是国军发起局部反击的绝佳时机。彭旷高强烈建议,应立即集中优势兵力,对罗店之敌发动攻势作战,以消除其对国军侧翼的巨大威胁。 然而,这一主动出击、寻求战场主动权的构想,与当时最高统帅部(蒋介石)坚持的防御消耗战略格格不入。蒋介石本人听闻此议后,严厉驳回了彭旷高的方案,甚至直接将其定性为可能导致灾难性后果的“亡国战术”。 上海撤退时,他再次献计,提议以精兵奇袭敌后,或可缓解南京之危,惜乎决策者私心自保,计策无疾而终,终至南京沦陷之痛。 1943年,转任第29集团军参谋长,他与总司令王缵绪协力,在湖南战场与日军血战两月余,终克复常德,赢得常德会战胜利。 抗战胜利后的轨迹,却将他引向了深渊。任湖北省保安司令期间,奉命清剿,起初尚存犹疑。然而1947年,在军统庞大压力之下,他最终签署了那道致命的命令。 当大厦将倾的1949年到来,已晋升中将、代理湖北省主席兼保安司令的彭旷高,审时度势,放弃了无望的据守,率部西退至四川新都。在历史转折的十字路口,他选择了与旧政权决裂——通过地下党员郭曙南联系,于1949年12月26日通电起义。 起义后,新政权给予了他相当的礼遇:入西南军政大学学习,毕业后被任命为西南军区司令部高级参谋。命运似乎翻开了崭新的一页,他本可以带着新的身份走完余生。 直到1982年那份平反文书静静落下。天门县法院依据详实复查,郑重宣告撤销原判。结论清晰而庄重:“恢复彭旷高生前抗日爱国将领名誉和荣誉,并恢复其起义投诚人员身份”。 历史翻过沉重一页,最终归于档案室那份薄薄的卷宗。 彭旷高的一生,是技术军官的才具、抗日沙场的血勇、历史夹缝中的身不由己,以及命运骤然转折的悲怆交响。 平反的纸页抚平了档案的折痕,却无法全然熨平那代人身陷时代洪流中的巨大迷茫与创痛。 他作为起义将领的身份最终被国家权威文件所确认,这迟来的正名,如同一块沉静的石碑,无言矗立于历史的河岸,标记着那段复杂岁月里一个个体被洪流裹挟又终获澄清的轨迹。