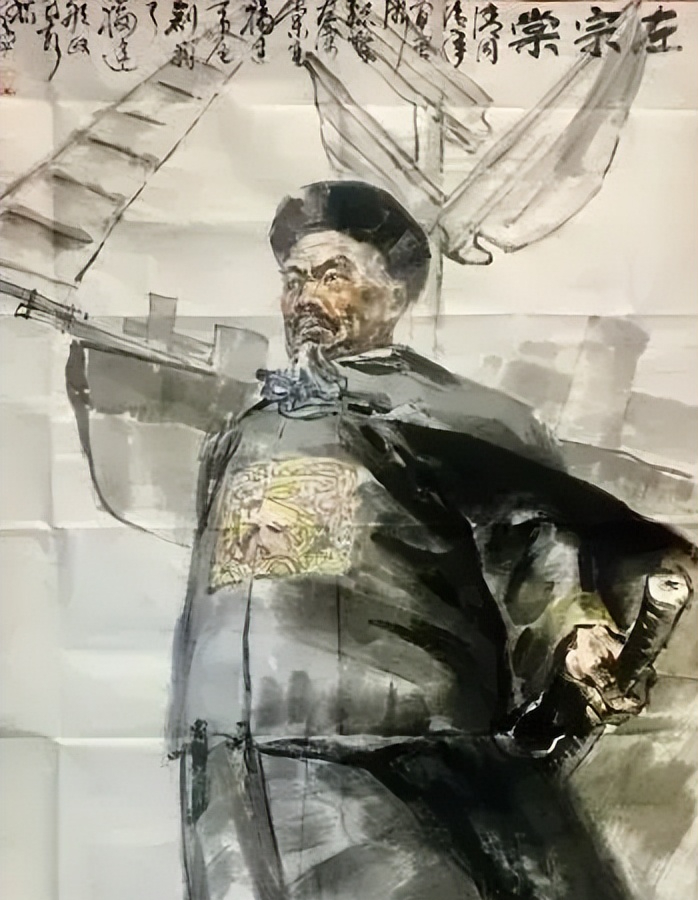

为了应对天平天国日益做大的局势,咸丰皇帝让文武大臣知无不言言无不尽,祁隽藻在这种情况下就提出了可以举外债。咸丰皇帝一脸惊讶的问是否是向洋夷举债,祁隽藻回答是,此言一出,所有人都惊讶的看着他。 祁隽藻这人出生在1793年的山西寿阳,家里是书香门第,从小就聪明,1814年考中进士,进了翰林院,当过庶吉士啥的。一步步往上爬,道光年间当过礼部侍郎、工部尚书,还管过教育,当皇子们的老师,教他们经史子集。咸丰上台后,他继续干大事,升到体仁阁大学士,管军机处,推荐了不少人才,比如曾国藩这些人。他不光官做得稳,还爱写诗练字,书法有名,诗集也出过几本,主张把汉学和宋学结合起来,讲究实用。家里兄弟几个,他爸祁韵士是户部官员,弟弟也当过地方大员。一辈子跨越三朝,见过不少风浪,但太平天国这事,让他觉得得想新招。 咸丰帝呢,本名叫奕詝,道光帝的四儿子,1850年登基时才19岁。年轻气盛,可摊上内忧外患,太平天国从广西闹到江南,列强又在外头虎视眈眈。他想整顿朝纲,换掉些老臣,用新人,可身体不好,常生病,得靠大臣帮忙决策。郑亲王端华是宗室出身,爱新觉罗家的人,早年袭爵,当户部尚书,管钱粮事宜。他立场保守,啥事都按老规矩来,对外头洋人特别警惕,自鸦片战争后,英国人开了口岸,美国法国跟上,他觉得这些家伙野心大,不能沾边。 太平天国起义越来越猛,军队到处打,朝廷花钱如流水,军饷粮草都跟不上。咸丰帝就召集大臣们开会,让大家知无不言,啥主意都行。祁隽藻想了想,觉得常规办法不行,得借钱打仗,就说可以举外债。咸丰帝一听,惊讶地问,是不是向洋人借。祁隽藻直说没错。大家都看着他,觉得这太冒险了。郑亲王端华马上跳出来反对,说洋人狼子野心,鸦片战争后他们就步步紧逼,先是五口通商,现在借钱给他们,肯定要更多口岸,到时通商遍地,朝廷脸面没了。祁隽藻不服,说没米没面盖不起房,没金没银打不起仗,危急时候就得用特殊办法,不然局面扭转不过来。 这事一出,朝廷里议论纷纷。祁隽藻的想法其实挺现实,那时候清朝财政吃紧,太平天国占了南京,江南富地丢了不少,税银收不上来。传统办法是加捐、卖官,可那治标不治本。借外债听起来新鲜,但历史上中国没这么干过,大家觉得丢人现眼。端华的反对也站得住脚,洋人确实不靠谱,自道光年间打仗后,他们就想多占便宜,借钱给他们,等于请狼进门。祁隽藻坚持,说非常时期行非常事,得破釜沉舟。 朝会后,朝廷没马上采纳,但慢慢开始试水。从1853年起,地方官像上海道台吴健彰,就向外国商人借钱,用来镇压小刀会起义啥的。到1872年,清廷一共借了19笔外债,总共五百多万两银子,其中12笔直接用来打太平天国,花了一百八十多万两。这些钱帮了大忙,补充了军费,让曾国藩的湘军能继续打下去。太平天国起义从1851年闹到1864年,历时14年,南京被占了好几年,最后清军才攻克,结束了这场大乱。 借债这事帮朝廷渡过难关,但也埋下隐患。外债得用海关关税抵押,还款压力大,财政更依赖洋人。后来清朝外债越来越多,成了负担。祁隽藻继续当官,参与政务,到1866年去世,活了73岁,朝廷给他谥号文端。郑亲王端华在咸丰死后,当了辅政大臣,卷入1861年的权力斗争,被两宫太后赐死。