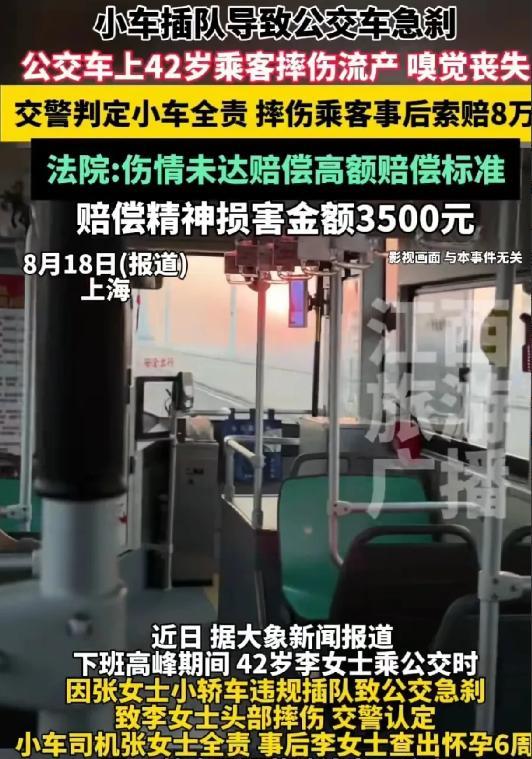

“白天拉客,晚上拉货。”原来拉人的公交车,现在爆改货车,甚至还开启了送快递模式,而这背后,是公交公司面临停运困境下,不得不采取的自救方式。 最近,广州半个月内取消了二十四条公交线路,北京一年也减少了同样多的线路。而在河北保定、湖南耒阳这些地方,公交公司因资金链断裂,甚至直接停运。曾经为城市输送活力的公交系统,似乎正在经历一场严重的“失血”。 数据不会骗人:全国公交客运量在2014年达到顶峰后,便一路俯冲,到了2022年几乎被腰斩。以前,公交车是连接城乡的唯一纽带,车厢里永远塞满了学生和上班族。而如今,许多公交车从“站站停”变成了“响应式”发车,大量站点甚至都没有人。 这场客流的“代际革命”背后,是整个出行江湖的彻底洗牌。私家车给了人们说走就走的自由;网约车把服务送到了家门口;电动车和共享单车完美解决了“最后一公里”的难题;而更快更准时的地铁,则理所当然地成了长距离通勤的首选,传统公交的吸引力自然大打折扣。 外部的客人少了,内部的钱也快烧光了。公交行业长久以来的商业模式,正从根上瓦解。国内公交每跑一公里的成本约5.7元,而票款收入仅有3.2元。这意味着每发动一次引擎,都在倒贴钱,跑得越多,亏得越多。 即使是行业巨头也难逃此劫,成都公交集团2024年营收超十一亿,净亏损却依旧过亿。过去,这笔巨大的亏空大多由政府补贴兜底,公交也因此被贴上了“公共福利”的标签。 不过,随着地方财政愈发紧张,资金必须优先倾斜到教育、医疗、养老这些更刚性的领域,公交能分到的蛋糕自然越来越小。一边是补贴动摇,另一边是燃料、车辆维护和人工成本持续上涨,本就脆弱的资金链被拉扯得更紧了。 以前,公交司机是个体面的“铁饭碗”,能安稳干到退休。可如今,公司经营困难,欠薪成了家常便饭,工作强度却没丝毫减少,一天开车十几个小时是常态。更让人揪心的是,随着线路不断裁撤,许多老师傅甚至面临转岗或下岗的窘境。 不过,一些脑子活泛的公交公司,开始打破“公交只能载客”的思维定式,试图把自己打造成一个城市多功能服务平台。其中,“公交+物流”的跨界合作尤为亮眼。 南京公交开创了“白天拉人,晚上拉货”的新模式,利用闲置的夜班车辆变身“快递车”,将同城快递的送达时间缩短到惊人的2.5小时。郑州公交则与顺丰联动,把闲置的修理车间改造成快递分拣场,既盘活了国有资产,也帮快递公司省了钱。 “公交+文旅/生活”的创新遍地开花。南昌的公交车可以被定制成穿梭于网红景点的“文旅专线”,甚至还能变身“婚车”,已有近五百对新人选择这种独特的方式开启婚姻旅程。 在青岛,粉色的“爱恋青岛”主题车则成了年轻游客的打卡新宠。这些尝试让公交不再只是冷冰冰的交通工具,更像是一张城市的移动名片。 大数据正在帮助公交公司更聪明地运营,通过分析客流规律,智能调度车辆,动态调整线路和班次,有效避免了空车满街跑的资源浪费。手机上的公交App也越来越好用,实时查询、在线购票,极大改善了乘客的出行体验。 硬件上,新能源公交不仅响应了“双碳”政策,安静平稳的乘坐感也吸引了更多年轻人。一些地区已经开始试点无人驾驶公交,这为未来降低人力成本、提升安全性带来了无限可能。 说到底,公交的价值远不能只用盈亏来衡量。对于许多老年人、低收入群体以及生活在城市边缘的人来说,它依然是最经济、最可靠的出行选择,维系着社会的公平底线。 未来的公交,或许不会再是孤军奋战的主角,但它会更智能、更绿色地融入由地铁、共享单车等组成的多元化交通网络中,扮演好不可或缺的配角。 信源:南方周末:《“白天拉客,晚上拉货”:城市公交自救》