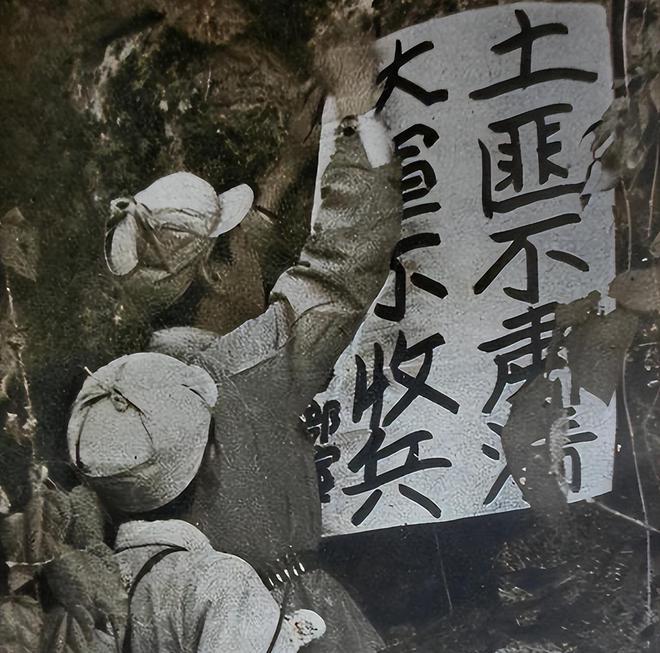

在1953年的一个晚上,朝鲜战争停战协议的初稿已经摆在彭德怀将军的桌上,他正要提笔签下名字,然而,就在这千钧一发的关键时刻,毛泽东的一张电报急速送到他面前,上面只有简短的几个字:“情况有变,不要签字!” 朝鲜战争打了三年,1953年停战谈判已经到了最后关头。彭德怀作为志愿军司令,肩上扛着结束战争的重任。那天晚上,停战协议初稿已经准备好,签字就意味着枪声停息,双方放下武器。可就在这节骨眼上,毛泽东的电报来了,简短却不容置疑:“情况有变,不要签字!”这不是随便一说,而是经过深思熟虑的战略调整。 先说背景。1953年,朝鲜战争已经进入胶着状态。志愿军和联合国军在三八线附近拉锯,双方伤亡惨重。停战谈判从1951年开始断断续续谈了两年,好不容易有了眉目。7月27日是计划签字的日子,协议内容包括停火、撤军、战俘交换等条款,看起来一切都水到渠成。但毛泽东突然叫停,显然不是心血来潮。 “情况有变”到底是什么情况?从历史资料看,这跟国际局势和国内考量脱不开关系。当时,苏联领导人斯大林刚去世,国际共产主义阵营有点乱。苏联新领导对朝鲜战争的态度不明朗,毛泽东担心停战条件对中朝不利。加上美国在谈判中态度强硬,尤其在战俘问题上寸步不让,中方觉得签了可能会吃亏。毛泽东不想让志愿军的牺牲白费,更不想让中国在国际上显得软弱。 再说彭德怀这边。他接到电报后,肯定是压力山大。作为前线指挥官,他比谁都清楚战争的残酷,士兵们盼着回家,物资也撑不了多久。但他是军人,服从命令是天职。电报一来,他立刻组织参谋开会,分析局势,调整策略。这时候,停战签字被推迟,谈判桌上的博弈又得重新来过。 从战略上看,毛泽东这一招确实高明。停战不是单纯停火,而是大国之间的较量。签字前夕,美国还在军事上施压,想通过战场优势逼中朝让步。毛泽东看透了这一点,用“情况有变”拖延时间,给谈判争取更多筹码。后来事实证明,这步棋走对了。协议最终在7月27日签成,但条款比初稿对中朝更有利,比如战俘遣返问题上,中方立场占了上风。 这事还得从彭德怀的执行力说起。他不光是听命令,还得把毛泽东的意图落实到位。接到电报后,他迅速跟朝鲜方面沟通,稳住局势,同时在前线保持高压态势,给谈判加码。他的冷静和果断,让中朝在最后关头没掉链子。 当然,有人可能会问,毛泽东这一手是不是太冒险了?毕竟停战推迟,战争还得继续,志愿军还得牺牲。这种质疑有道理,但从当时的角度看,签字不是儿戏,一旦签了就没法回头。如果条件不利,中国在国际上的地位可能受损,志愿军的血汗也就打了折扣。毛泽东和彭德怀都明白,停战不是目的,保住国家利益才是关键。 再看国际反应。美国那边肯定炸了锅。他们以为胜券在握,结果中方突然变卦,谈判又得拖下去。联合国军总司令克拉克后来回忆,说这是他“最头疼的时刻”。苏联那边也没闲着,虽然斯大林走了,但他们还是暗中支持中朝,乐见美国吃瘪。这场停战博弈,表面是中朝和美国的较量,背后是大国角力。 从结果看,停战协议签了,战争停了,但三八线还是那条线,没人真正“赢”。志愿军回国了,留下几十万烈士的遗骨。美国也没讨到便宜,死了好几万人,最后还得接受现实。这场战争,说白了就是个僵局,但停战签字那一刻,中国的声音比以往任何时候都响亮。 说到意义,这事不光是军事上的胜利,更是外交上的突破。朝鲜战争让中国从积贫积弱的形象里走了出来,证明自己能跟大国硬碰硬。彭德怀在前线冲锋,毛泽东在后方运筹,俩人配合得天衣无缝。停战协议不是完美的结局,但至少让中国站稳了脚跟。 不过,这段历史也有让人唏嘘的地方。战争拖一天,多死多少人啊。志愿军将士们在前线吃苦,家属在后方盼归,那种煎熬不是几句话能说清的。毛泽东的决定是对是错,后人评说不一,但站在1953年的视角,他的选择有他的逻辑。 最后说点接地气的。彭德怀这人,真挺硬气。接到电报,他没慌没乱,稳稳当当把事办妥。换成别人,可能早就懵了。毛泽东也是,眼光毒得很,一句话就扭转局面。这俩人,一个在前一个在后,把朝鲜战争的最后一哆嗦给扛住了。