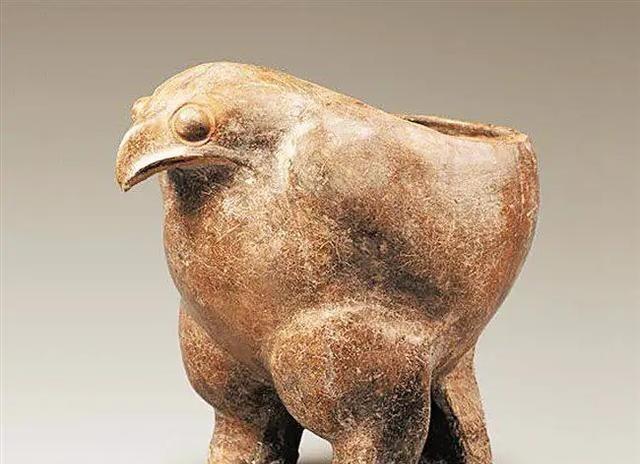

1952年,一名死刑犯在临死之前表示,自己私藏一件国宝级的文物,希望在交出后能免除自己的死刑,由于事关重大,狱警也不敢妄下结论。 1952年,当时,一个叫李光庭的死刑犯,在马上要“上路”的时候,突然跟狱警撂下一句话,说他手里藏着一件能惊动上下的国宝。他想用这件宝贝,换自己一条命。 狱警听了是什么反应?第一反应肯定是:这小子为了活命,开始胡言乱语了。死刑犯临终前,啥样的表演没见过?但李光庭说得有鼻子有眼,还点名道姓说出了那件宝贝的名字。这下,狱警也犯嘀咕了。万一是真的呢?这责任谁也担不起。事关重大,只能一层层往上报。 那么,李光庭到底是个什么人?他可不是什么良善之辈。在当时的档案里,他的身份是土匪、盗马贼,手上是沾过血的,罪行累累,判死刑一点儿不冤。这样一个人,说他有国宝,听起来确实有点天方夜谭。 可他提到的那件国宝,分量实在太重了。它就是唐代画马名家韩干的传世名作——《照夜白图》。 这幅画,懂行的朋友可能知道,它在中国美术史上的地位,约等于你在游戏里刷出了服务器唯一的神器。画的是唐玄宗李隆基的坐骑“照夜白”,一匹浑身雪白、眼神刚毅的烈马。韩干画马,画的不是皮肉,是筋骨,是那股子精气神。据说这匹马烈性到能“夜间闪光”,所以叫“照夜白”。 从唐朝开始,这幅画就成了历代皇帝、文人墨客疯狂追逐的对象。南唐后主李煜、宋代大书法家米芾、元代的大收藏家,都曾是它的主人,还在上面留下了自己的印章和题跋。可以说,这幅画本身就是一部流动的千年史。到了近代,它被末代皇帝溥仪带出宫,颠沛流离,最后不知所踪。 谁能想到,这件失踪的国之重宝,竟然会和一个土匪头子扯上关系。 消息报上去之后,高层极为重视。当时的文物专家们,比如著名的文化大家张伯驹等人,虽然可能没有直接参与鉴定此事,但他们那一代人为了保护国宝,倾家荡产、历尽艰辛的事迹,塑造了新中国对文物保护的初步态度。那个年代,百废待兴,但文化的根脉不能断。上面立刻派人下来核实。 专家们跟着李光庭的供述,来到他藏宝的地点。具体过程众说纷纭,有的说是在一个破旧的马厩墙壁夹层里,有的说埋在地下。但无论如何,当那个古朴的画匣被打开,当《照夜白图》的画卷在专家们面前缓缓展开时,所有人都倒吸一口凉气。画上那匹昂首嘶鸣的烈马,仿佛要挣脱千年纸张的束缚,跃然而出。那一刻,历史的厚重感扑面而来。 经过鉴定,这确是真迹无疑。 现在,真正的难题来了:画找到了,人怎么办? 李光庭是死刑犯,罪证确凿。按法律,必死无疑。但他献宝有功,而且是天大的功劳。这功,能不能抵他的过? 这事在当时引起了巨大的争论。有人主张,法律就是法律,不能因为他献了宝就开口子,否则以后的人有样学样,岂不乱了套?也有人认为,这件国宝的价值无法估量,它的回归,对整个国家和民族的文化传承意义非凡,应该酌情考虑。 这其实反映了一个非常深刻的问题:规则的刚性与特殊情况下的价值权衡。一边是法律的威严,社会的公义;另一边是失而复得、价值连城的民族文化瑰宝。 最终,经过慎重研究,上面的批示下来了:鉴于李光庭献宝有重大立功表现,同意将死刑改判为无期徒刑。 这个决定,在今天看来,或许会引发更多的讨论。毕竟,我们现在的法治体系已经相当完善。就在去年,国家文物局还联合最高法、最高检发布了关于打击和防范文物犯罪的最新指导意见,明确了文物犯罪的量刑标准,“以功抵罪”在法律上是有严格界定和限制的,尤其是在涉及命案等严重暴力犯罪时,立功表现通常只能作为量刑的酌定情节,想靠这个免死,几乎不可能。 所以,1952年的那个决定,是特定历史时期的特殊产物。当时,新中国刚刚成立,一方面急需树立法律权威,另一方面,也迫切需要凝聚民族文化认同感。像《照夜白图》这样的顶级国宝,它的回归,其象征意义远大于实际价值。它告诉世人,这个新生的国家,珍视自己的历史,爱护自己的文化。 从这个角度看,对李光庭的“宽恕”,更像是一种国家层面的价值宣告。 李光庭不是英雄,他是个罪犯。但他客观上保护了国宝,并最终使其回归人民。他的行为,善恶交织,功过并存。历史的复杂性,恰恰体现在这些具体的人和事上。它不是非黑即白的简单故事,而是一幅由无数灰色地带构成的复杂画卷。 如今,咱们国家强大了,对文物的保护和追索也越来越有底气。就在前不久,又有一批流失海外多年的重要文物,通过国际合作和外交途径成功回归祖国,在国家博物馆举办了盛大的“归家”特展。这和70多年前靠一个死刑犯“献宝”来挽救国宝的窘境,早已不可同日而语。 现在的我们,有更强大的国家力量,有更健全的法律体系,有更广泛的民众保护意识。我们不再需要依赖某个“灰色人物”的偶然善举来守护我们的文明。这本身就是一种巨大的进步。