突破!突破!突破! 中国有了自己的光刻机!

信源:全国首台国产商业化电子束光刻机在杭州诞生 2025-08-14 10:23·和讯网

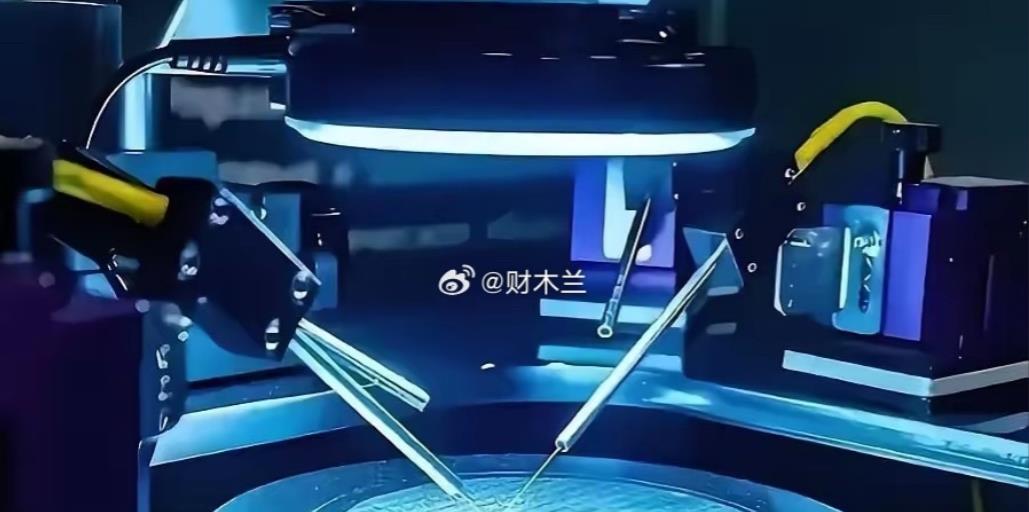

在杭州城西科创大走廊,一台名为“羲之”的设备悄然问世。它是我国首台商业化的电子束(E-beam)光刻机,由浙江大学主导研发。这台设备的核心指标非常亮眼:精度达到0.6纳米,可以刻画出8纳米的线宽。

这样的性能足以比肩国际主流设备。但如果仅仅将其视为对国外巨头的一次追赶,那就低估了它出现的真正价值。“羲之”的诞生,揭示了中国半导体产业在重压之下,正在探索一条更为务实和巧妙的发展路径。

“羲之”光刻机的工作原理,是用高能电子束直接在材料上“书写”电路。这种技术最大的特点,就是彻底摆脱了传统光刻机所依赖的掩膜版。没有了掩膜版,意味着电路设计方案可以被快速、灵活地修改。

这种特性,让它天然地成为了前沿科技研发的理想工具。在量子芯片、碳基芯片或新型传感器的探索阶段,科研人员需要不断尝试和迭代电路设计。传统光刻流程复杂昂贵,而“羲之”的模块化设计,恰好满足了这种高频次的试错需求。

这解释了为什么速度并非它的首要考量。在量子芯片研发领域,极致的精度远比大规模生产的速度更加重要。

过去,由于荷兰、日本、美国等国实施技术出口管制,中国科学技术大学、之江实验室等顶尖研究机构长期无法获得同类设备,研发进程严重受阻。

如今,“羲之”的出现直接解决了这个痛点。一个研究所的经历很能说明问题:过去等待国外设备进行一次实验,需要耗费半年时间;现在使用“羲之”,两周就能完成。

这种效率的提升,为前沿科研争取了宝贵的时间。华为海思、复旦大学等12家机构迅速与其达成合作意向,证明市场对这类研发工具的需求是真实且迫切的。

“羲之”的成功,并非一个孤立的技术突破。它只是中国半导体产业多元化布局策略中的一个环节。面对外部封锁,国内并没有将所有希望都寄托在单一的技术路线上,而是呈现出电子束、纳米压印、DUV等多种技术并行发展的局面。

璞璘科技推出的10纳米级纳米压印光刻机,是另一条路线取得成功的典型案例。这项技术已经成功助力长江存储的3DNAND闪存实现了试产,并且良率达到了标准。这证明了非主流技术路线同样具备商业化的巨大潜力。

这种多点布局的策略,大大增强了整个产业的韧性。例如,荷兰政府计划在2025年4月实施新规,进一步提高DUV光刻机的出口门槛。

但由于国内产业可以通过电子束、纳米压印等其他技术路径满足部分市场需求,单一的封锁措施所能造成的影响就被有效削弱了。

市场的反应也印证了这一趋势。尽管光刻机巨头ASML在中国市场依然占据近半份额,但其设备采购量已经出现了同比下降。这种变化,并非来自某个单一的国产对手,而是源于一个正在成形的、多元化的国产替代体系。

一项尖端技术从实验室走向市场,背后离不开系统性的支持。“羲之”的快速产业化,正是这种系统性力量的体现。

它的研发由浙江大学牵头,联合了数十家企业协同攻关,最终实现了从镜头到控制系统等核心部件的全面国产化。

地方政府在其中扮演了关键的推动角色。浙江省采用的“需求清单-揭榜攻关-全程陪跑”模式,精准地打通了科研成果转化的“最后一公里”。

仅在2025年上半年,这一模式就推动了9个光刻机相关的项目实现产业化。

在国家层面,高达3440亿元的国家大基金三期,将超过一半(52%)的资金明确投向了光刻机及配套材料领域。

这为整个产业链的发展提供了坚实的资本后盾。同时,上海、深圳等城市也推出了最高4000万元的设备采购补贴,从市场应用端发力,激励企业采购国产设备,加速了产品的迭代和成熟。

“羲之”光刻机的出现,标志着中国半导体产业的策略正在变得更加成熟。它没有选择在别人最擅长的领域进行正面消耗,而是从自身最迫切的需求出发,找到了一条可以发挥自身优势的路径。

它用精准的研发能力,避开了大规模量产的速度竞争;用多元化的技术布局,化解了单一技术路线被封锁的风险。

这一切的背后,是一个从国家到地方、从资金到政策的全方位支持体系。这或许预示着,全球半导体产业的未来,将不再只有一种主流声音,而会进入一个技术路线更加多元化的新阶段。

胤瑜

这台光刻机主要是研发端的设备,不是生产端的光刻机,效率慢只适合实验室验证芯片设计流片使用,大规模商用不现实,主要用途是研发量子芯片的设备。

小火车开动了

牛而笔之