1961年,侯波调离中南海,临走前毛主席红了眼睛:人都是有感情的 “1961年春末,北京丰泽园门口——’侯波同志,调令下来啦,你得有个思想准备。’李银桥低声提醒。”短短一句,把她从暗房的药水味里拽回现实。十二年,日历翻完整整一打,她没料到告别来得这样急促。桌上那台已经被擦得发亮的蔡司相机哐啷一声,被她握紧又放下,心里酸得像暴晒的胶片。 镜头回溯到二十年前。那个时候,她还叫阎千金,十四岁,背着行囊走进延安。改名侯波,只为不牵连家人;换了姓名,却没换热血。延河边,纤细的身影端着老掉牙的海鸥相机,在窑洞外专拍战士笑脸。她常说:“底片不怕贵,笑容最值钱。”口音里还带着山西味儿。

徐肖冰的出现,有点像光打在显影液里。老徐一个眼神:“这姑娘适合跟相机谈恋爱。”两人走到一起,不靠花前月下,靠冲洗间里呛人的定影粉味。日本投降之后,夫妇俩被派去接收“满映”,再到长春、北平,脚步没停,胶卷没断。 真正的机遇来自香山那次会见苏联代表团。她忙到汗湿军装,依旧不松手的快门声引来了毛主席的注意。“想合影?”主席笑着问。她点头如捣蒜。主席转身招呼:“女同志站中间,男同志靠边。”咔嚓一声,这张合影后来成了很多人办公桌上的小摆件。

1949年10月1日,天安门城楼风大,她半蹲在角落,只有十二张底片;风吹得镜头发抖,她把气儿憋住。第一张《开国大典》快门按下,她暗自嘀咕:成了!那副照片今天看曝光并不完美,可当年新华社选片时,编辑一眼挑中,“这张带劲,洗两百版!”侯波知道,真正打动人的,是那股子滚烫劲儿。 自1952年起,主席南下北上视察频繁。火车、汽艇、棉田、钢厂,她随行四百多次。器材简陋,条件刻薄,她偏偏能抢到角度。有时只剩半米空隙,她就把自己塞进去;人们只看见镜头,不见她那条被人群挤得发青的胳膊。 当然也有尴尬。河南棉区丰收,她贪心想爬到棉花堆拍俯视图,不料一脚踏空,整个人栽进柔软的棉花里,只露两只靴子。主席笑:“小侯,棉花可不是脚手架。”现场一阵哄笑,她涨红的脸比棉桃还红。

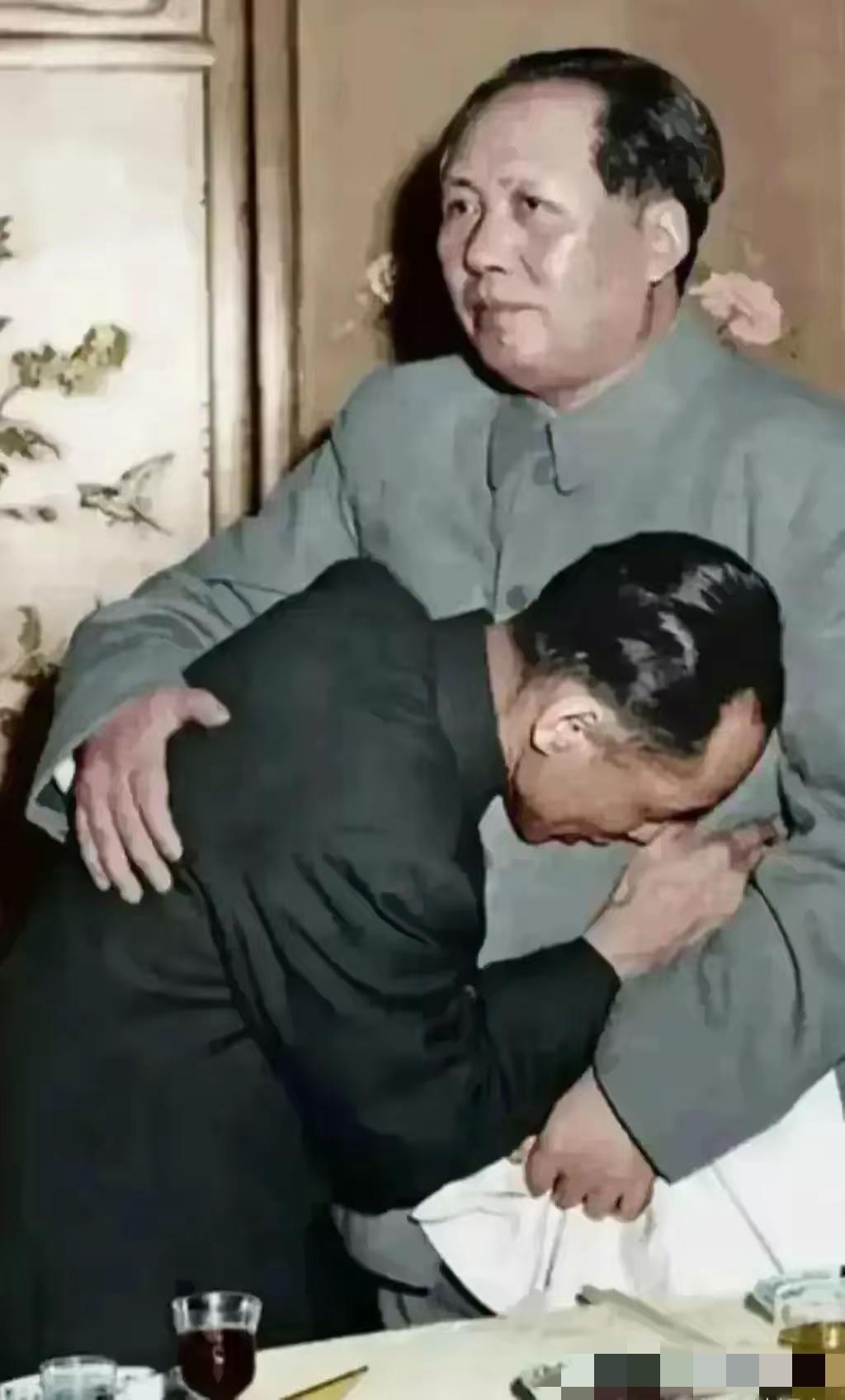

侯波观察主席的情绪像医生把脉。若前夜没睡好,第二天她绝不举机。可人有失手。某日她想拍一张主席读书照,先从李银桥口中探知“主席今日心情不错”。谁知刚到门口便听到斥责声:“有下一次就别进来!”她一个激灵,转身欲退,却被主席发现,“怎么碰上拍照的都胆小?”她只能硬着头皮进去,僵硬地按下快门,洗出来倒也平静,旁人却看不出她背后那身冷汗。 转眼来到1961年这封调令。她心里明白,领导层换血、干部轮岗乃常态,可真到了离别,还是像失焦——一时找不到对准点。递上辞行报告,主席放下手中的文件:“你在我这儿十二年,没有功也有苦。到群众中走走,视野更开阔。”说话间,他揉了揉眼角,声音微哑,“人都是有感情的嘛。”

侯波红着眼,竟一句话都说不全。毛主席顺势把话题岔开:“山西夏县最近粮食怎么样?下去以后少说多做,别让人知道你拍过多少照片。”她用力点头,生怕泪水再涌出来。临别,主席拍拍她的肩:“有空写信。”简短叮嘱,比任何嘉奖都重。 调离后的生活没想象中轻松。她被分到中条山,住在破旧小院,任务是跟工人同吃同住。挑水、打炭、送急诊,全来。她被电焊弧光刺得睁不开眼,房东大嫂塞给她一点草药,说:“侯师傅,你去躺会儿。”那股子群众情谊,比暗房红灯还暖。 1962年冬,她患病卧床。一天黄昏,李银桥冒雪推门进来,递上主席亲笔抄写的《清平乐·六盘山》。简短八句,字迹却格外迟缓。李银桥压低嗓音:“主席惦记你,让你好好养病。”侯波眼眶发烫,反复摩挲那张宣纸,“我不在身边,还要他老人家操心。”李银桥摆手:“这就是主席。”

病愈后,她更拼。相机随身,拍农忙、拍婚礼、拍夜校,甚至拍了一组“煤油灯下的读书班”,洗好寄往新华社,没署名,只写“山区一摄影者”。稿件被采用,她笑,“光和影属于老百姓。” 时间像冲洗槽的清水,不停换新。2003年,法国阿尔勒国际摄影节邀请这对耄耋夫妇。侯波走上舞台,1000多名摄影师起立鼓掌。那一刻,她脑海里闪过丰泽园那盏暗黄灯光——主席说“有空写信”的场景依旧清晰。

如果去她家做客,会发现客厅最显眼的是那张三人合影。相纸微微泛黄,画面里她站在正中,笑得有些腼腆。有人问:“这张为什么放这么大?”她答得干脆:“因为那天,我学会了一个最简单的道理——镜头前没有性别高低,只有责任轻重。” 如今许多博物馆陈列着《开国大典》的放大版,游客往往只盯着舞台中央的领袖,而圈内人会找作者署名。小字写着:侯波。那几个字像底片角落的记号,不张扬,却难以抹去。她用一生证明,相机能记录时代,也能见证情义。