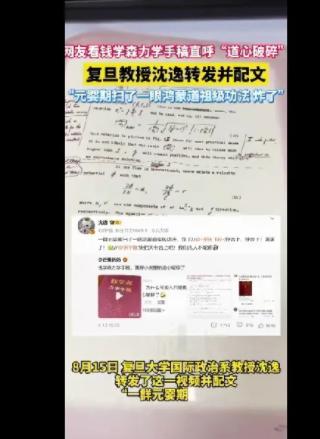

北京出版圈最近有个奇观:钱学森的手稿书一本本问世,内容全是原汁原味的影印版,没有人敢“整理汇编”!哪怕是专业编辑或名校教授,面对那些密密麻麻、结构玄奥的内容,也只能感慨“高山仰止”。钱老留下的,不只是几本书,更像是一道“科学界的天堑”。 信源:百度百科 钱学森 这并非出版方的疏忽或怠慢,恰恰相反,这是一种深思熟虑后近乎唯一的选择。面对这份手稿,即便是国内顶尖的专业编辑和名校教授,也只能感到“高山仰止”,坦言完全无法理解。 手稿的内容艰深到被形容为“天书”,其内部的符号体系和逻辑结构,在专业人士眼中都显得玄奥莫测。这种智识上的巨大落差,带来了一个非常现实的问题,那就是无人敢在校对栏上签下自己的名字。 大家心里都清楚,这并非普通的文字校对工作。改动钱学森手稿里的任何一个字符,都可能引发巨大的学术争议。这种沉重的责任,没有人能够承担,也没有人愿意承担。 最终,影印出版成了共识。这背后是一种深刻的敬畏,承认在某些人类智慧的顶峰面前,保持原貌就是最大的尊重。任何试图“翻译”或“整理”的行为,都可能弄巧成拙,扭曲一位科学巨擘的思维轨迹。 深入观察这些手稿,人们才发现这种“不整理”的底气来自何处。钱学森先生的字迹工整到堪比印刷体,无论是文字、符号还是小数点的位置,都精准得如同用尺子量过一般。 其行距整齐,结构清晰,甚至可以直接被当作练字的字帖。手稿本身就是一件完成了的作品,它在形式上的极致严谨,正是其内容上严密逻辑的外在体现。 手稿的内容也形成了一套自洽的体系。钱学森习惯用不同颜色的笔进行标注,清晰地区分了逻辑推导与灵感闪现。他留下的注解,完整呈现了从思考到结论的全过程,让手稿兼具了教科书的清晰与读书笔记的深度。 在一个已经完美闭环的知识系统里,任何外部的介入都显得多余,甚至是一种破坏。手稿中一个看似随手的问号,可能隐藏着当年某个顶尖的学术争议;一行潦草的补充,或许就是某个重大科学发现的起点。 这些细节蕴含的信息量和学术风险,远远超出了传统编辑工作的范畴。保留这些“不确定性”,就是保留了通往一个伟大头脑内部世界的真实路径,将解读和评判的权利,完整地交还给历史与未来的研究者。 手稿的“难懂”,与钱学森本人看待世界的方式形成了有趣的互证。他曾有过一句著名的感慨,“人再笨也能学会微积分吧?”这句话并非傲慢,而是真实地反映了他认知世界里的“基础”水平。 当社会大众眼中的知识天花板,仅仅是别人认知里的地基时,其手稿内容自然会显得如同另一个维度的产物。这种思维上的巨大鸿沟,同样体现在他对教育的设想上。 他曾提出过一个在当时看来匪夷所思的学制构想:儿童4岁上学,14岁就能进入大学,18岁便可完成硕士学业。这个超前的蓝图,揭示了他对人类智力潜能的评估标准,与社会普遍认知存在着本质的不同。 如今,这些影印手稿的出版,让这道存在于天才与普通人之间的“认知天堑”变得具体可见。它不再是坊间传说,而是可以被每个人捧在手中翻阅的实体。 它静静地摆在那里,不强迫任何人去理解,只是忠实地呈现了一位顶级科学家的思维世界。它像一座为后人铺好的台阶,尽管这个台阶的高度,足以让绝大多数人望而生畏。 但这或许正是其出版的意义所在。它是一种开放的姿态,将最原始的知识宝藏公之于众,静静等待着那些有能力、也有勇气去攀登的人出现。 同时,它也激励着更多的人,去仰望星空,思考知识与天赋的边界究竟在哪里。