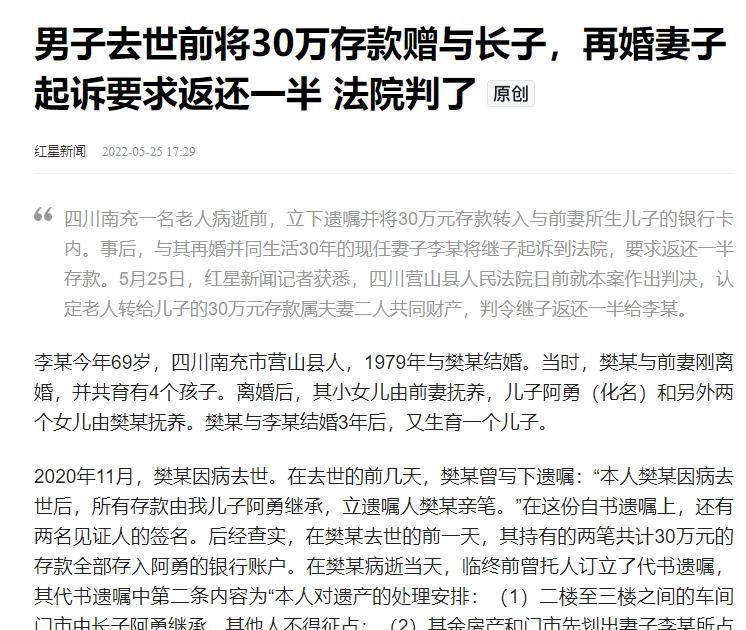

四川一大爷,临终前留下遗嘱,把30万给了和前妻生的儿子,和他共同生活30年的再婚妻子却说:这笔钱是他们的夫妻共同财产,继子应该返还一半给自己,遭到拒绝后。大妈一纸诉状,将继子告上法庭,法院这样判了。 在四川的一个小县城里,一位老人临终前偷偷立下遗嘱,把30万存款全给了前妻生的儿子,这让和他共同生活30年的再婚妻子彻底傻眼。她觉得这钱是两人一起攒的夫妻财产,继子得还一半给她,可继子拿着遗嘱死活不认。气不过,她直接把继子告上法庭,法院的判决会怎么着?这个家庭的秘密和纠纷,藏着多少说不清的恩怨? 话说这个故事的主角是李女士和樊先生,他们俩在1979年登记结婚,那时候樊先生已经从前一段婚姻带了四个孩子,三个跟着他过日子,小女儿留在前妻那边。李女士年纪不大就接手这个家,她每天操持家务,从早到晚忙活,帮着带孩子,料理饭菜,还得管着家里的琐事。樊先生在外头挣钱养家,李女士在家把一切打理得井井有条。 三年后,他们生了个儿子,家庭成员更多了,但日子还算平稳。李女士教孩子们做事,樊先生负责经济来源,两人就这样互相支撑着过。三十多年下来,孩子们都长大成人,李女士和樊先生也老了,她开始多歇歇脚,樊先生身体越来越差。两人婚后还一起经营小生意,开门市部卖日用品,李女士管账目,樊先生进货,他们合作把钱一点点攒起来,存进银行。家庭虽是重组的,李女士一直尽责,保持家里的秩序。 樊先生在2020年11月病故前一天,把银行里的30万全转给了大儿子樊勇。李女士办完丧事,去银行查账,发现余额几乎没了。她多次找樊勇要钱,说这是夫妻共同财产,得分一半给她养老。樊勇拿出两份遗嘱,一份是樊先生亲笔写的,指定存款归他继承;另一份是代书遗嘱,有见证人签名,涉及房产分配,但存款还是他的。李女士不认可,坚持要15万,樊勇拒绝。 李女士又打电话,又上门,解释这些钱是两人婚内工资和经营收入积累的,樊先生无权一个人处置。樊勇反复强调遗嘱有效,父亲已经转账完成。李女士提供银行记录,证明资金来源,樊勇还是不松口。遗嘱中房产部分,先划出李女士的夫妻共有份额,剩余由李女士和其他子女继承,樊勇不分占房产其余部分。李女士觉得不公,沟通多次无果。 李女士起诉到法院,要求樊勇返还15万,并重新分割房产。法庭审理时,李女士提交证据,证明30万是婚姻存续期所得,包括工资、经营收益。樊勇辩称有遗嘱,应按遗嘱继承,他认为房产基于祖业,不该在本案处理。法院查明,存款为夫妻共同财产,樊先生只能处置自己一半,另一半无效。房产是樊先生和李女士婚后改建,已登记为共有。法院判决樊勇返还15万,房产按比例分给李女士和其他子女,樊勇无额外份额。李女士拿到判决,继续过日子,樊勇执行返还。 这个案子反映出再婚家庭的财产纠葛挺常见的。像李女士这样,辛苦操持三十年,到头来遗产分配闹成这样,让人感慨。法律上,《民法典》规定夫妻共同财产平等处理,遗嘱只能处置个人份额。樊先生临终转钱给儿子,忽略了妻子的权益,导致官司。继子樊勇拿着遗嘱不让步,也暴露了血缘关系的敏感。法院判决维护了公平,强调财产来源决定归属。生活中,很多老人再婚后没提前规划遗产,容易引发子女间矛盾。数据显示,我国再婚率上升,遗产纠纷案子占家事案件三成以上。预防这种事,得早立遗嘱或公证财产,避免一方独断。 类似情况还有张女士的经历。她第一次婚姻被家暴,离婚后又嫁给熟食店老板,生儿育女,但感情磨光离婚。她单身几年,担心养老,通过介绍嫁给老陈,照顾他九年。老陈病重时,立遗嘱把房产和30万给前妻儿子,只给张女士三万辛苦费和账本。张女士失望离开,决定自力更生。这类故事提醒大家,再婚时财产协议很重要,别光靠感情。张女士的遭遇,突出照顾者权益常被忽视。法律专家建议,婚前财产公证,婚后共同财产明细记录,能减少纠纷。 张女士的自述也点出养老困境。她没养老金,子女不亲,靠再婚求保障,却落空。很多中老年女性类似,离婚后经济弱势,再婚成出路,但风险大。政策上,养老保险覆盖需扩大,社区服务多帮这类群体。遗产法中,扶养权可影响继承份额,但实际操作难。法院在李女士案中,注重事实调查,房产土地证成关键证据。樊勇主张祖业不成立,显示法律不认口头传承,得看登记。 这些事接地气,说白了就是钱和亲情的拉锯。樊先生生前没沟通好,死了闹腾。李女士三十年付出,得打官司要钱,挺心酸。继子樊勇护着遗嘱,不愿分钱,也能理解血缘本能。但法大于情,法院判得公道。社会变迁,再婚多,财产透明化是趋势。年轻人结婚前,多学学法律,别到老了后悔。数据显示,2023年家事纠纷案超百万,遗产占大头。预防靠教育和协议。 你对这个判决怎么看?再婚家庭遗产该怎么分才公平?欢迎留言分享你的经历或观点,一起讨论!