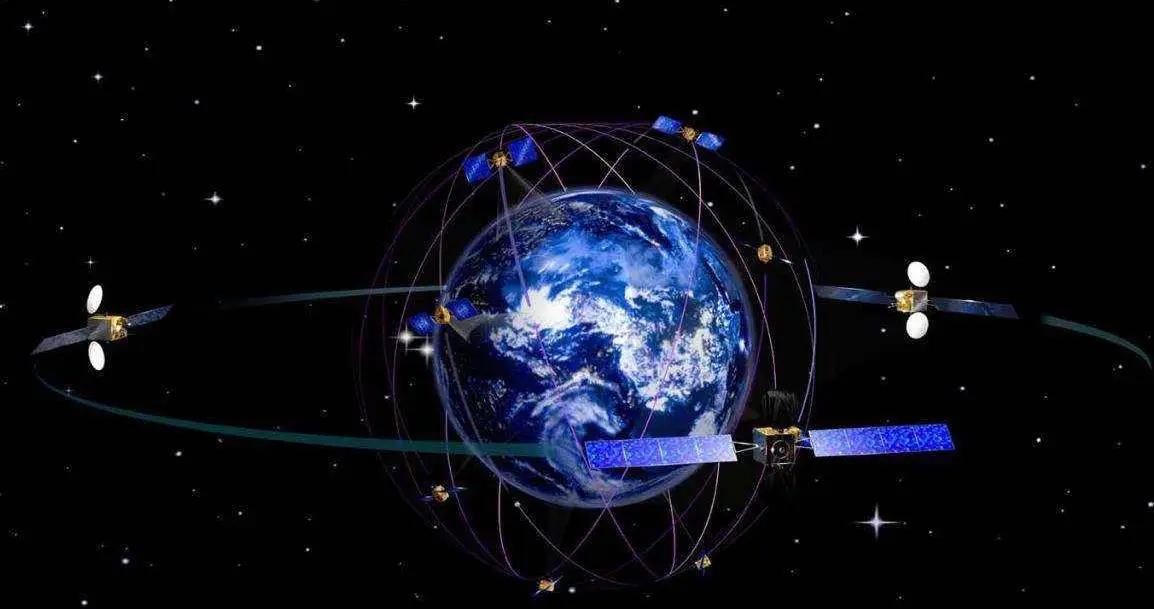

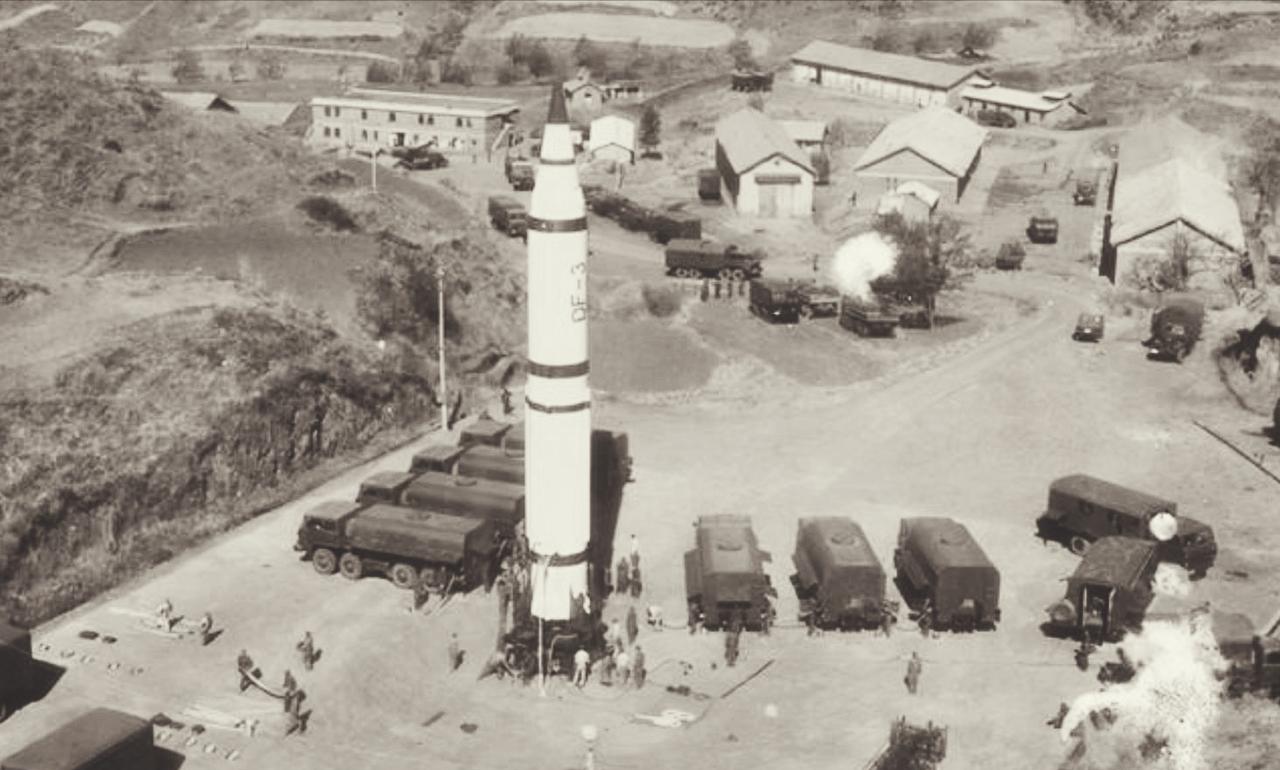

中美一旦开战,美国的第一击,不会是航母,也不是导弹,而是直奔中国的“眼睛”——北斗系统。然而,其实际效果可能远低于预期。 最近一轮美军太空司令部的战略演训报告,再次将中国北斗系统推上了全球安全舆论的风口浪尖。 报告明确指出,若中美进入高烈度军事对抗,美国将优先摧毁中国的“高价值太空资产”,其中首要目标便是北斗卫星导航系统。 表面看,这是一次“先发制人”的战略布局,实际上,却也暴露出美方对现代战争态势的误判——他们高估了自己的摧毁能力,更低估了中国太空体系的战略韧性。 最早的一次公开涉华太空作战设想,是在2020年美国国防部发布的《太空力量操作构想》中提出的“高轨打击优先”原则。 这一逻辑延续至今,北斗系统作为中国信息化战争的中枢被“优先打击”几乎成了美国军方的共识。北斗不仅仅是导航系统,更是中国军队战场态势感知、远程导引、联合作战的重要神经网络。 美国清楚,一旦打瘫北斗,中国将失去“数字战场”的眼睛和神经。但问题是,这一击真的打得准吗?能打成吗? 接着到了技术层面。外界普遍低估了北斗系统的抗毁设计。北斗并非单一轨道部署,而是采用了GEO(地球同步轨道)、IGSO(倾斜地球同步轨道)、MEO(中轨道)的三层混合结构。 这种星座布局不仅增强了信号覆盖的完整性,更重要的是提升了系统的冗余性和动态恢复能力。即便部分卫星在战时被击毁,系统依旧可以通过轨道重构与功能替代保持大部分作战能力。 再后来,是防护技术的跃升。近年来,中国在量子加密通信、抗干扰加固、军民信号分离等关键领域实现突破,极大提升了北斗的安全系数。 例如,北斗军用信号采用高加密频段,即便遭遇电磁干扰也能保持稳定运行。部分卫星还装配了抗激光干扰涂层与动能攻击缓冲结构,在物理层面具备一定防打击能力。 美国想用“太空珍珠港”式的突袭打瘫北斗,面临的不是一张纸糊的靶子,而是一套多环节、多维度的坚固系统。 而面积最大、最难突破的,是“现实制约”。别忘了,美国并不是唯一拥有反卫星能力的国家。 中国早在2007年就完成了反卫星导弹实战化测试,2023年在内蒙古的航天试验场,还进行了共轨“杀手卫星”验证任务。 这意味着,一旦美军对北斗下手,中国完全有能力以牙还牙,对GPS系统进行精准反击。说白了,这是“太空版的相互确保摧毁”。 美国若动手,等同于打开潘多拉魔盒——全球数十亿终端设备、金融系统、民航航线、通信网络都依赖卫星导航同步运行。 一旦太空失序,受伤的不只是中国,美国自身及其盟友同样会陷入“导航黑洞”。 就在2024年,美国空军与兰德公司合作发布的《太空冲突演化模型》指出:在模拟中美太空冲突中,一旦出现卫星打击行为,90小时内全球民航飞行计划将减少近60%。 跨国金融支付系统同步失败率超过30%,全球电网调频系统出现大面积误差。这不是战争的胜利,而是全球的系统性崩盘。 实际上,北斗系统背后并非孤立作战,而是有完整的冗余机制支撑。陆基“长河”无线电导航系统、战略武器自主惯性导航、量子导航等后备方案,已经在军用通信与战略打击领域形成闭环。 即使北斗系统部分失效,中国依然具备独立导航与打击能力。美国一再鼓吹“先发制人”,更像是在掩盖自身在太空领域逐渐丧失的主导权。 从GPS一家独大,到如今北斗系统全球服务能力超过99%,中国不仅在技术上实现对等,甚至在部分领域实现赶超。 据2025年国际电联公布数据,全球超过60%的新兴市场国家已将北斗纳入关键基础设施导航标准。 这意味着,即便美方对北斗动手,也不是单纯对中方发难,而是动摇整个“去GPS化”的国际趋势。 说到底,美国对北斗的打击设想,不仅是技术误判,更是战略误判。 它试图用“摧毁一个系统”来打断中国整体作战体系,却忽视了中国在太空领域早已构建起一套“打不垮、封不死、毁不尽”的战略韧性结构。 真正的博弈,已经不是谁能先打掉谁的卫星,而是谁能在对抗中保持系统稳定、快速重构、精准反制。北斗不是脆弱的眼睛,而是具备智能识别、灵活应变的“复眼”。 美国若敢动手,看到的不会是中国战力的削弱,而是中国反制能力的全面释放。太空战争不是游戏,而是高风险的战略赌博。 一旦赌错,不是赢一局,而是输掉世界。北斗之争,表面是卫星竞速,本质是体系对抗。而这个体系,已经不是谁敢先开火就能赢得的时代了。