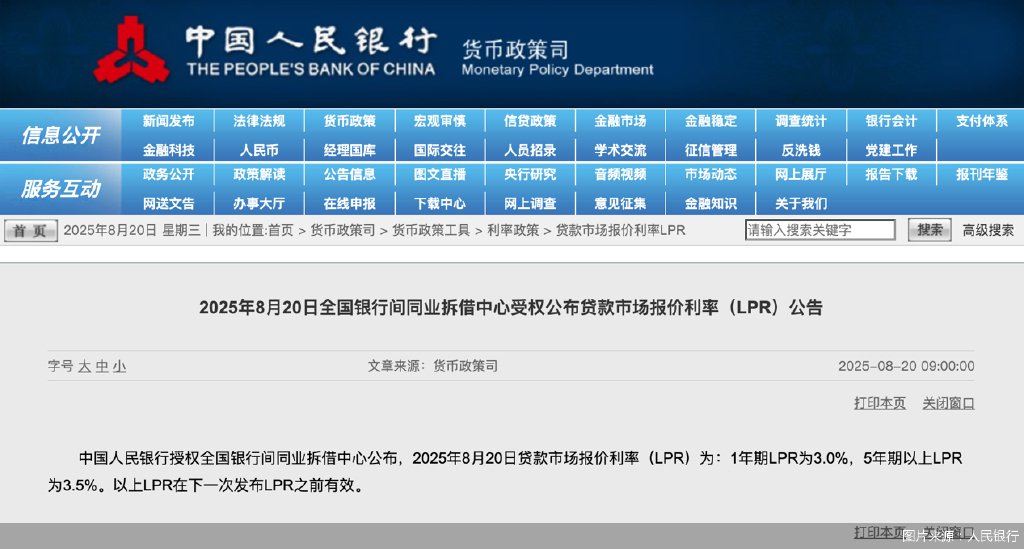

[#降息在等待更佳时机#]8月20日,央行披露最新一期的LPR(贷款市场报价利率)报价,如预期般,未有变化。自5月下降以来,LPR已连续三个月维持不变。这表明央行正在复杂经济环境中对政策时机进行精准把控,降息选项,也正在等待更契合经济修复节奏的发力窗口。

当前利率环境已为实体经济提供了充分支撑。7月新发放企业贷款利率约3.2%,新发放个人住房贷款利率约3.1%,分别较去年同期下降约45个和30个基点。企业与居民获取资金的成本处于历史低位。从这一视角看,信贷资源供给总体是充裕的。

从市场反馈看,前期低利率政策的效果正在逐步释放。M1增速回升显示企业经营活力增强,沪指站上3700点、A股总市值突破100万亿元,更是宏观经济韧性与市场信心共振的直接体现。此时保持利率稳定,既是对经济复苏势头的巩固,也是对过度宽松可能引发的资金空转、资产泡沫等风险的主动防范。

结构性工具的优先发力,进一步解释了当前暂不降息的政策逻辑。央行在二季度货币政策执行报告中明确强调,落实落细适度宽松的货币政策,四篇专栏聚焦结构性支持的表述,清晰传递出下半年政策重心。

在经济复苏不均衡的背景下,通过定向工具精准滴灌科技创新、小微企业、消费等领域,比总量降息的“大水漫灌”更能提升政策效能。这种选择既避免了资金流向低效领域,又为特定薄弱环节注入了针对性动能,是高质量发展阶段货币政策精准性的体现。

但经济运行中的结构性矛盾,仍为未来降息预留了政策空间。

当前国内有效需求不足与供给端过度竞争的压力并存,外部环境的复杂性也未根本改变,这些都需要适度宽松的货币政策进行对冲。

从作用路径看,降息在提振市场信心、激发内生需求方面具有不可替代的作用。企业融资成本的进一步下降将直接刺激投资意愿,居民借贷成本降低有助于释放消费潜力,而对楼市、股市、债市等资产价格的稳定作用,更能通过财富效应形成经济增长的正向循环。

把握降息时机的核心,在于与物价回升节奏形成协同。央行将“促进物价合理回升”作为货币政策重要考量,实质是划出了降息的“安全边际”。若在物价尚未形成稳定回升趋势时贸然大幅降息,可能导致资金脱离实体空转;而当物价修复动能稳固后,适度降息则可巩固需求回暖态势,形成“物价温和上涨—企业盈利改善—投资消费扩张”的良性循环。

保持LPR的稳定是政策定力的体现。随着经济修复进程的推进、结构性矛盾的逐步缓解以及物价水平的合理回升,降息这一工具将在更合适的时机发挥其总量调节作用,为经济高质量发展提供精准有力的货币支撑。