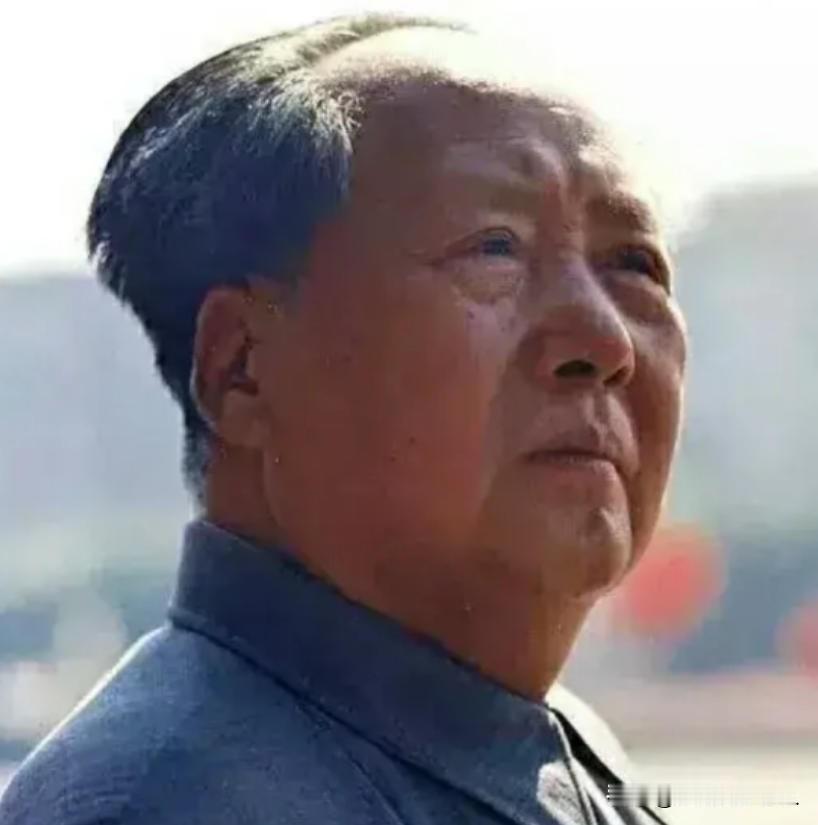

建国后,毛主席接见上海市公安局长时透露:我个人请你帮忙办件事! 1953年,许建国抵达上海,走进虹口区一栋不起眼的小洋楼,他此行并非为公务,而是带着毛主席的一份亲笔托付而来。 门打开的瞬间,贺子珍站在门口,目光扫向许建国手中的信封,她没有寒暄,只是简短询问毛主席的身体状况,许建国点头称一切安好,将信封郑重递出。 几日前,在北京中南海,毛主席在会议结束后单独留下许建国,没有铺垫,主席拿出一个牛皮信封,亲自交到许建国手中。 那不是一项公文任务,也无组织盖章,只是一句简单的请求,要他代为将这笔私人稿费送到上海,亲手交给贺子珍,毛主席明确指出这是合法收入,无需解释,无需辩解,只要完成。 许建国明白这不仅是一次普通的差事,而是毛主席以极其私人的方式表达对旧日革命伴侣的一份尊重与牵挂,从井冈山到延安,再到新中国的建立,毛与贺的关系历经跌宕。 他们的分离既有历史局势,也有个人选择,但其中情感联系始终未断,此番托付表面看是交付稿费,实则藏着数十年的沉淀与责任。 贺子珍收下信封,依旧没急着拆开,只是简短地说了一句:主席一切安好就好,她早已习惯独立生活,在上海不曾要求特别照顾,反而主动到财政系统工作。 她不愿因身份被特殊对待,事务一律按规定办理,此举也让许建国心中肃然,时光回溯至新中国初建,毛主席在一次内部会议结束后,开始着手整理个人稿费。 他没有将稿费作为收入记入家庭账户,也未用于私人消费,而是留下一部分给老家,剩下的则特意存出,打算送给贺子珍。主席身边的人都知道,他对于贺子珍的近况一直关心。 他多次打听她在上海的居住、医疗、工作情况,却从未亲自干预,也不通过组织名义干涉,所有帮助,皆以私人名义展开。 李敏成年后,毛主席始终将她教育得极为谨慎,当她提出婚事意向时,主席没有表态,而是第一时间询问贺子珍的意见。 即便两人早已分居多年,毛主席仍将贺子珍视作孩子名义上的母亲,决定前必须征得她的认可,为此,他通过工作人员向上海发出联系,请贺子珍给予书面回应。 贺子珍随后寄来照片与同意书,毛主席将其亲自附入婚姻档案之中,许建国完成任务返回北京后,向中南海简要汇报。 毛主席并未多问细节,只是淡淡点头,他没有声张,也未在公开场合提起此次托付,但这一行为被知情者默记心中,成为特殊时期少有的温情细节。 此后几年,毛主席虽无过多接触贺子珍,却仍通过各方渠道持续关注她的生活,有人曾提议公开安排贺子珍工作调动,毛主席却摇头,称她的生活已有安排,无需干涉。 贺子珍继续留在上海,过着平凡日子,她不提过去,也不渲染功绩,只专注于本职工作,严于律己,生活俭朴,与她接触过的同事多有印象,这位女红军从不要求,也从不回避责任,凡事亲力亲为。 1970年代,毛主席健康状况起伏不定,但对贺子珍的关心未曾间断,有人提议安排她北上探望,主席却未答应,他认为,时代已经更迭,各自有各自生活轨迹,强行干预并非对彼此的尊重。 毛主席去世后,贺子珍在上海接到消息,她未公开露面,也未参与北京的正式场合,只是在阳台静静听完广播,继续整理家中盆栽。 据说,当天她未与任何人交流,只是将毛主席晚年常戴的眼镜安放在床头,不再动用,晚年时,许建国的子女在整理父亲遗物时发现当年任务的记录。 日记里,许建国只写了一行:“任务已完成”,却在后页附上信封编号、邮资金额、交付地点等细节,无一遗漏,这份记录静静躺在抽屉中多年,直到被送入档案馆才被外人知晓。 毛主席与贺子珍的故事,从未在官方史书中多加渲染,但那封信、那次托付、那张照片,都见证了新中国缔造者在时代激流中保留下的情义与担当。 他们未以夫妻之名继续相守,却在国家与人民之间各自坚守,从未互相否定,也未彻底割裂,他们的关系是那个时代独有的写照。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!