1949年9月30日,毛泽东以575票当选主席,距离“满票”缺了一票,周恩来找到主席,向他汇报了这个情况,毛主席回答:“代表们有权选毛泽东,也有权不选毛泽东,缺一票就缺一票,没关系。”

1949年9月30日,北京怀仁堂内,中国人民政治协商会议第一届全体会议正式召开,新中国成立前夜,这次会议决定着国家的未来走向,核心任务之一,便是民主选举中央人民政府主席。

当时,解放军已横渡长江,国民党政权基本瓦解,全国局势逐步安定下来,新国家迫切需要建立稳固的领导核心。

尽管毛主席众望所归,是各界普遍认可的新中国首任领导人选,选举仍采取了民主投票方式,强调公平公正的原则。

在怀仁堂现场,576名代表庄重投下手中的选票,气氛既庄严又充满对国家新生的热切期盼。

最终,刘少奇宣布选举结果:毛泽东当选中央人民政府主席,获得575票,这个数字,与总代表数相比,少了一票,并非“满票”的结果,成了开国历史中一个耐人寻味的细节。

最初的报道,例如《人民日报》记者李庄的现场记录,如实刊载了575票,当时并未引起特别的关注或被视为异常。

然而,在万众一心、举国欢腾的开国氛围里,这一非全票的选举结果,后来逐渐引发了人们的好奇和疑问。

并且监票组在统计票数时,面对这一非全票的结果,曾表现出些许惊讶,并立即进行了反复核对,确保票数准确无误,票数确认无误后,监票组将结果汇报给周恩来,周恩来随即向毛主席报告了非全票当选的情况。

但出乎一些人的意料,毛主席对此表现出极大的豁达与坦然,他没有生气,反而显得非常高兴,毛主席直接表示:“代表们有权选毛泽东,也有权不选毛泽东,缺一票就缺一票,没关系。”

并且主席进一步阐释说,有人未投自己反而是“好事”,这表明对方可能对自己能力仍有保留,提醒自己需要不断学习进步,避免骄傲自满。

甚至毛主席强调,无论票投给了谁都无妨,投选他人,也说明被投者具备人格魅力,这对国家而言同样是幸运的事情。

当会代表听闻毛主席这番表态后,普遍赞叹他心胸宽广,这份胸襟,更加坚定了代表们对其领导新中国的信心。

并且毛主席的这份回应,被后人视为新中国民主政治理念的开端,展现了对不同声音的尊重和包容,他的豁达态度和对差异的包容,具备了比形式上的全票当选更大的力量和更深的意义。

那张独一无二的选票,后来确认来自著名学者张东荪,张东荪先生留着八字胡,他的人生轨迹充满复杂的矛盾,他早年留学日本,接触过社会主义思想,回国后曾创办《解放与改造》杂志,但思想上始终与马克思主义保持着距离。

在北平解放前夕,他冒着风险参与了与傅作义将军的谈判,毛主席曾称赞他“功不可没”。

而张东荪在回忆录中表明,他未投票给毛主席,是出于对真理的敬畏,并非不敬重毛主席本人,他这一票,被解读为知识分子独立思考精神的体现。

并且第一届政协会议的代表构成,本身就展示了高度的多元性,会议共有662名代表。

但共产党员约占44%,各民主党派约占30%,无党派人士约占26%,这种构成,显示了广泛的代表性,与会者年龄跨度很大,例如92岁的萨镇冰与21岁的田富达,一同议事,共商国策,代表们着装多样,有穿长袍的,也有穿西装的,共同讨论国家的重要议题。

并且会议的诸多细节,都构建了新生政权的协商特质,例如宋庆龄被安排在特别邀请人士首席,郭沫若坚持将“社会贤达”改为“无党派民主人士”。

这575票的选举结果,不只是一串数字,它是新生政权多元协商、包容差异的生动展现。

这一非全票结果,比形式上的全票更显力量,它揭示了真正的民主在于对不同意见的包容,而非整齐划一。

它改变了选举结果的单一意义,证明新中国的合法性不仅来自压倒性支持,更来自对少数意见的尊重。

这一事件,成为新中国历史基石上的一个重要细节。它表明在开国之初,有人曾通过选票守护了民主的本真。

这种对差异的包容,远比任何全票通过,都更贴近政治协商的初心,1949年10月1日,在毛主席的领导下,中华人民共和国宣告成立,向世界宣布其中央人民政府是唯一合法政府。

1949年9月30日那“一票之差”,超越了简单的选举得失,成为新中国民主进程中的一个重要瞬间。

它展现了开国领袖毛主席的远见与胸襟,也记录了知识分子的独立精神,这一历史细节提醒我们,真正的民主并非形式上的统一,而在于实质上的包容与尊重差异,这是新中国政治协商的宝贵遗产。

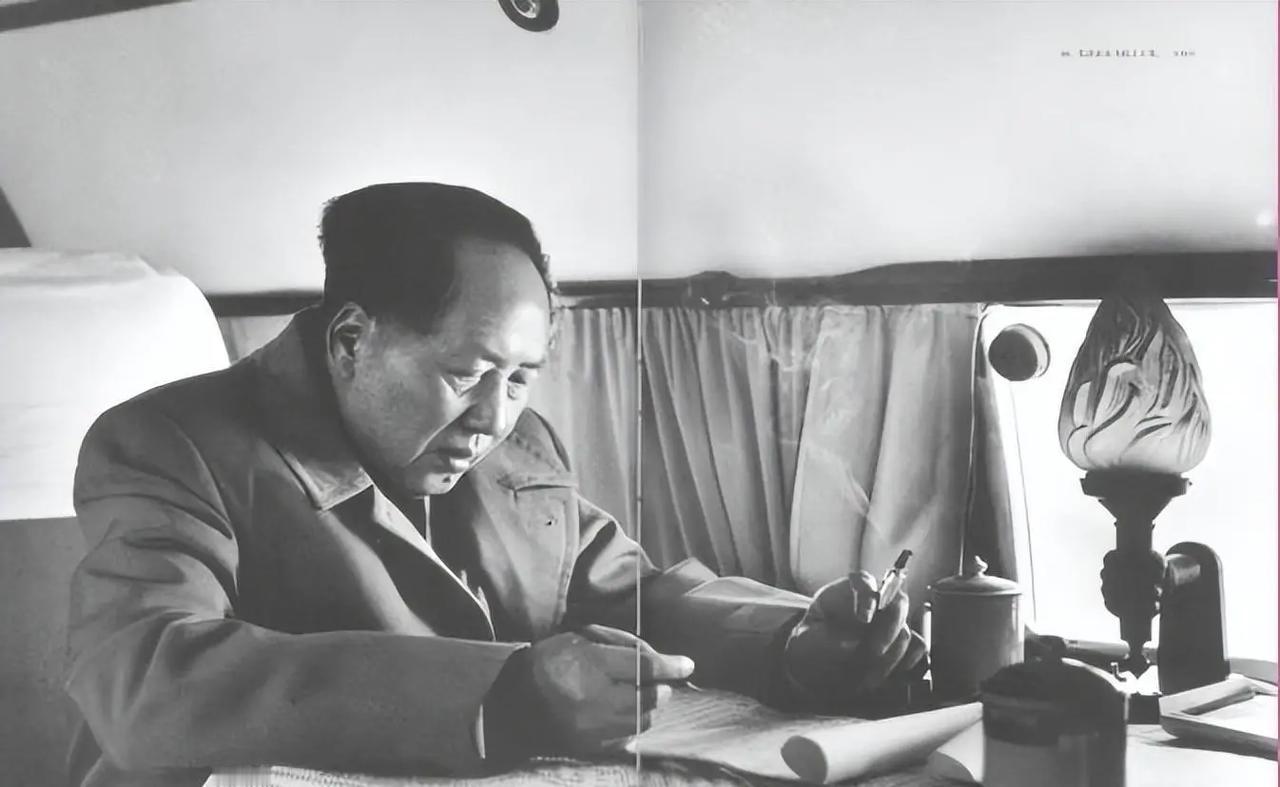

但毛主席于1976年逝世,他一生为国为民,为国家发展贡献巨大,他的功绩,值得所有国人永远铭记。

信源:人民网《愿我们不要忘记——忆父亲李庄开国报道的几个细节》 上观新闻《1949:人民政协曙光初照,各界人士定下开国大计》