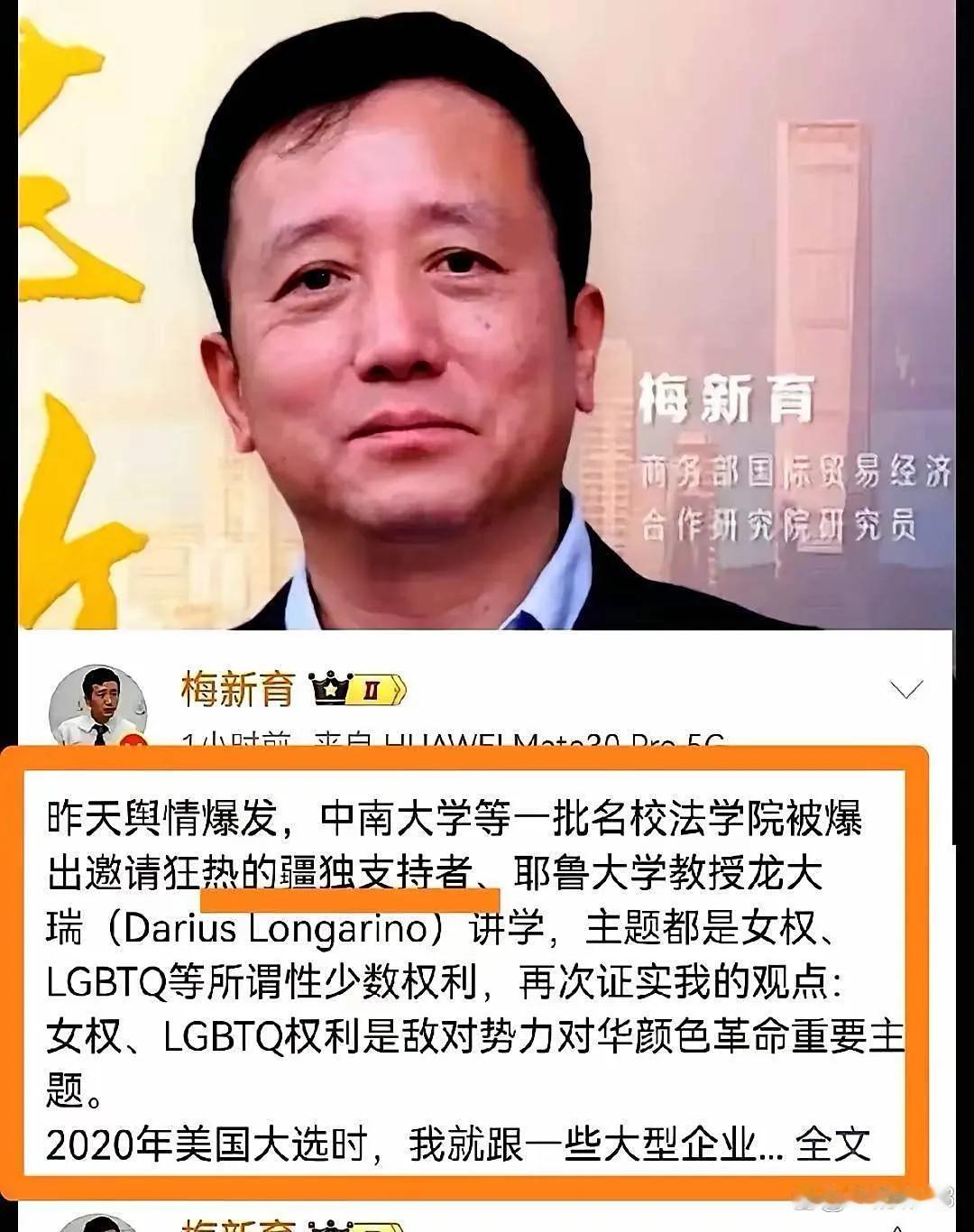

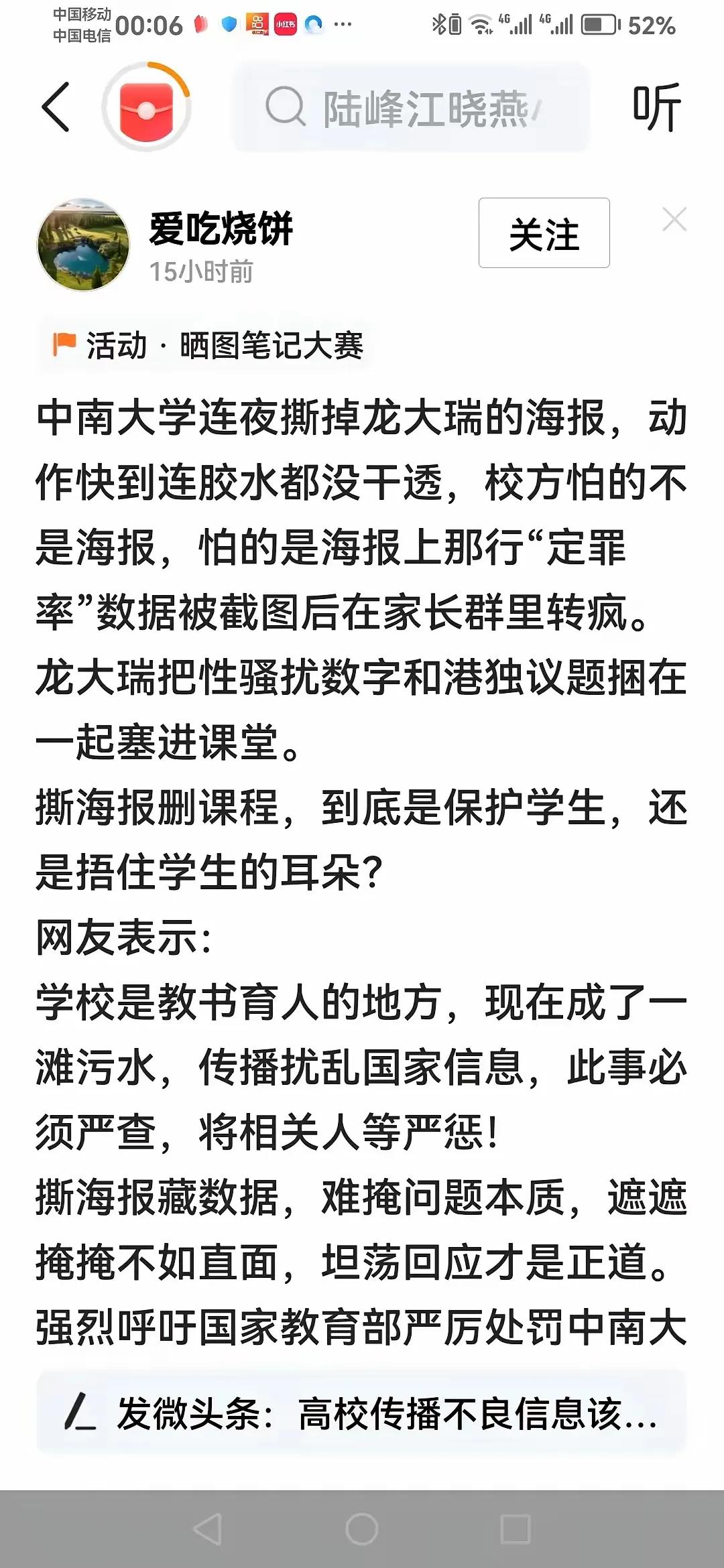

骇人听闻!高校讲座把关不能止于“连夜撕海报”!! 近日,网上看到多所高校邀请“问题专家”给学生讲座的信息非常震惊。甚至出现了中南大学“连夜撕龙大瑞海报”的窘况,表面是校方发现嘉宾敏感言论后的紧急补救,实则暴露了高校在讲座嘉宾审核环节的严重疏漏——把关前置缺位、事后应对被动,这种“亡羊补牢”式操作,不仅难以挽回公信力损伤,更折射出部分高校在防范不良信息传播上的能力短板。 高校作为知识传播与价值引领的核心场域,讲座嘉宾的选择绝非简单的学术匹配,更需兼顾其价值观与社会立场的合规性。龙大瑞社交账号中关于新疆、香港的敏感内容并非临时发布,校方却在讲座开完、问题暴露后才删稿撕海报,本质是“重流程推进、轻前置审核”的把关惰性。这种惰性背后,一是审核机制形式化,可能仅核查嘉宾学术背景,未将社交言论、公共立场纳入审核范畴;二是责任意识弱化,将“不出事”作为底线,而非主动筑牢意识形态防线,导致不良信息有了渗透校园的缝隙。 更值得警惕的是,此类疏漏并非个例。当多所高校接连出现类似问题,说明不良信息向校园传播的风险已形成共性挑战。若高校始终停留在“事后补救”的被动模式,不仅会让讲座平台沦为错误观点的传播渠道,更可能误导青年学生的价值判断——青年群体正处于价值观塑造关键期,高校若不能守住信息入口的“安全阀”,就可能让错误思潮侵蚀育人根基,这比单一事件的负面影响更为深远。 要真正筑牢高校不良信息的“防火墙”,关键在于构建“全链条前置审核”机制,而非依赖事后的“紧急公关”。其一,需明确审核标准,将嘉宾的公共立场、过往言论、社会评价与学术资质同等核查,对涉及敏感话题、立场存疑的嘉宾坚决拒之门外;其二,要压实审核责任,建立“谁邀请、谁审核、谁负责”的闭环机制,避免审核流程流于表面,杜绝“先开讲、后补审”的侥幸心理;其三,应强化动态监测,对已邀请嘉宾的社交账号、公开言论进行持续跟踪,一旦发现问题及时中止合作,将风险控制在萌芽阶段。 高校是意识形态工作的前沿阵地,守住讲座平台的“入口关”,就是守住青年学生的思想防线。“连夜撕海报”的被动补救不该成为常态,主动前置的严格审核才是根本之策。唯有将把关责任贯穿于讲座筹备的每一个环节,才能让高校真正成为传播正确价值观、抵制不良信息的“净土”,为青年成长营造健康的思想环境。

无它

[doge][doge][doge]