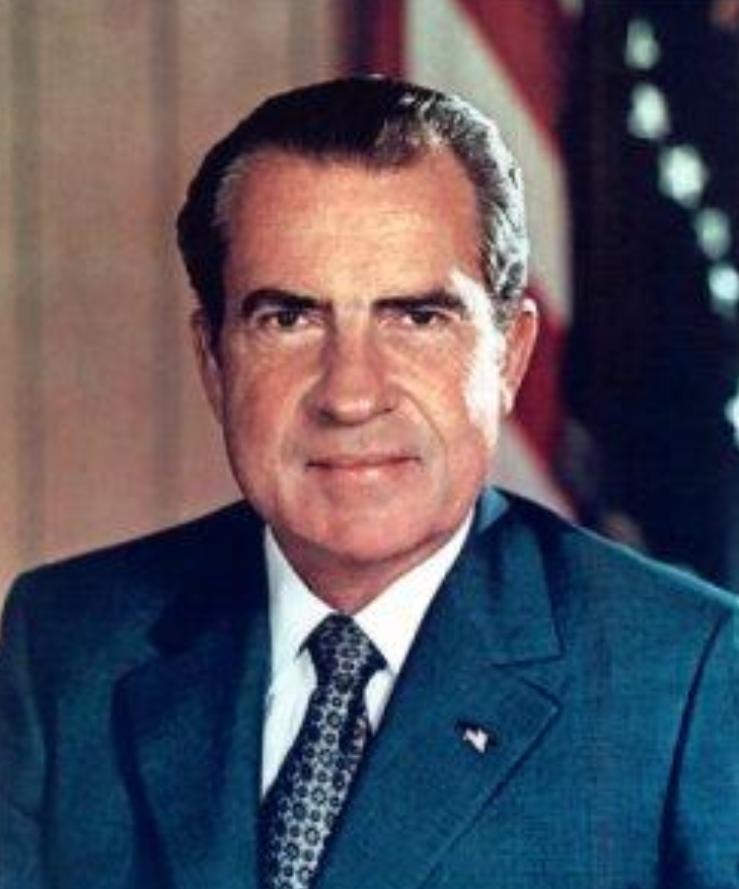

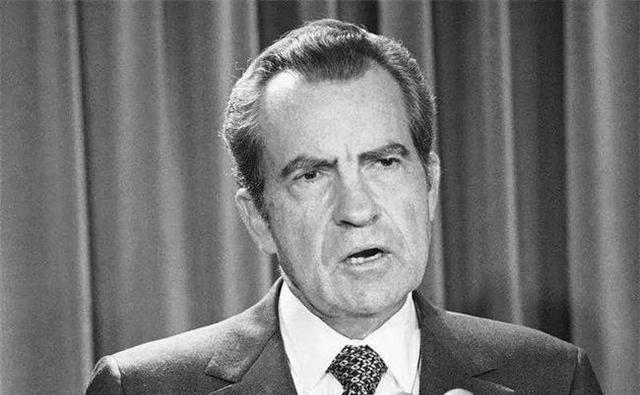

尼克松晚年坦言:他很后悔当初访问中国,尼克松为什么会这样说?在中国和美国的外交历史上,尼克松访华,是具有划时代的意义,让中国和美国之间的关系得到了进一步的加深,中美关系逐步正常化,为中美两国,为全球稳定发展,奠定了不可磨灭的贡献。但有人说,尼克松晚年,对于他访问中国,有一些后悔。这个消息不知真假,或许是尼克松,或许是当年支持尼克松访华的人,他们心中后悔又是为什么呢? 一段跨越太平洋的握手,曾被称为“改变世界的一周”。 1972年2月,时任美国总统理查德·尼克松踏上北京的土地,与毛泽东、周恩来展开历史性会谈,为持续二十多年的中美对抗画上休止符,也为之后数十年的全球战略格局埋下关键伏笔。 就是这场堪称世纪转折的外交行动,在尼克松晚年却被他本人,或至少是他身边的保守派阵营,反复拿出来“反思”——甚至“后悔”。这不是历史的反转,而是认知的错位。 从当年的战略动因来看,尼克松访华绝非一时冲动。冷战正酣,美苏对峙,越战泥潭,国内反战情绪高涨,苏联在亚洲的扩张步步紧逼。尼克松清楚,美国需要一个战略支点来撬动这盘大棋。 中国,正是那个被西方长期误读却拥有巨大潜力的东方变量。1971年,美苏展开战略武器限制谈判(SALT I),同年7月基辛格秘密访华,铺设了中美接触的跑道。 尼克松此行,既是对苏联的牵制,也是为美军从越南体面撤出寻找外交掩护。1973年巴黎协定签署,美国基本完成从越战前线的抽身,正是得益于中美关系的战略缓冲。 但问题在于,尼克松所设想的“中美苏三角平衡”,是一种以美国为主导的游戏规则。他以为,可以用有限接触换取中国的战略配合,用经济诱饵引导中国向西方靠拢,最终在体制层面发生“转变”。 这背后,是美国精英阶层对中国发展道路的系统性误判。1970年代,美国智库普遍预测,到2000年中国GDP或许只能达到日本的三分之一。 但现实却是,中国在世纪之交已全面反超日本,成为仅次于美国的全球第二大经济体。更关键的是,中国并未如美方所愿走向西式民主,而是坚定走出一条中国特色发展道路。 美国押错了赌注,却不愿承认——这才是“后悔”的真正来源。尼克松并非没有意识到这种偏差。 他在1980年出版的《真正的战争》中仍强调“共产主义扩张”的威胁,但其语言已不再是1972年时的笃定,而是多了一丝焦虑。 1994年,他在最后一次外交政策演讲中承认,“中国将成为21世纪最重要的国家之一”,但语气中夹杂的,是权力天平滑向东方的不安。 这份“后悔”,说到底,是美国对自身战略误判后果的一种焦灼投射。不是不满中美建交,而是无法接受中国没有按他们写好的剧本发展。 美方原以为,市场经济的引入必然带来体制演变,所谓“收敛理论”成了他们自欺欺人的信仰。当这种理论彻底破产,尼克松的“中国算盘”反成助推中国崛起的关键一棋,美国的焦虑感开始回潮。 事实是,美国确实从中美建交中收获颇丰。冷战胜利、技术市场扩张、美元霸权延续,这些都离不开中国的战略协作。 但他们更在意的是,中国也通过这次握手,打开了全球经济的大门,完成了从农业国到工业强国的跃迁。 1972年中美贸易额不足1亿美元,到2022年已突破7500亿美元,而美国企业对华投资平均年回报率高达12.7%。这是一场互利共赢的合作,但美国却更倾向于只记得“自己吃亏”。 美国保守派近年频频翻出尼克松“后悔论”,并非偶然。面对中国崛起带来的制度竞争压力,他们借“后悔”之口,试图掩盖一个根本事实:不是中国得势,而是美国失策。 将尼克松当年的远见扭曲为“误判”,既是对历史的逃避,也是对现实的焦虑。更深层的讽刺在于,正是尼克松开启的这扇窗,让中国得以在全球化浪潮中迅速站稳脚跟。 而如今,美国却反过来指责中国“利用开放规则”,甚至抛出“脱钩论”“新冷战”等极端话语。这种认知上的反复横跳,折射出的不是战略清晰,而是价值体系的动摇。 历史不会因为某些人的“后悔”而改写。当一个国家的崛起是建立在自身制度优势与人民奋斗基础之上的时候,无论尼克松是否后悔,那一场跨越太平洋的握手,早已成为不可逆的历史节点。 它不仅改变了中美关系,也重新定义了世界秩序的重心移动。所以,尼克松到底后悔了什么?他后悔的,不是“访华”本身,而是美国错判了中国的未来。 更准确地说,是美国不愿面对一个比他们更快适应全球化、更能驾驭新兴技术、更具制度韧性的中国。这不是遗憾,而是惶恐。而这种惶恐,无法通过“后悔”来消解。 参考资料:《52年前的今天,尼克松访华开启“破冰之旅”》——上观新闻