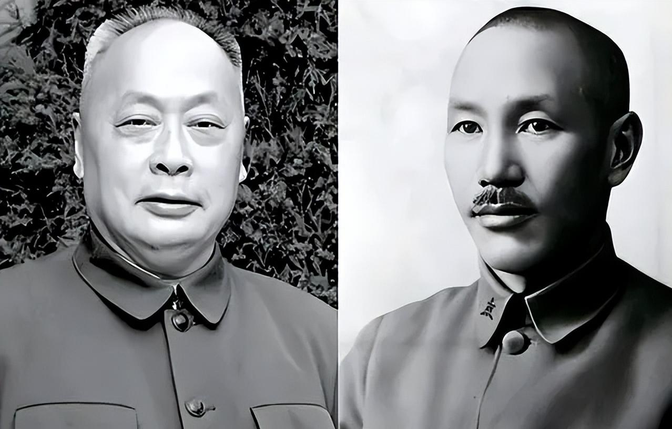

1969年,耿飚意外发现中国援阿尔巴尼亚的大量化肥被随意堆放在田间地头,任凭日晒雨淋失效;明明没有棉花却要求中国援建纺织厂,从中国进口棉花加工成布匹再返销中国牟利;并且阿方提出的军事项目数量远超其国防需求。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1909年夏天,耿飚出生在湖南醴陵的一个贫苦农家,家境清寒,七岁那年,父母带着他逃到湘南常宁水口山,那是一个矿井密布的地方,十三岁起,他钻进漆黑的矿洞推矿车,双手磨满老茧,背上永远是湿漉漉的汗水和矿渣,矿老板凶狠,工人倒下也得继续干活,这段童工岁月让他过早领教了底层的辛酸,也让他心里埋下了反抗的火种,后来他常说,正是那段日子让他懂得,只有翻身才有活路。 1925年,年仅十六岁的耿飚参与了工人罢工和农民运动,他分发传单、组织队伍,躲避巡逻的士兵,五年后,他带着七个人的小队伍投奔红军,装备简陋,但他们满腔热血,刚入伍没多久,就赶上国民党大规模“围剿”,耿飚在战斗中冲锋在前,表现出惊人的勇气,很快升任参谋长,1933年的第五次反“围剿”中,他带兵坚守阵地时中弹,子弹穿透膝盖,鲜血染红衣裤,他却被人背到安全地带后才发现受伤,伤口还没完全愈合,他就拄着拐杖重返前线,正是这种不要命的劲头,让人给他起了个外号——“耿猛子”。 新中国成立后,许多将领脱下戎装,投身建设,耿飚也被调往外交岗位,成为首批“将军大使”之一,1950年,他出任驻瑞典大使,之后又兼任丹麦、芬兰公使,对于一个习惯了战场冲杀的人来说,外交的场合完全陌生,起初,他甚至要躲在屏风后偷偷学习周恩来接待外宾的姿态和语气,渐渐地,他摸索出自己的方式,既保留军人的爽直,又学会了外交的分寸。 真正让耿飚名声大噪的,是在阿尔巴尼亚的经历,阿尔巴尼亚是最早承认新中国的欧洲国家,在中苏分裂的年代,两国关系显得格外紧密,中国在经济困难的情况下,依然向这个只有两百万人口的国家提供了大规模援助,金额累计超过百亿,这么庞大的投入,几乎相当于中国自己勒紧裤腰带把口粮分出去,然而,当耿飚抵达阿尔巴尼亚后,他看到的景象让他心里沉甸甸的:路边的电线杆是中国提供的优质钢管,农田边却堆满了暴晒雨淋的化肥,已经结块报废,更荒唐的是,当地没有棉花,却硬要中国建纺织厂,再进口棉花加工,然后把布匹卖回中国,这种“倒手生意”让耿飚看得直摇头,军事援助同样离谱,阿方的清单远远超出国防所需,甚至还夹带一些生活奢侈品。 耿飚清楚,这些援助背后是中国农民的血汗,国内刚刚走过三年困难时期,很多人吃不饱饭,而援助却被浪费在异国他乡,他意识到,如果继续这样下去,不仅会拖垮中国的经济,还会让对方形成依赖,养成伸手要东西的习惯,外交不能只看政治姿态,还要考虑可持续性,他决定把看到的一切如实报告给中央。 当时国内正处于极左思潮盛行的年代,谁要是说援助有问题,很可能被扣上“不支持国际主义”的帽子,耿飚明知风险,却依然写下长达十九页的报告,他在信中罗列了大量数据和案例:从港口生锈的钢材,到仓库里闲置的零件,再到田间化肥的损耗,他不仅指出问题,还提出建议:援助必须量力而行,应该根据对方真正需要来安排,而不是一味满足对方的要求,报告送到外交部,又转到中央,最后摆在毛泽东案头,毛看后批示:“耿飚敢讲真话,是个好大使,”这句评价为他正名,也推动了对阿政策的转向。 这件事不仅仅是一次援助纠偏,更重要的是,它为中国外交理念敲响了警钟,过去那种“立场优先”的做法,在现实中暴露出巨大缺陷,耿飚的报告让中央高层认识到,援助不是“越多越好”,外交也不能只靠口号,此后,中国逐渐调整对欧洲的策略,从单一依赖阿尔巴尼亚,转向与更多国家建立正常关系,1970年代初,意大利、德国、英国等相继与中国建交,这些突破与耿飚当年的直言不讳不无关系。 耿飚的“敢讲真话”并不是孤立的个案,而是新中国早期外交官群体的一个鲜明特点,陈毅在记者会上说出“要打多久就打多久”的硬话,章汉夫在日内瓦会议上用国际法条款捍卫中国的领海权,程涛在摩洛哥面对刁难时用朴实的语言化解质疑,这些人有一个共同点:不绕弯子,不粉饰矛盾,而是用事实和逻辑为国家争取尊严,耿飚的特别之处在于,他把战场上的直率和外交中的实事求是结合起来,把“真话”变成推动政策改变的力量。 信息来源:耿飚的一封信改变“一边倒”的外交方针——中红网