受胡雷资助女孩去世为何牵动人心

笔者之所以痛彻心扉,是因为在这件事里同时看到了:

底层互助的暖,

向上通道的难,

家庭教育的痛,

行善者的无力,

以及自己曾经的感动与期望。

1. “弱者相恤”的极致反差

胡雷自己是靠拾荒维生、双腿残疾的“跪行巨人”,却十几年如一日把微薄收入捐给贫困孩子。女孩第一次见到这位“幕后恩人”时,本能地把学校发的牛奶递给他、替他插上吸管;得知真相后又泪流满面。这种“弱者最懂弱者苦”的双向奔赴,本身就极具穿透力。当悲剧发生,人们首先被撕开的,是这段美好连结的猝然断裂。

2. 对“寒门能否再出贵子”的集体焦虑

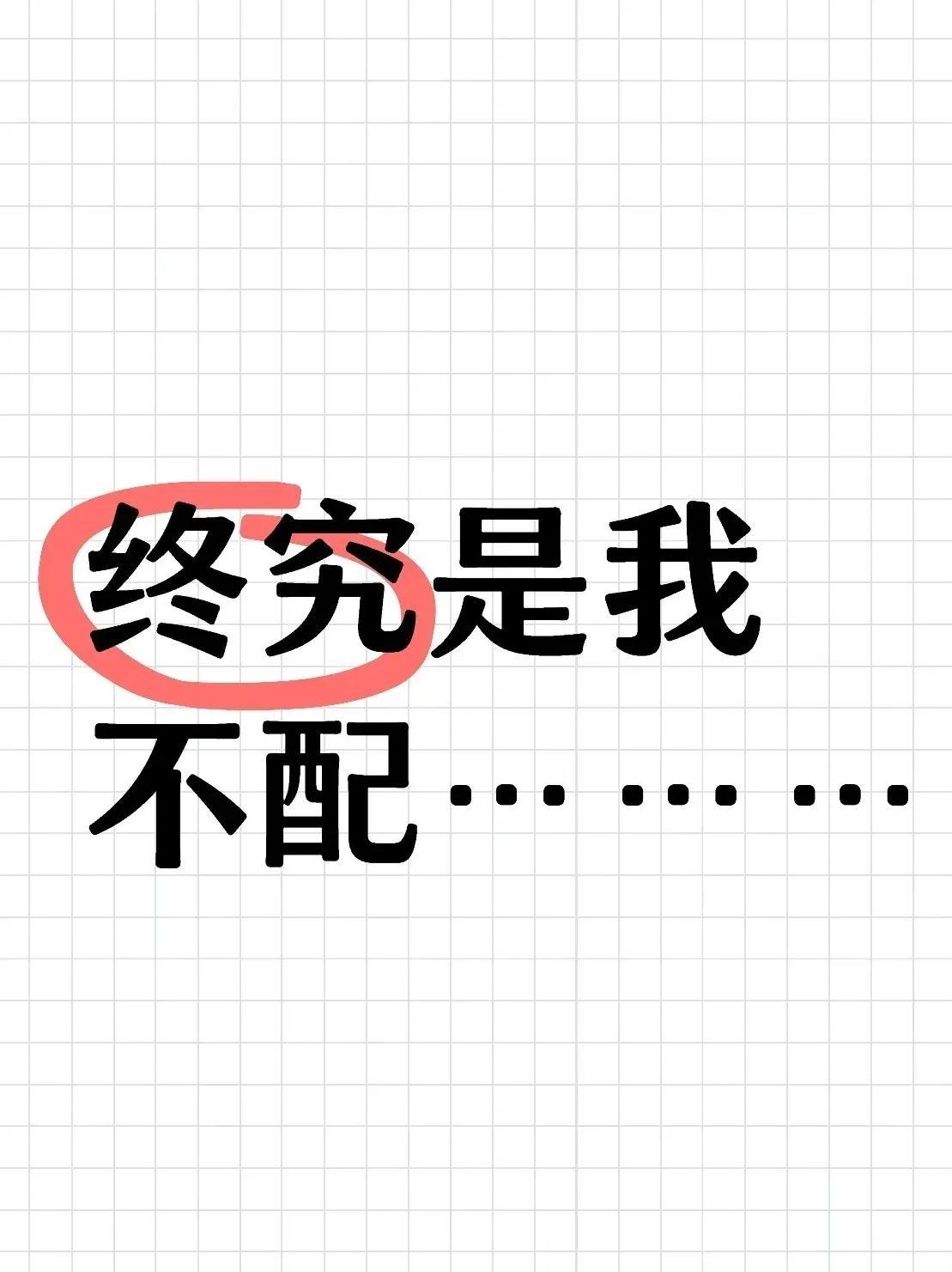

女孩父母离异、母亲失联,父亲常年在外,她跟爷爷奶奶和众多兄弟姐妹挤在一起。在大众潜意识里,她承载了“知识改变命运”的象征——如果连这样努力、这样被大爱托举的孩子都无法走出困境,寒门上升的通道究竟还有多窄?她的离去像是一记闷棍,打痛了所有仍相信“读书可以改命”的人。

3. 家庭内部冲突与青少年心理危机的再警示

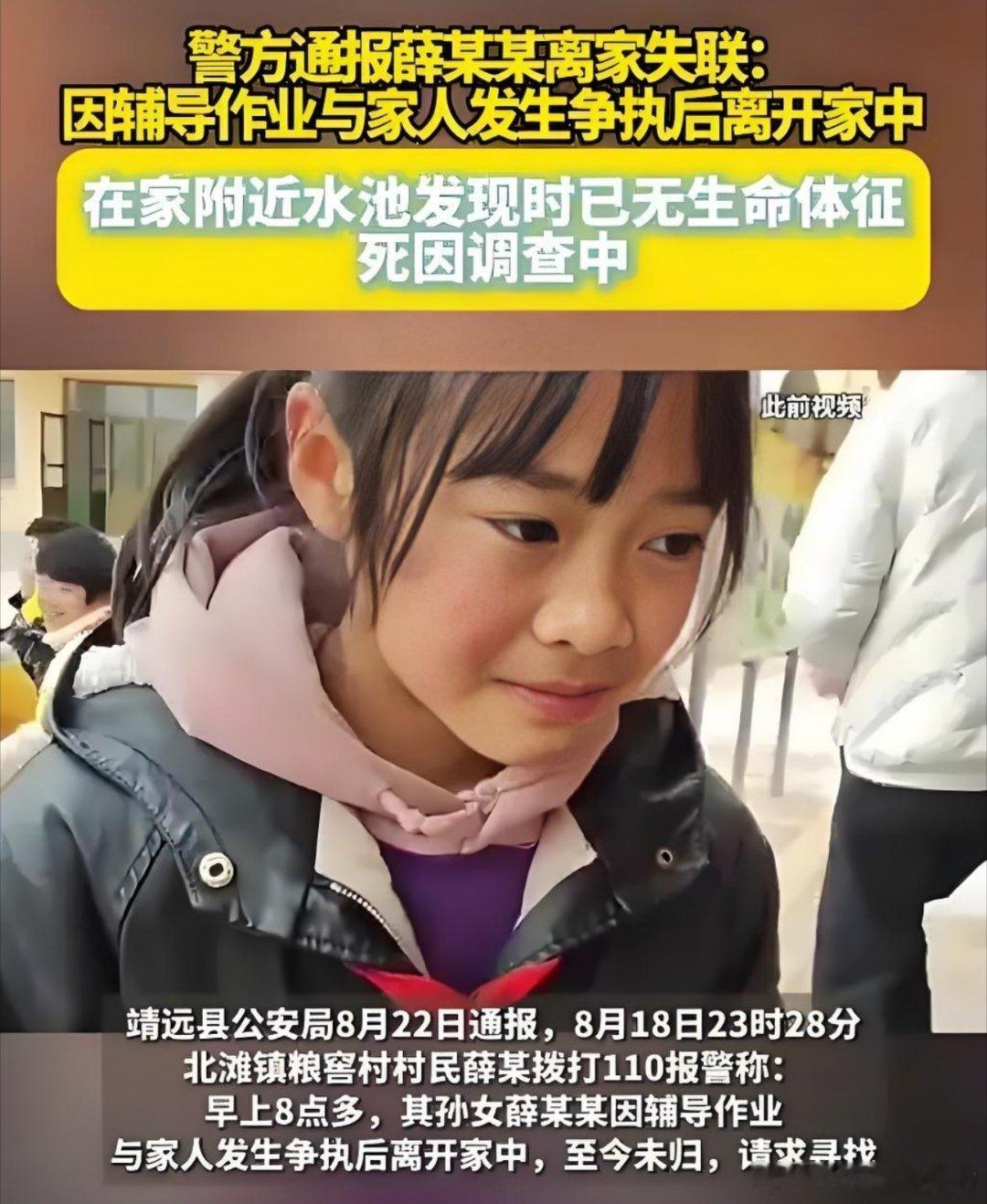

警方通报显示,女孩因“辅导作业与家人发生争执后离家出走”,48小时后在水池中被发现。无论最终定性为意外还是轻生,这一幕都把“中国式家庭作业战争”“隔代养育沟通困境”“青春期心理求助无门”的老问题再次推上热搜。人们在她身上看到自己、看到自家孩子,因而格外心有戚戚。

4. 胡雷半年内连失两名学生的“二次暴击”

胡雷在视频里哽咽:“半年里已经走了两个学生,我真的想不通”。对公众而言,一个行善者越是“燃烧自己”,他的苦难越容易被放大。大家不仅为女孩惋惜,也为胡雷心疼——如果连这样纯粹的好人都无法护住孩子,善意是否终究敌不过命运?

5. 网络记忆被重新激活

两年前那段“女孩给胡雷递牛奶”的视频曾刷屏,网友对女孩的笑容、冻疮的小手、胡雷的跪行背影记忆犹新。当噩耗传来,旧视频被反复转发,时间被压缩,情感被叠加,形成了强烈的“回忆杀”效应,舆情迅速升温。