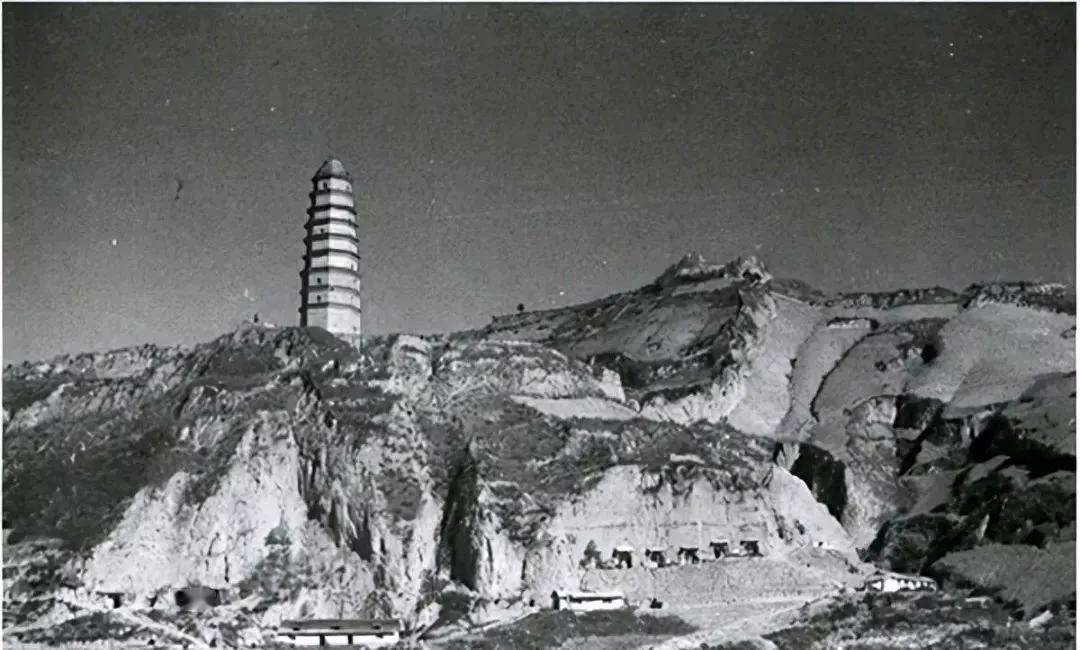

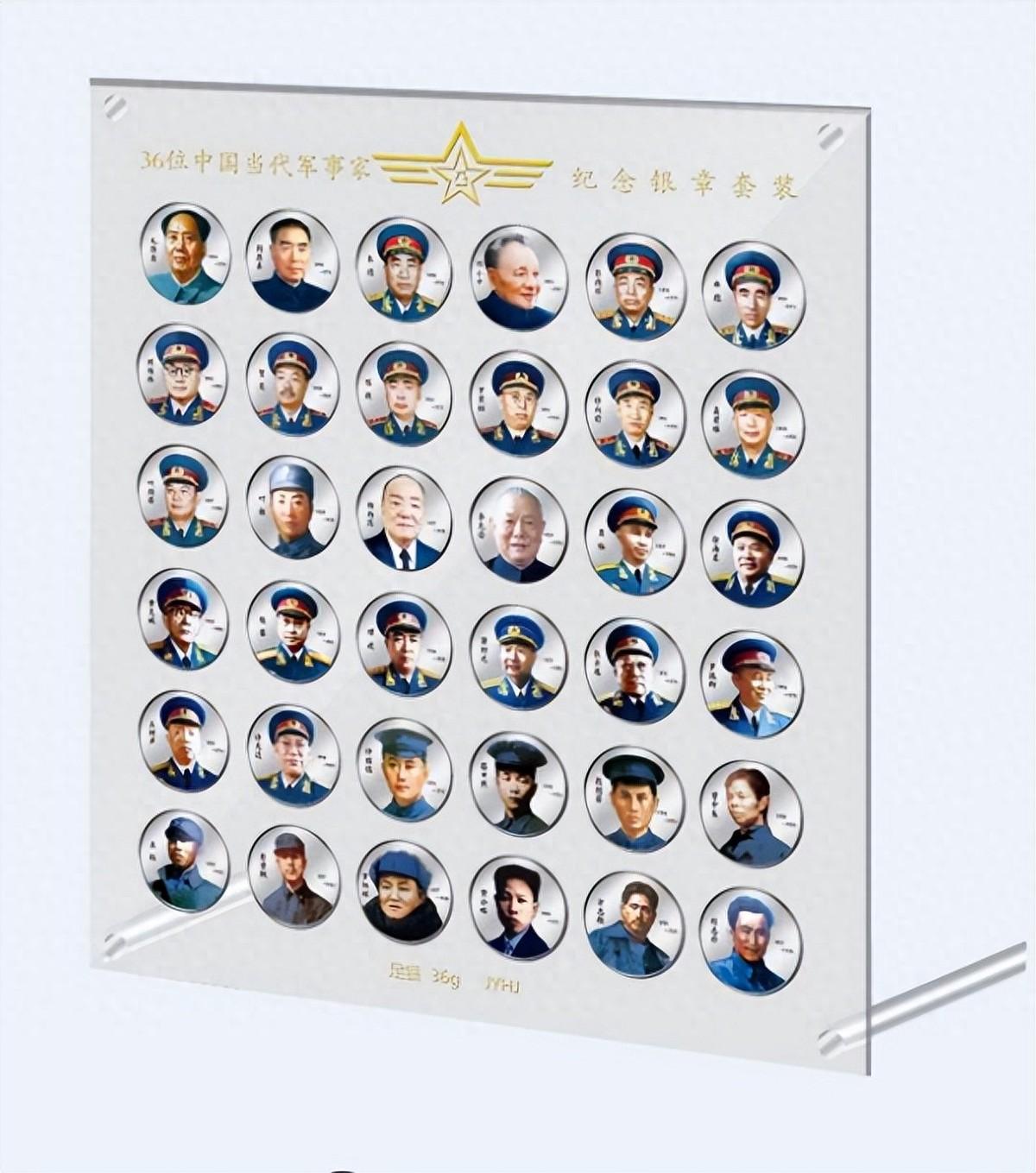

延安时期,军队官兵间津贴差距极小:士兵每月1元,连级干部2元,即便是毛泽东等领导人,每月也仅5元(后因边区经济困难统一停发)。在伙食、服装等基本供给上,更是实现了完全一致——领导干部无特殊供给,与士兵一同吃小米饭、住土窑洞,物质层面的“差别”被压缩到最低。 高级干部带头践行平民化作风:朱德与士兵一同开荒种菜,周恩来参与纺线劳动,“高级干部配备警卫随从”的现象极为少见。这种“官兵同劳动、共生活”的模式,并非形式上的作秀,而是从日常细节中削弱了等级差异,让“平等”从口号落地为可感的实践。 连队普遍设立士兵委员会,这一组织赋予士兵实实在在的权利:对军官拥有监督权、批评权,也参与连队生活管理;军官的任命需经过士兵评议,军事决策中还会召开“诸葛亮会”,鼓励士兵参与讨论、建言献策。这彻底打破了传统军队中“绝对服从”的单向关系,让士兵从“被动执行者”变为“主动参与者”。 军队中摒弃了“长官”“部下”这类带有等级色彩的称谓,全员互称“同志”,仅从称谓上便消弭了身份隔阂。更重要的是,官兵的政治权利完全平等:士兵可申请入党、参与边区政权选举,工农出身的普通士兵与干部在政治参与上享有同等机会,“政治身份”不再因职务高低而有别。 抗日军政大学(抗大)是平等教育的典型代表。它面向各阶层开放,工人、农民、知识分子得以同堂学习;课程由毛泽东、周恩来等领导人亲自讲授,无论学员出身如何,都能接触到同等质量的教育资源,教育机会不存在等级壁垒。1938年,抗大在校生已超1.5万人,成为汇聚进步力量的重要平台。 除了抗大这类专业院校,军队与边区还通过“识字班”“夜校”等形式,推动官兵共同扫盲,让知识传播跳出“精英圈”。1938年5-8月,仅西安办事处就向延安输送2288名知识青年,其中多数进入抗大,且与工农学员混合编组,不同背景的学员在学习中相互融合。 1937年,毛泽东提出“官兵一致、军民一致、瓦解敌军”的政治工作原则,“官兵一致”被明确为军队建设的纲领,从制度层面为平等实践提供了指导,让平等不再是零散的“作风要求”,而成为需系统落实的“建设目标”。 1941年边区遭遇经济封锁后,“大生产运动”全面展开,官兵共同参与生产——干部与士兵需开垦同等面积的荒地,大家同吃同住同劳动,物资匮乏的困境反而成了消弭地位差异的“催化剂”,平等在“共克时艰”中被进一步深化。 延安时期的官兵平等实践,虽受战时资源匮乏等现实条件限制,却通过制度设计将平等理念转化为了这一实践最直接的作用是凝聚了军队战斗力——官兵心往一处想、劲往一处使,军队的凝聚力与向心力显著增强。同时,平等的氛围也吸引了全国进步青年奔赴延安,仅抗大便成为进步青年的“向往之地”,为革命事业储备了大量人才。更重要的是,它塑造了中共“人民军队”的意识形态基础,让“军队不是特权机构,官兵都是革命同志”的认知深入人心。 当然,这一实践也存在时代局限:平等更多集中于基层官兵之间,指挥层级为保障作战效率,仍需保留必要的权威;且物资匮乏下的“平均主义”难以长期维持,1942年后,随着边区经济与军队建设的发展,部分制度也逐步进行了调整。