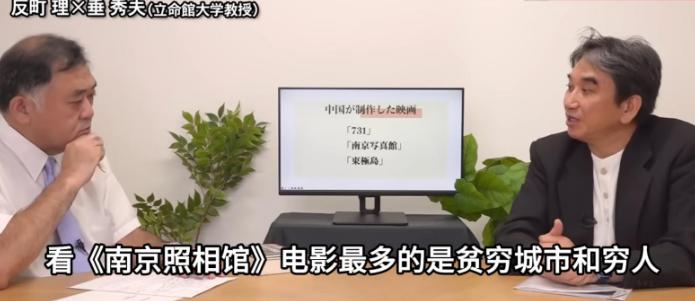

[中国赞]不演了!日本前驻华大使电视台发言:看《照相馆》的都是中国穷人,有钱人不看,因为他们有正确的历史观,“愚民政策”骗不到他们,而且这部电影根本是虚构的,不是真实历史。日本电视台更带头嘲讽:中国有钱人家带孩子去日本旅游,穷人家带孩子看抗日电影,垂秀夫这番话,称得上一句无耻! (信源:网易——不演了!日本前驻华大使电视台发言:看《照相馆》的都是中国穷人) 一部名为《南京照相馆》的电影,在收获了26.95亿人民币的惊人票房后,竟成为一面镜子,照出了一场围绕历史真相的跨国舆论攻防。这场攻防战的参与者,从官方机构到前外交官,再到隐匿在网络深处的匿名水军,构成了一条清晰可见的抹黑链条。 尤其引人注目的是前日本驻华大使垂秀夫的公开言论。这位在中国任职三十多年的资深外交官,在日本的电视节目上,对这部电影表现出近乎“恨之入骨”的反对。 他断言中国的历史教育“虚构不实”,并坚称影片中日军摔死婴儿的情节“不可能发生”,试图全盘否定那段惨痛的历史。 他发言后嘴角的轻蔑微笑,与他曾“友好使者”身份反差巨大。其在公开场合的激烈表态并非孤立事件,与电影上映时国内社交媒体上有偿抹黑惊人重叠。 水军们打着“历史虚无主义”的旗号,质疑日军的身高、歪曲“亲善照”的背景,甚至引导性地讨论电影是否适合儿童观看,其目的直指影响影片的票房与口碑。 而这也清晰的表明了有人不想让这些影片被展露出来,也不想这些历史被人们看到。她们想要将这段历史彻底的抹除。 垂秀夫的言论,无意中为这条隐秘的攻击链进行了“验明正身”。从日本驻上海领事馆发布警告,称影片可能激化“反日情绪”的官方施压,到前大使的公开抨击,再到对导演申奥进行P图人身攻击的网络暴力,一个有组织、有分工的协同行动路径被完整地勾勒了出来。 在这场攻防战中,数据被扭曲成一件极具杀伤力的武器,其目标不仅仅是抹杀历史,更是为了撕裂当下的社会。 垂秀夫在节目中抛出了一组精心伪造的票房数据,声称观看这部电影的观众,来自超一线城市的仅占11%,而四线及以下城市却占了40%。 基于这组虚假数据,他得出了一个恶毒的结论,将电影的观众污名化为“贫困城市的穷人”,是“愚民政策”的产物。这个谎言的设计极为阴险,它试图强行将对历史真相的认同,与社会经济地位划上等号,营造出一种“相信历史是愚昧和贫穷的象征”的叙事。 然而,真实的数据恰恰相反。像是上海北京这些一线城市才是票房的主要来源。谎言在事实面前不堪一击,但其背后的险恶用心却暴露无遗。攻击者试图通过制造阶层对立来瓦解社会共识,将一场关于民族记忆的严肃讨论,扭曲为一场关于身份和偏见的内部纷争。 这场舆论战的激烈程度,远远超出了对一部文艺作品的正常批评范畴。之所以会引发如此强烈的反应,根本原因在于攻击者们所感到的深层恐惧。他们害怕的并非电影本身,而是电影所唤醒的,那份正在代际传承的民族集体记忆。 《南京照相馆》的成功,不仅在于它吸引了7617万人次走进影院。更重要的意义在于,他对于年轻的新一代的深刻影响。制作团队对细节的极致追求,例如复刻南京城墙上刻着姓名的砖块和弹孔,以及片中均有历史原型的照片,都让这段历史变得真实可感。 这种记忆的固化,恰恰触动了历史修正主义者最敏感的神经。他们恐惧的,正是这种由影像艺术催生的、难以被篡改的集体情感和历史认知。因此,他们的攻击从艺术层面,延伸到历史层面,最终指向了观众群体本身。 然而,这部电影主旨并非煽动仇恨,片尾字幕写着“铭记历史,吾辈自强”,它要构建面向未来的民族韧性。围绕电影的激烈攻防,反而证明了影像的力量,也提醒着人们捍卫历史真相任务艰巨。当有人想让你忘记时,记住就是最有力的反抗。