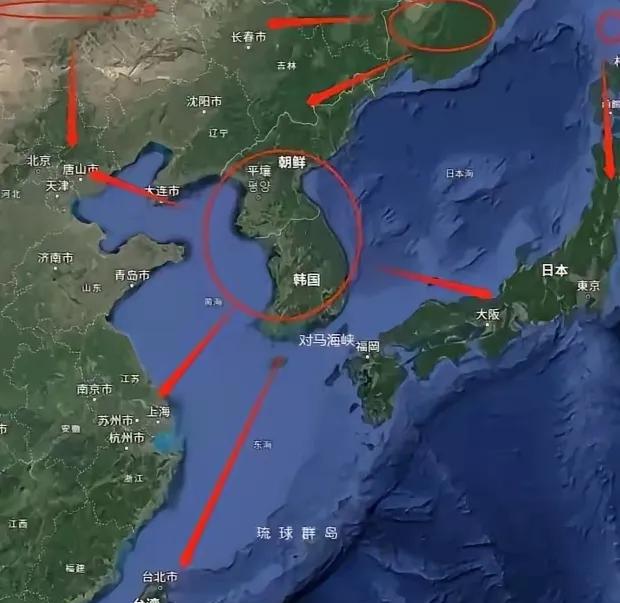

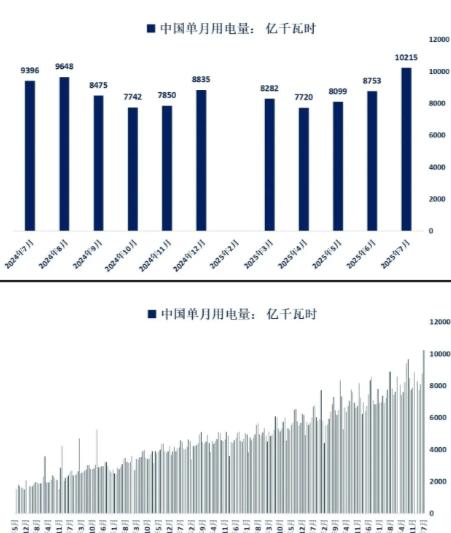

“不卖中国,还不能卖别人?全世界就中国吃菜籽油?”就在中国宣布对加拿大油菜籽征收75.8%的反倾销保证金后,不少键盘经济学家立马跳出来指点江山。 “加拿大油菜籽还卖得出去吗?”这个问题,在2025年8月中旬之后,忽然成为国际农产品市场的灵魂拷问。 8月15日,中国商务部发布公告,决定对原产于加拿大的进口油菜籽征收高达75.8%的反倾销保证金。 几乎在当天,加拿大最大油籽出口商协会公开表示“震惊与失望”,而社交网络上更是炸开了锅,有人质问“中国是不是在搞贸易霸凌”,也有声音反问,“不卖给中国,就能卖给谁?” 一场贸易摩擦,引发了全球农产品产业链的系统性震荡。这不是一次简单的关税调整,而是一场关于市场依赖、供应链主导权与国家战略安全的深度博弈。 背后,是加拿大一以贯之的政治投机与中国渐进有序的反制逻辑交锋。菜籽油,这个看似不起眼的商品,突然成为国际政治经济中的关键变量。中国市场的“不可替代性”,不是说说而已。 2024年,中国全年消费超过2000万吨油菜籽,占全球总量的33%,这不只是全球第一,更是欧盟、印度、日本三大市场的总和。 对加拿大而言,中国不仅是“一个客户”,而是“那个客户”——其出口的67%油菜籽流向中国,折合约500万吨,占加农业GDP的18%。这是血肉相连的经济命脉,不是哪个市场想替就能替的。 而这条供应链的绑定程度之深,也远非“换个买家”那么简单。加拿大油菜籽大多采用180公斤大袋包装,这种规格是为中国港口和国内压榨厂量身定制的。 榨油厂设备按照中国菜籽含油率47%的标准调校,一旦转向欧盟市场,不仅包装全部作废,设备也需重大改造,预计成本高达10亿加元。 所谓“再找市场”,听起来轻巧,做起来就是一场系统性大修。而现实是修不起,也等不起。 截至8月,加拿大小麦主产区萨斯喀彻温省已有超300万吨油菜籽堆放露天,霉变风险飙升,农业贷款违约率已高达37%。三大压榨厂被迫裁员800人,产能利用率从去年的78%跌至45%。 资本市场也没给情面,加农业类股一天内蒸发23亿加元,银行对农业信贷全面收紧,贷款利率上调2.5个百分点。这不只是经济冲击,更是一次政治误判的代价。 2024年,加拿大在美国主导下对中国产电动汽车征收100%关税,还取消了特斯拉进口配额限制,颇有“忠诚表态”的意味。 可讽刺的是,加方显然以为中国不会动真格,理由居然是“我们之前批评过香港,也没见中国报复”。 这种对中国反制节奏的误读,是典型的短视——中国不是没有回应,而是选择了在更具杀伤力的节点动手。而这次所谓“报复”,恰恰是一次完全合规的法律行动。 中国的反倾销调查按WTO规则进行,问卷以英法双语发出,程序合规、证据扎实。最终决定以保证金形式执行,“多退少补”留出谈判空间,既有力度,又不封死转圜余地。 这不是情绪化的打击,而是理性克制的反制。更重要的是,中国并没有让自己陷入“断粮”风险。 反制前夕,中国已布局多元化采购网络——来自俄罗斯、澳大利亚、哈萨克斯坦的油菜籽年增量超过90万吨,运输周期分别是陆运15天、海运18天和中欧班列22天,成本虽有上浮,但完全可控。 同时,中国释放50万吨油菜籽油储备,市场价格稳定如常,南方冬油菜扩种30%,含油率突破43%。这是一场有备而来的精准施策,不是赌气,而是布局。 反观加拿大,萨省农民被迫转种小麦,导致国际麦价在一个月内下跌9%,出口利润反而大幅缩水,引发连锁反应。农业专家预判,加拿大想要在短期内重构出口市场,至少需要3至5年时间。 而在这期间,中国的进口结构已基本完成调整。印度曾花三年重返大米市场,如今轮到加拿大体会“失去容易,重来太难”。这场博弈的本质,是全球产业链治理权的再平衡。 过去很多国家习惯于“你依赖我,所以我说了算”,而中国通过这一事件,用硬数据和成熟机制反问世界:“依赖的,到底是谁?” 在新的全球农产品安全观下,“三三制”正成为共识——单一市场占比不超过30%,运输通道不低于三条,替代来源不少于三国。这一原则,正是中国供应链战略的核心。 目前,中国菜籽油自给率已达82%,其余部分由八个国家分散供应,远离任何一国可控风险。 有人说,贸易就是互利互惠,但当互惠变成“你必须接受我的政治立场”,那就不再是贸易,而是勒索。而中国这次的回应,是一次关于规则的宣示——不拒绝合作,但也不会接受绑架。 “不卖中国,还不能卖别人?”这句话的背后,是对现实的无知,也是对自身的高估。世界很大,但不是每个市场都能装得下你的产品,也不是每个国家都愿意为你的政治投机买单。 加拿大的油菜籽出不了中国港口,问题不在中国,而在加拿大自己。