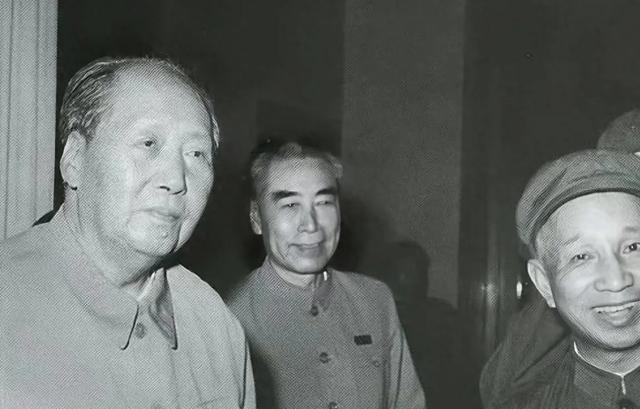

84年粟裕病逝,4位首长站在遗体旁送最后一程,留下1张珍贵的合影 1984年2月6日清晨,北京的一间暗房里亮着微弱的红灯,一卷刚刚显影完成的胶片被技术员小心地挂起。画面里,四位头发花白的老首长围在一具覆盖八一军旗的遗体旁,神情凝重。负责洗片的摄影兵低声嘟囔:“这张可得好好收,日后都是史料。”他不知道的是,胶片的主人昨晚守通宵,只为抢下粟裕大将的最后影像。 往前倒两天,2月4日晚,北京医院二层的病房灯光彻夜未熄。粟裕呼吸急促,心电监护时而拉长尖锐的线条。妻子楚青俯在床边,轻轻喊:“老粟,你要挺住。”粟裕微微抬眼,嘴唇几乎不动地挤出一句:“别折腾,简单点。”此时医护与身边工作人员都明白,他指的是身后事。凌晨一点,军委总值班室接到病危通知,电话另一头的杨得志沉默半晌,只说了俩字:“我来。” 杨得志赶到病房,隔着氧气罩喊了声“老乡”。这位湖南伢子与粟裕谈不上日夜相处,却因多年并肩指挥而胜似兄弟。粟裕费力抬手,指了指床侧的文件袋——里面是他多年积攒的战例整理稿,他想让总参保存。杨得志郑重点头,悄声保证:“放心。” 2月5日午后,粟裕的心跳停在14时06分。消息传至西山作战室,几位老首长不约而同放下手中文件:杨尚昆紧急安排专机返京;余秋里在总政会议间隙拿起大衣就走;张爱萍听闻后半天不说话,只让司机把车开快一点。大家知道,粟裕生前多次叮嘱“丧事从简”,但对战友而言,道义这关过不去,他们非来送行不可。 守灵室布置得极其朴素,没有花圈海洋,也没有长队吊唁。遗体前仅摆一束丁香,淡香掩不住消毒水味。张爱萍掀开覆盖遗体的空气毯,整理军装时手微微颤。他曾说“我俩在华东并肩打过的仗,可以写出一部书”,此刻却一句话也挤不出。摄影兵按下快门的瞬间,四位首长正好定格——左起杨尚昆、余秋里,右起张爱萍、杨得志,全部垂首凝望,眼眶微红。 如果倒回到1946年的宿北突围,人们就能读懂合影里那份复杂情感。宿北战场,粟裕顶着三倍敌军火力背水一战,用“以弱胜强”定型了解放战争初期的打法;那一仗,总前委给前线发去嘉奖令,电文正是杨尚昆起草。而在皖南,余秋里失去左臂后退到后方,当他听说粟裕又拿下一座重镇,打趣道“我这条胳膊值了”。战场的硝烟把他们联系得牢不可破。 有意思的是,四位送行者中,只有张爱萍长期在粟裕身边工作。他俩在总参谋部搭档几年,把军委一系列大规模兵棋推演做得有声有色。张爱萍常回忆:“老粟讲话不多,十句话里有五句是部署,有三句是提醒,剩下两句是自嘲。”这样的战友,谁不敬佩? 病榻上的粟裕仍惦记节约开支,他把一切繁文缛节都视为累赘。遗憾的是,他终究没拗过组织。2月9日,八宝山革命公墓举行了极简的骨灰安放仪式,没有哀乐,没有长篇悼词,只有军号一声长鸣。现场不到五十人,却涵盖了新中国军事史上最具分量的一批老兵。骨灰盒入土那刻,杨得志脱帽,轻声说了句:“老乡,前面没有枪林弹雨,放心走。” 值得一提的是,照片底片随后被送进总参档案馆,按机密级别封存多年,现在已成研究粟裕生平的第一手材料。画面凝固的,并非简单的离别,而是那个时代将星们之间的信任与托付。四位首长里,两人同粟裕相识甚浅,两人亲如手足,却都站在同一排——这正说明,在生死、功过面前,他们代表的不是个人情谊,而是对一位杰出统帅的专业敬意。 今天读粟裕留下的九条作战原则,人们依旧能感受到那股理性锋芒:敌我态势判断、火力集中使用、梯次进攻节奏……在战例讲解会上,年轻军官常惊呼:“像极了现代联合作战。”当年那位请求请教兵法的军史编者早已退休,他回忆床边访谈时仍感叹:“老将军头脑清晰得像刚出校门的学生,一条条讲得透彻。” 粟裕没给后人留下华丽遗嘱,只有两句简单嘱托:认真打仗,减少牺牲。四十年过去,合影中四位送行者也已先后离世,照片却静静提醒后人:真正的军人荣耀,从来不在勋章的金色,而在战友送别时那一声沉默的敬礼。