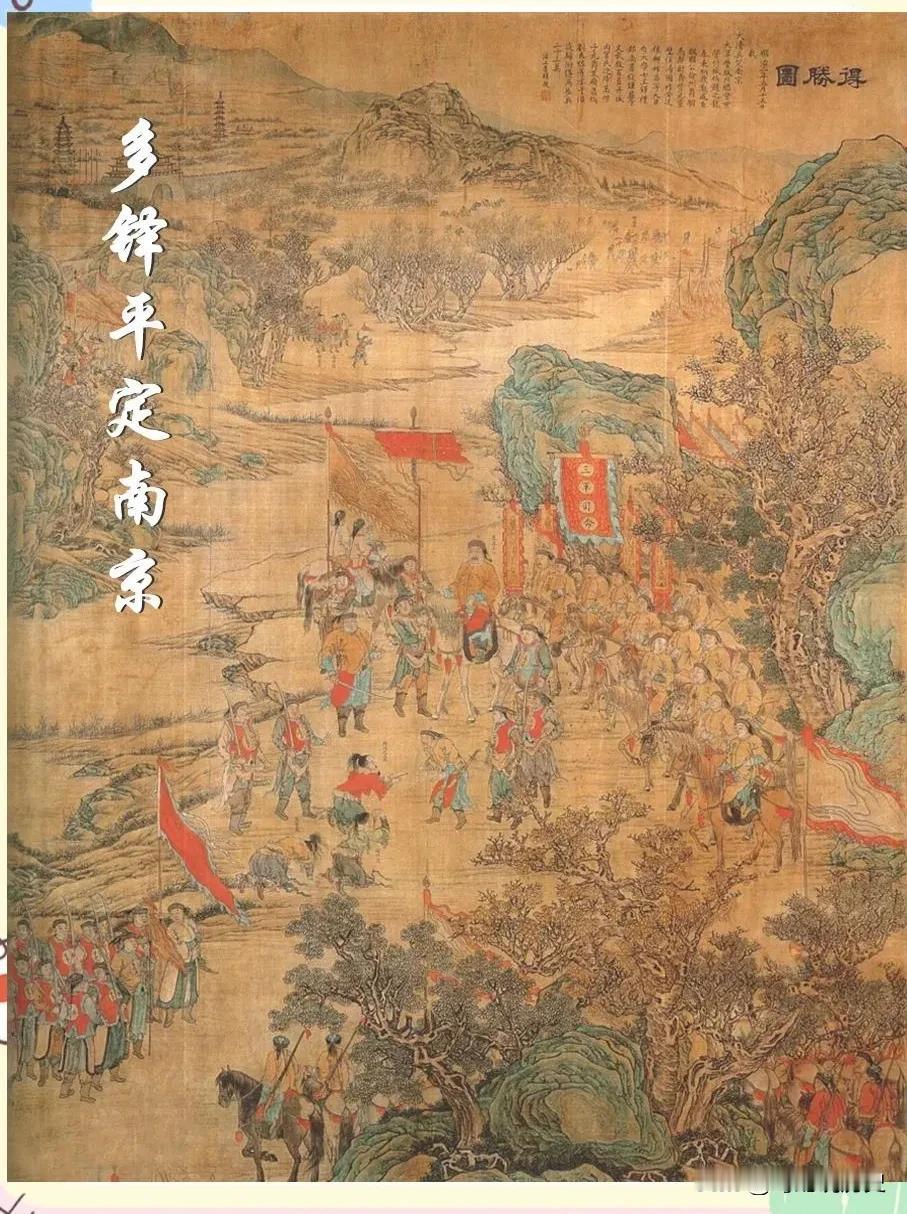

据不完全统计,多铎才是中国历史上真正的“第一屠夫”,在他短暂的军事生涯中,直接或间接造成了至少一百万人的死亡。这个数字远远超过了白起。多铎是清初摄政王多尔衮的同母弟,生于清太祖努尔哈赤晚年,自幼随军征战,十七岁即封豫亲王,成为清军入关前后最年轻也最骁勇的统帅之一。然而,与其军事才能相伴的,是他近乎冷酷的杀戮行为,尤其在平定江南的过程中,其部队所实施的系统性屠杀,成为中国历史上极为惨痛的一页。 多铎的屠城行为并非孤立发生,而是与明清鼎革之际的特殊历史背景紧密相关。1644年清军入关后,虽迅速占领北京,但南方抵抗力量依然强大。南明政权及各路义军据守江南,使得清军南下进程屡受阻挠。多铎作为南路清军主帅,在攻占扬州、嘉定、江阴等地的过程中,遭遇了顽强抵抗。这种抵抗激怒了多铎,也促使他采取了极端手段以震慑反抗势力。历史学者普遍认为,多铎的屠杀政策既有军事威慑的考虑,也受到清初“以剿为主”的战略思想影响,即通过极端暴力快速瓦解汉人的抵抗意志。 1645年发生的“扬州十日”是多铎生涯中最具争议的事件。当年四月,多铎率军包围扬州,南明督师史可法率军民死守孤城。城破后,清军下令屠城,持续十日的杀戮导致逾八十万人死亡,整座城市化为废墟。这一数字虽存争议,但主流史料如《扬州十日记》《明季南略》等均详细记录了当时的惨状:街道尸积如山,运河染为赤色,幸存者寥寥。屠杀不仅针对士兵,更多是无辜平民,妇女儿童亦未能幸免。这一事件成为江南地区恐怖统治的开端,也彻底击碎了南明在江北的防御体系。 紧随其后的是“嘉定三屠”。嘉定百姓因反抗清廷“剃发令”而起义,多铎派兵镇压,在三个月内三次屠城,死亡人数估计超过十万。屠杀之残酷,甚至引发了部分清军将领的不安。据《嘉定乙酉纪事》记载,有清军下级军官私下叹道:“戮民以逞,岂王者之师耶?”但多铎始终认为,只有极端暴力才能彻底扑灭江南的反清火焰。这种思路与同时期多尔衮的政策一脉相承,反映了清初统治者对汉人抵抗的高度警惕。 多铎的屠杀行为不仅造成巨大的人口损失,更深刻影响了清初的社会结构。江南地区经济凋敝,文化遭受重创,土民关系极度紧张。清廷虽在后期调整政策,转向怀柔,但屠杀留下的心理阴影长期存在。甚至到乾隆时期,清廷编修《贰臣传》时,仍对多铎等人的暴力行为有所避讳,仅以“睿亲王多尔衮令多铎定江南”轻描淡写地带过。 与战国时期白起相比,多铎的屠杀更具系统性和政策支撑。白起在长平之战中坑杀赵卒四十万,虽规模惊人,但多发生于战争现场;而多铎的屠杀则延伸至战后,针对平民,且持续时间长、地域范围广。此外,白起的行为在历史上早有定论,被誉为“人屠”而受谴责;多铎却因清朝官方史书的美化而较少被大众熟知,其真实历史形象至今仍存在争议。 多铎于1649年因天花早逝,年仅三十六岁。清廷追封其为德豫亲王,配享太庙。他的死亡终止了其军事生涯,但也使其避免了后续可能的历史问责。后世评价多铎时,常陷入民族史观的纠葛:满族史料强调其开国功勋,汉族文献则聚焦其屠杀暴行。这种分歧也体现了中国历史上王朝更迭时期的复杂性与悲剧性——战争中的暴力往往既是权力争夺的工具,也是民族记忆中的伤痕。