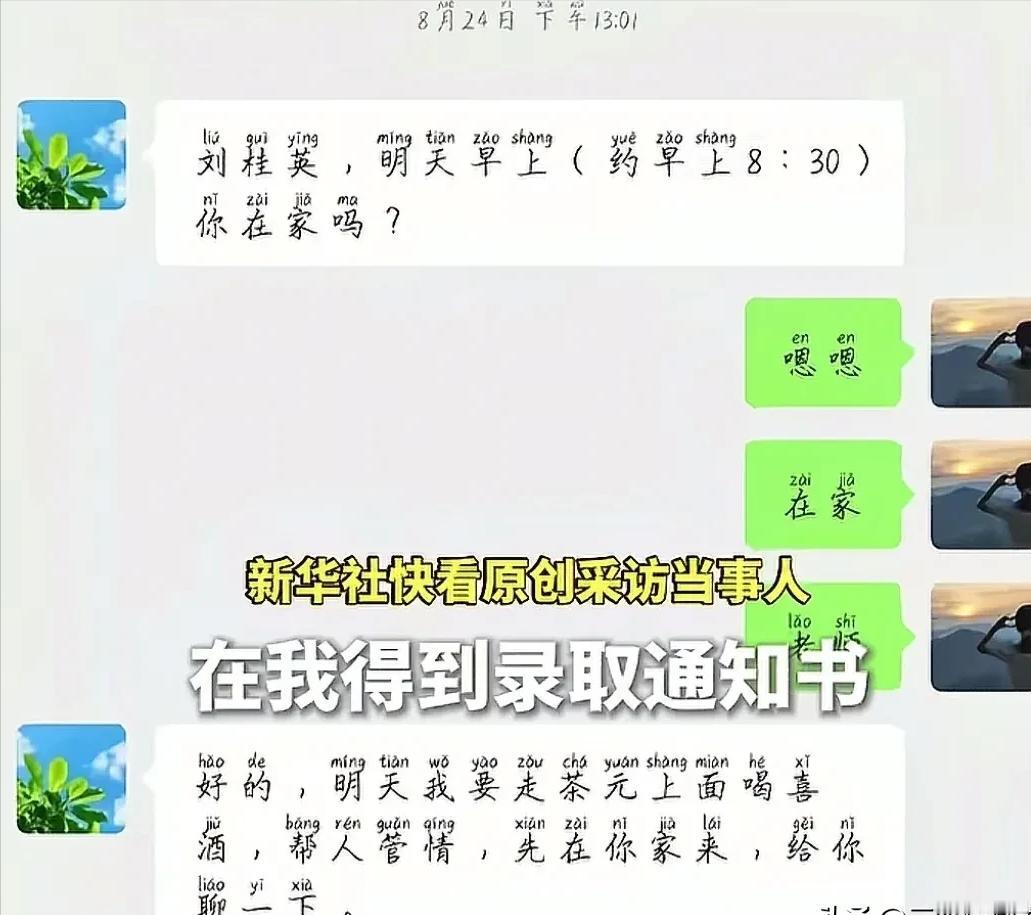

[中国赞]8月25日,四川宜宾,一女孩在朋友圈分享自己的大学录取通知书。让她没想到的是,曾经只教过她2年且6年都没联系的小学数学老师,竟然主动联系了她。 (信源:封面新闻——一位村小退休老师的“托举”:曾经的学生考上大学,他上门“家访”还塞了500元|封面头条) 八月,宜宾山坳里暑气裹着稻穗清香漫进窗棂。刘桂英坐在旧木桌前,反复摩挲手机上的大学录取通知书,通知书朱红印章印着校名,边角被焐得发烫,朋友圈点赞不断。 她正忙着回复亲友祝福时,一条陌生又熟悉的好友申请弹出,验证消息里“方老师”三个字,让她握手机的手顿了顿。 那是她记了十几年的名字。当年因为村子里的老师少,所以方老师一个人同时教五六年级。而方老师每天就这样在两个年级之间来回返回。 那时村小师资匮乏,方老师身兼老师与校工两职。课间帮学生拧水壶盖,放学送远路孩子走山路,雨天背摔进泥坑的学生去医务室。但他对学生要求严格,若学生作业未完成或上课走神,就用戒尺轻打手板,并非真要其疼,而是让孩子牢记“读书不能偷懒”。 刘桂英至今记得,有次她贪玩漏了两道数学题,方老师把她叫到办公室,戒尺落在手心时不重,却让她红了眼眶。后来她再也不敢敷衍作业,那些在灯下啃习题的夜晚,总想起方老师说的 “山坳里的孩子,只有读书能走出去”。 这一别六年。方老师退休本想歇着,因村小缺人被返聘两年,去年村小撤并才真正闲下来。这些年刘桂英忙着升学,从乡镇中学考到县城高中,与方老师渐断联系,只偶尔从同乡长辈处得知,方老师住老房子,有时会去空荡荡的村小门口站一会儿。 接到方老师消息的那晚,刘桂英翻出家里最好的茶叶,又去后院摘了一篮刚熟的李子,装在竹篮里摆上桌。第二天一早,她就坐在门口等,看见方老师走来时,眼眶突然热了。方老师比记忆里老了些,头发白了大半,走路也慢了,但看见刘桂英时,笑起来还是当年的模样。 两人没聊太久。方老师反复叮嘱刘桂英:“从山坳里考出去不容易,到了大学别松劲,别跟着同学沉迷游戏,要是有能力,就接着考研,多学些本事。” 说着就掏出 500 块钱,塞到刘桂英手里。 刘桂英不肯要,方老师却执意把钱压在茶杯底下,说 “这是老师的心意,买些学习用品”。没等刘桂英再推辞,方老师已经站起身,说家里还有事,匆匆走了。刘桂英追到门口时,方老师的身影已经拐过村口的老槐树,只留下一句 “好好读书”,飘在风里。 如今村小早没了往日热闹,原来老师分到周边乡镇学校,当年学生如蒲公英种子散落各地,有的打工,有的读书,鲜少回来看方老师。但方老师从不计较,他教过一代又一代孩子,看他们走出山坳,如同看自己孩子长大。对他而言,学生一句“老师好”或一张录取通知书就是最好回报。 这件事没有轰轰烈烈的情节,却像山坳里的微光,暖得人心发颤。方老师不是什么名师,没有耀眼的荣誉,只是千万基层教师中的一个。 他们守着资源匮乏的学校,踩着泥泞的山路,用自己的时间和精力,托举着山里孩子的梦想。他们的严格里藏着期待,他们的叮嘱里裹着牵挂,哪怕学生走了再远,哪怕多年不见,也总记得 “要让孩子走出去”。 人们常说“师恩难忘”,但很多时候,老师付出并非为“被记住”。就如方老师,或许不知自己当年的严格让刘桂英养成认真习惯,也没想到退休后记挂学生,一句叮嘱、500块钱成了刘桂英大学的动力。 如今,刘桂英的录取通知书放在抽屉最上层,旁边压着方老师留下的500块钱。她明白,这钱不仅是物质支持,更是方老师沉甸甸的期待,接过钱,也接过了“好好读书,不辜负时光”的约定。 其实,像方老师这样的基层教师并不孤单,无数个“方老师”在大山深处坚守,点亮微光,让山里孩子有了走出山坳、看见更远世界的可能。