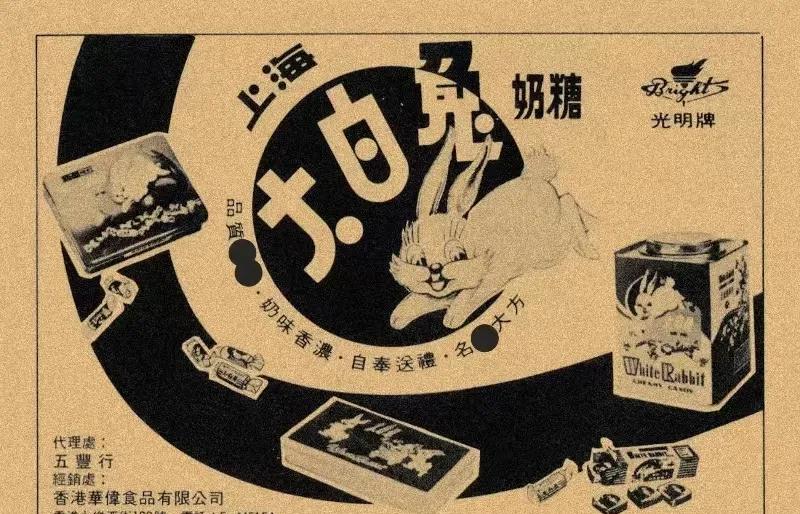

抗战时期,大白兔奶糖的创始人冼冠生,竭尽所能的支援抗日,然而1952年,他却在上海跳楼身亡。 初到上海的冼冠生,连个安稳住处都找不到,白天在街头给人打零工,晚上就蜷缩在城隍庙附近的屋檐下。 他没读过多少书,却凭着广东人骨子里的韧劲,发现了城隍庙小吃的商机——当时上海人爱吃甜食,但像样的粤式点心很少。 他凑了几块大洋,在街边支起小摊,卖自己跟着母亲学做的广东杏仁饼,每天天不亮就起来和面、烤饼,双手被烫出好几个水泡也舍不得歇。 就这么攒了两年钱,1915年,他终于在上海福州路开了家小铺子,取名“冠生园”,这也是后来大白兔奶糖的诞生地。 谁也没想到,这个小铺子后来会和国家命运绑在一起。 抗战爆发后,上海沦陷,不少商家要么关门跑路,要么被迫给日本人供货。冼冠生看着街上逃难的百姓、受伤的士兵,没半点犹豫,把冠生园的厂房改成了临时物资站。 他组织工人赶制饼干、糖果,这些平时给孩子当零食的东西,当时都成了前线士兵的急缺补给——饼干耐存放,能当干粮;糖果能快速补充体力,很多士兵揣着冠生园的糖扛过了急行军。 不仅如此,他还把自己的积蓄拿出来买药品、布料,通过地下渠道送往前线,家里人劝他留点心眼,他却说“铺子没了能再开,国家没了,我们这些生意人去哪讨生活?” 那段时间,他经常几天几夜不睡觉,盯着工厂生产,瘦得眼窝都陷了进去,却总跟工人说“多做一点,前线的娃们就能多撑一天”。 抗战胜利后,冠生园迎来了短暂的黄金期。 1943年,冼冠生带着研发团队反复调试,用炼乳、麦芽糖做原料,做出了奶味浓郁的“大白兔奶糖”,一上市就卖爆了,不仅上海人爱吃,连周边城市的商贩都来抢货。 那时候的大白兔包装上印着一只蹦跳的兔子,成了很多孩子童年最甜的记忆,冠生园也成了上海响当当的食品企业,冼冠生本人更是被称为“糖果大王”。可谁能想到,这样的好日子没持续多久。 1949年后,国内经济开始调整,冠生园作为私营企业,面临着公私合营的改革。冼冠生一开始是支持的,他觉得能为国家建设出份力是好事,主动配合清点资产、调整生产。 但问题慢慢浮现,当时对私营企业的管理方式还在探索阶段,一些政策执行起来难免粗糙。有人质疑冠生园的资产来源,甚至拿出抗战时期他和一些商人的往来账目做文章,说他“有投机嫌疑”。 冼冠生急得天天去解释,把当年支援前线的收据、士兵的感谢信都拿出来,可没人听。 更让他难受的是,他一手带起来的工厂,自己说话渐渐没了分量,曾经跟着他打拼的老工人,有的被调走,有的不敢再跟他说话。 他一辈子要强,从街头小贩做到企业家,靠的就是“诚信”二字,如今却被泼了一身脏水,连自己毕生心血的厂子都快认不出了。 1952年的一个清晨,冼冠生像往常一样去冠生园,走到办公楼前,他抬头看了看楼顶,又回头望了望工厂的烟囱,沉默了很久。 那天上午,有人发现他从办公楼的三楼跳了下来,手里还攥着一张皱巴巴的冠生园早期营业执照。消息传开,很多老上海人都不敢信,那个总带着温和笑容、给孩子们发糖果的冼老板,就这么没了。 后来有人说,他是受不了委屈,也有人说,他是怕自己连累工厂。可不管怎么说,那个在抗战时倾囊相助、创造出大白兔奶糖的人,最终以这样惨烈的方式告别了世界。 如今,大白兔奶糖依然摆在超市的货架上,甜了一代又一代人,可知道它背后这位创始人故事的人越来越少。 冼冠生的一生,像一颗裹着糖衣的苦药,前半生靠打拼逆袭,用甜滋养了苦难中的人,后半生却在时代的浪潮里栽了跟头,尝尽了委屈与无奈。他的悲剧,不仅是个人的不幸,更藏着那个特殊年代里,私营企业家们的迷茫与挣扎。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。