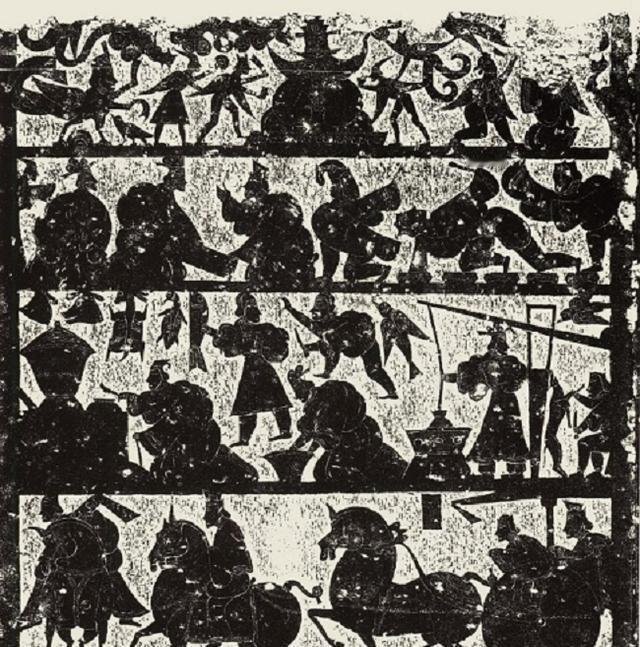

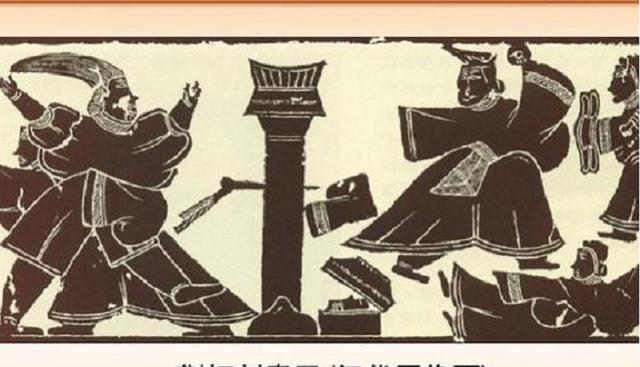

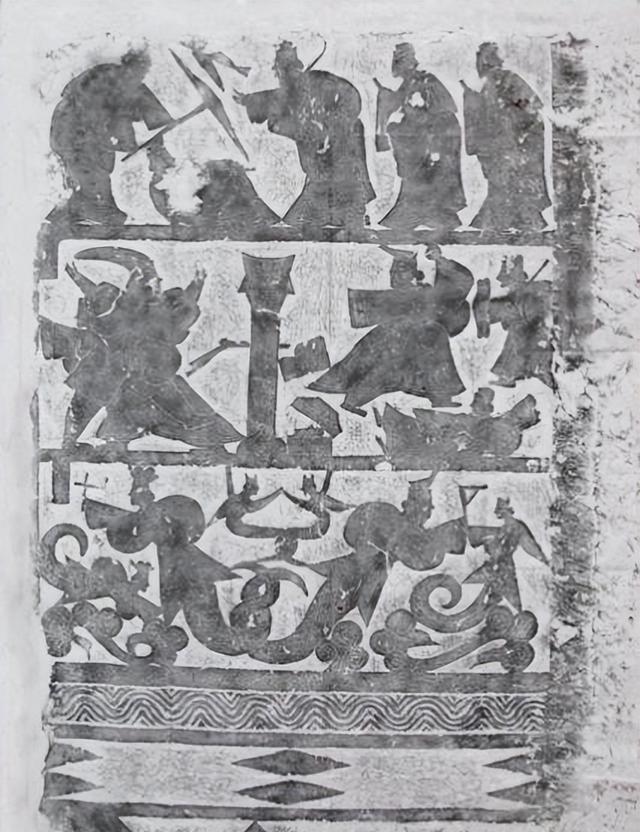

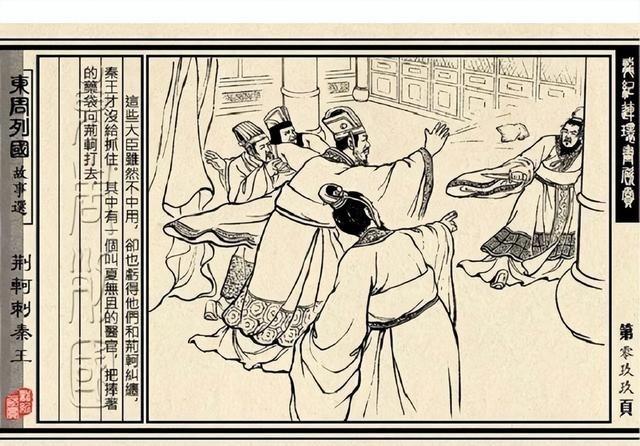

汉画像石中,荆轲刺秦的三种隐喻:喜好历史、教化宣汉、长寿永生 在公元前227年那场惊心动魄的刺杀行动中,荆轲手持匕首逼近秦王,却以失败告终。这个故事流传千年,为什么汉代人偏偏将它刻在墓室石头上?难道只是记录历史,还是隐藏着更深的寓意?三种隐喻悄然浮现,引人探寻汉人世界观的秘密。 荆轲刺秦事件源自战国末期,当时秦国军队已攻克赵国,兵临燕国南部。燕太子丹为求自保,选定卫国人荆轲执行任务。荆轲早年游历,精通剑术,结识多名友人,后定居燕国。太子丹提供优渥条件,荆轲提出需携樊於期首级与督亢地图献秦,以接近目标。樊於期自尽献头,荆轲携秦舞阳入秦。抵达咸阳宫殿,两人献礼,荆轲展开地图露匕首,追刺秦王绕柱逃窜。荆轲腿伤后投匕未中,被杀。事件后秦灭燕。此事记载于古籍,强调荆轲侠义与反抗精神,但汉画像石赋予新层含义。 汉画像石兴起于西汉晚期,至东汉中期达峰,主要用于墓葬建筑,分布河南、山东、陕西等地。荆轲刺秦图像多见于墓门楣石,核心构图包括荆轲、秦王、秦舞阳、匕首嵌入柱子、樊於期头盒。早期如南阳晚期墓石,简约突出人物对比,大小强弱分明。陕北绥德石刻分内外层,外层卷云纹与日月瑞兽,内层中央刺秦,两侧狩猎。图像不限于叙事,融入时代观念,学者归纳三种隐喻,反映汉人文化追求。 喜好历史这一隐喻源于墓主人个人偏好。汉代墓葬艺术题材广泛,历史故事占一席。墓主生前接触古籍传说,欣赏刺客事迹,如荆轲面对强权的不屈。选择此类图像装饰墓室,意在死后延续兴趣,犹如生时品读英雄传记。已知18余幅此类石刻,多出自地方官员或富商墓,体现文化传承。陕北石刻中,荆轲动态姿势突出,强调历史事件的感染力。这种说法立足个人层面,避免夸大社会影响,贴合汉人日常生活中的故事喜好。 教化宣汉隐喻联系汉初政治氛围。西汉建立后,批判秦暴政成风潮,如陆贾、贾谊著作指责秦以力服人。画像石中秦王狼狈形象,荆轲卓厉对比,似嘲讽前朝。东汉儒学盛行,石刻或借历史警示仁政重要。但墓中位置限制公众教化,更多服务墓主理想。陕北石刻与“完璧归赵”“窃符救赵”并列,形成叙事网络,置于生活与仙界间,弱化单纯政治批判,转向道德规范。学者认为,这反映汉代知识分子非合作态度,却非主流宣传工具。 长寿永生隐喻最富汉代特色。东汉民众热衷仙道,墓石融合过去历史、现在狩猎、未来仙境,构建生命循环。绥德石外层金乌蟾蜍象征宇宙,内层刺秦居中,狩猎两侧体现活力。荆轲勇敢举动寓意生时高尚,死后魂魄升仙。神木石刻类似,添加西王母宴饮,强化永生向往。狩猎图案张力强,连接人间与天界,汉人视英勇为灵魂复苏条件。这种组合非随意,体现对永恒生命的追求,影响深远。 三种隐喻交织,喜好历史侧重个人,教化宣汉关乎时代,长寿永生指向精神。汉画像石不止装饰,承载文化变迁。从西汉文本向东汉图像转变,内涵丰富。陕北发现提供依据,学者如唐长寿解读强调象征世界构建。整体看,这些石刻反映汉人从现实到超然的思考,历史故事成桥梁。