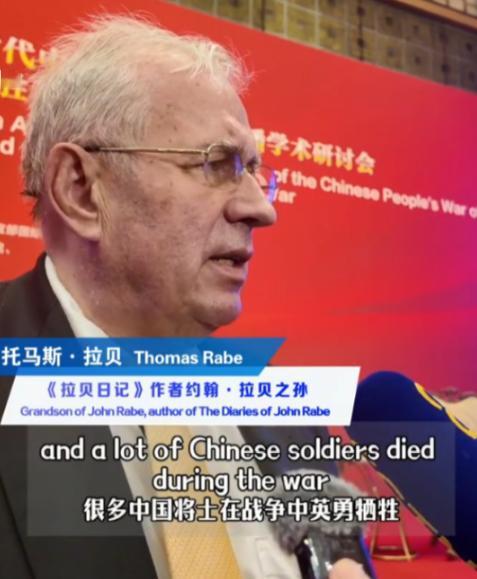

阅兵仪式最让人惊喜的不是普京的到来,也不是金正恩,而是:一个所有中国人都不能忘记的恩人,特别是南京人,他就是约翰.拉贝的孙子,他叫托马斯.拉贝。 9月3日,天安门广场迎来了中国抗战胜利80周年的盛大阅兵仪式。这是一场注定载入史册的庄严仪式,成千上万的人聚集在广场周围,空气中弥漫着肃穆而自豪的气息。 然而,在这场汇聚了国家力量和军人荣耀的盛会中,最让人感动的,并非那些熟悉的政治面孔,也不是国际政要的出席,而是一个承载着厚重历史记忆的人——托马斯·拉贝,德国“洋菩萨”约翰·拉贝的孙子。 对于南京人来说,提到约翰·拉贝的名字,心中自然涌起的是深深的敬意与感激! 1937年12月,南京城破,无数无辜的生命在短短数周内惨遭杀戮,巅峰之时,街道上尸体堆着尸体,到处弥漫着血腥味,随处可见日本鬼子跟恶魔一样的杀人场景! 作为南京安全区国际委员会主席,拉贝和其他国际友人划出的2平方公里区域,成了25万南京人的避难所! 不仅如此,他还以自己德国人的身份,竭尽所能的将这段恐怖的历史记录下来:12月17日那天,安全区里有1000个女性被强奸;池塘里浮着30具反绑双手的尸体;一个妇女买的棺木被日军抢走,只因为“中国人不必被收殓”。最让人揪心的是那个全家17口被杀的女人,疯疯癫癫地在街上跑,拉贝只能把她带回自己的收容所,给她一碗热粥…… 而每当面对日本鬼子威胁他交出中国人的场景,他总是会利用自己的纳粹身份挡在难民身前;为了筹集粮食,他在刺骨的寒风里奔走,两次累昏在街头。 有一次,日军要强行拖走司法部大楼里的中国士兵,拉贝站在门口不让他们过,眼睁睁看着400多人被拉走杀害,那具绑在竹床上的尸体在他窗外摆了六周,像是在警告他不要多管闲事,但他从没停下过。 后来他离开南京时,还把一个中国空军机长伪装成仆人带了出去,这个细节藏在日记的角落里,却让人看到他冒险救人的真心。 南京人从没忘记这份恩情。1948年,大家听说拉贝在德国过得很苦,糖尿病严重还被关进监狱,南京市民自发捐款给他寄钱,国民政府专门从瑞士买了黄油、香肠、奶粉,每月一包寄到他家,一直寄到撤离南京为止。 现在拉贝故居的展柜里还放着当年的包裹单,泛黄的纸上写着“给拉贝先生”,这笔跨越国境的感恩,成了那段黑暗历史里最暖的光。 而他的孙子托马斯・拉贝,同样带着这份情谊长大了,这些年他为中国做的事,更是处处透着祖父的影子! 他和北京妇产医院合作了十多年,建了中国首个卵巢组织冷冻库,搞乳腺癌研究,还开发了“虚拟医学院”项目,让医生能在线学习诊疗方案。更让人感动的是,他在全球建了六个约翰・拉贝交流中心,就在海德堡的家里,他还特意买了栋房子做中日学生交流用,每年12月13日都会请两国学生一起吃饭,在花园里举行纪念活动。 有人说这和当年救难民不一样,但在南京人看来,都是在救人——当年是救命,现在是救健康。就像他自己说的,祖父的人道主义精神,要在医学、文化各个领域传下去。 2024年国家公祭日时,他带着中日学生在拉贝故居前参加和平徒步,那些年轻的面孔让人们看到,仇恨可以放下,但恩情必须记住。 9.3那天,当他站在观礼台上向观众挥手时,很多人想起了拉贝日记里的话:“倘若有第二次生命,我仍愿为中国人服务。”而托马斯用行动回答了这份承诺,他把祖父的理想变成了现实的合作,把历史的恩情变成了当下的友谊! 托马斯・拉贝站在那里,就像一座活的纪念碑,提醒着我们:有些恩情,永远不能忘;有些精神,必须代代传。这就是为什么那天他的出现,比任何贵宾都让人动容——因为他带来的,是一个民族最珍贵的记忆和最温暖的感恩。