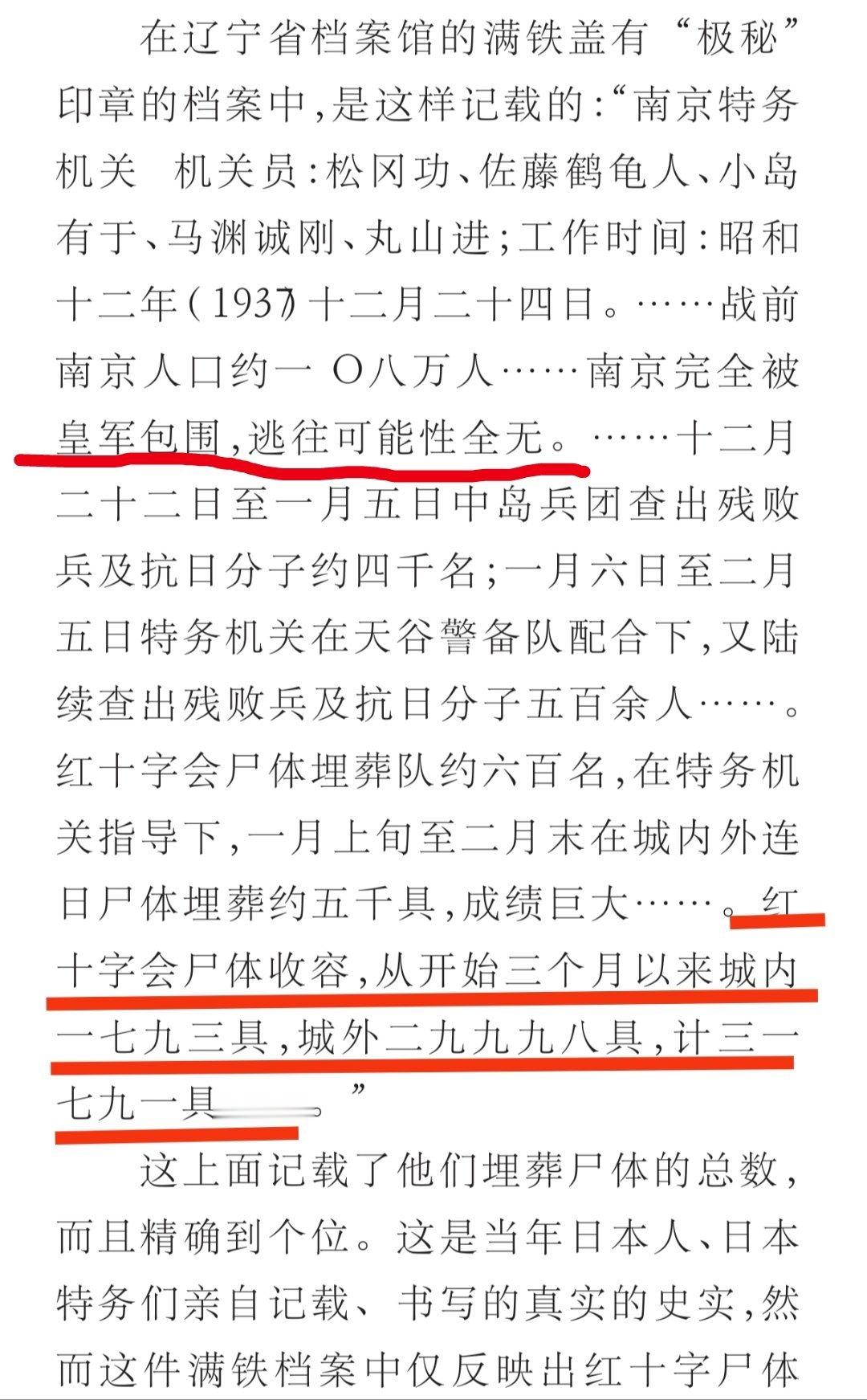

1996年,南京一家古玩店来了一个小伙,拿出一个小酒杯问30000元收不收,店里的工作人员接过,当看到杯底的六个字,当即怒道,你逗我玩呢?古玩造假我见多了,假成这样,我还是第一次见到! 这个小伙子出生在江苏乡村,家里穷得叮当响,从小帮父亲干农活,日子过得紧巴巴。母亲早逝,父子俩相依为命,父亲平时不爱说话,就知道埋头劳作,偶尔提提祖上留下的旧物件。长大后,小伙子继续务农,父亲病重时把一个旧盒子交给儿子,说里面东西能卖钱娶媳妇。父亲走后,他打开一看,是个白色小酒杯,杯底有蓝色字迹。他没文化,但信父亲的话,觉得值钱,就带去南京卖。 古玩市场鱼龙混杂,那年头很多人淘旧物碰运气。小伙子进店时,古玩店生意清淡,工作人员闲着没事。酒杯一上手,胎体薄而轻,质地细腻,杯身洁白,底部蓝字清晰。工作人员一看款识,就火了,认为这是明清混搭的假货。明朝和大清康熙根本不挨边,这种错误太低级,古玩行见过的赝品多,但这么明显的少见。小伙子不服气,坚持是祖传真品,可店员不信,让他走人。 这款识的瓷器确实存在争议。南京博物院藏有一件清代青花贯套纹酒盅,高5厘米,口径8.8厘米,底款正是“大明康熙年制”。专家考证,这是康熙官窑产品,从纹饰、胎体、釉色看,没毛病。为什么会出现这种款?一种说法是康熙迷信,瓷器易碎,写“大清”不吉利,就用亡国“大明”代替。还有人猜是工匠怀念明朝,故意写错表达不满。类似瓷器不多见,重庆三峡博物馆也有一件斗彩盘,同款一级文物。 小伙子没卖成,带杯子回村,心有不甘。后来听说博物院有专家鉴定,他就再跑一趟。专家用仪器检测,确认是清代真品,那六个字虽怪,但成了独特特征。杯子被收藏,定为一级文物,摆在展厅。关于款识,学界没定论,有人说“三藩之乱”时南方工匠沿用旧习,有人说是晚清宦官偷卖宫瓷,仿品出错。总之,这杯子从疑假到珍宝,价值翻倍。 古玩鉴定靠眼力和知识,不是凭感觉。很多人初看这款识,就喊假,可事实证明,历史总有意外。康熙时期瓷器款识多样,早年多用明款或堂名,后来才规范“大清康熙年制”。这种“大明”款瓷虽稀少,但拍卖会上出现过,一件五彩碗卖出五百多万港币。收藏圈提醒,别急下结论,多查资料,避免错过宝贝。 小伙子提供酒杯,博物院给奖励,他回家改善生活。类似故事在古玩界常见,教人谦虚学习。瓷器工艺复杂,康熙青花发色纯正,胎釉结合紧实,这件酒盅内壁光滑,外饰贯套纹,简洁大方。专家推测,款识可能源于避讳或政治动荡,反映时代变迁。 这款瓷器存世少,学术界争论不休。有人坚信是官窑有意为之,维护皇权;有人觉得是民窑仿官,出错流传。南京博物院通过多方考证,确认其价值,列为镇馆之宝。收藏爱好者常讨论,这提醒大家,古物背后总有故事,别被表面迷惑。

隅翁

还有大清成化年制😜

用户14xxx75

明末清初的绝版瓷器,店员走眼了

莫当真 回复 09-15 11:50

既然用大明,为何不用大明年号?哪怕是南明最后的小朝廷,也有自己的年号永历。这种混搭岂不是两头都不讨好?两头都能把工匠抓了杀头吧?

三人成众v

小偏说底部是蓝字!看完图怀疑我是色盲!

尚能饭否

这是错版,价值比通货高一千倍。[静静吃瓜]

用户10xxx51

大明朝时一个叫康熙年的人制的,没毛病,认了吧

有钳哒 回复 09-17 16:18

该不会是康有为的八代祖宗康熙年的作品[大笑]

用户74xxx68 回复 11-11 22:44

你这专家最靠谱[点赞]

所罗门

500元加一面锦旗

回忆总想笑 回复 09-14 13:25

9

绿色之舟

又被砖家坑了

天道酬勤

纯属扯淡。

用户50xxx06

后面再加两个字“的噢”就更值钱了!

莫莫

应该是我们看到的,是真货被换成这样的了。

用户49xxx38

工匠有几个脑袋砍啊?

晒太阳的老猫

国宝帮们又开始编故事了。就算写微波炉专用,他们都能给你们圆的明明白白的。[哭笑不得]

华仔

你卖三万肯定没人收,500加锦旗必须国宝。

用户36xxx30

东西是真的是当年的残次品。比正品还值钱。

海纳百川

我的大秦刘邦年制

空空大师76号

博物院给的钱,够置房购地娶媳妇吗?一级文物,难得,不过专家和博物院发了。

金日月

我怎么看着像黑字不是蓝字?

用户31xxx98

又是AI文

用户18xxx31

我就想知道,那个东西值多少钱,博物馆又给了多少钱?麻烦您说清楚,能不能,那个东西值1万,博物馆给2万?因为博物馆每次都是值100万的,给几万就完事了,这次能不能反过来?

天高海阔

看到红字就刑了!篮底青花拓个边