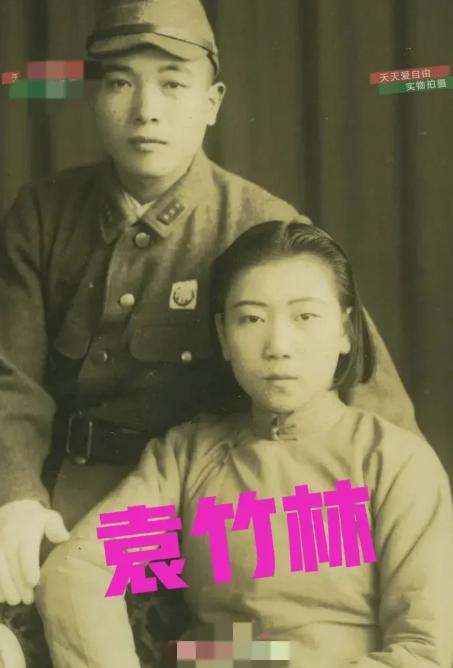

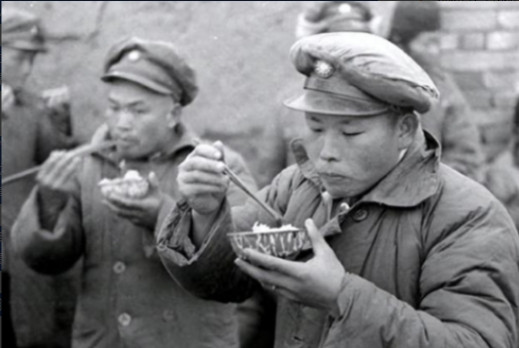

1956年,部队在云南原始森林深处,发现一群衣不蔽体、蓬头垢面的男男女女。经过调查发现他们人数众多,而且生活的环境十分落后,常年生活在幽暗的森林中,身上的衣服都快要衣不蔽体,日常大多依靠野果打猎生活,犹如一群原始人在森林中生活。 这简直太奇怪了! 哀牢山与无量山一带,山高林密,沟壑纵横,终年云雾缭绕,是名副其实的秘境之地,这里几乎没有人类足迹。 然而,解放军部队在执行边境巡逻任务时,因一名侦察兵意外失踪而深入这片人迹罕至的区域进行搜寻。 茂密的植被遮天蔽日,脚下是厚厚的腐殖层,空气中弥漫着潮湿和朽木的气息。 搜寻过程异常艰难,就在部队几乎要放弃时,一些不同寻常的痕迹引起了他们的注意。 不是野兽的足迹,而是明显属于人类的脚印。 林间空地上,有用树枝和藤蔓简单搭建的窝棚。 地上还散落着被啃食过的野果核和兽骨残渣。 种种迹象表明,在这片原始森林深处,竟有人类长期生存。 循着这些蛛丝马迹,部队最终在密林最幽暗的角落,发现了这群与世隔绝的人。 眼前的景象令见多识广的战士们也深感震惊。 男女老少数十人,大多仅用粗糙的树皮、芭蕉叶或破烂不堪的兽皮勉强遮体,许多人几乎赤身裸体。 长期的营养不良使他们骨瘦如柴,皮肤因缺乏清洁和日照显得异常苍白,却又布满污垢、蚊虫叮咬的疤痕以及令人触目惊心的脓疮。 他们眼神中充满了对陌生来客的惊惧与戒备,迅速躲回简陋得几乎不能称之为“家”的窝棚里。 这些窝棚由树枝和茅草胡乱搭成,四面透风,根本无法抵御山区的寒冷和潮湿。 他们的生活状态,仿佛原始人! 这群人,后来被确认为拉祜族的一个分支苦聪人。 他们并非天生就选择与世隔绝。 追溯根源,苦聪人的祖先也曾生活在山下相对开阔的地带,与其他民族有所接触。 然而,在漫长的封建时代,尤其是清朝至民国时期,山下的土司头人和地主豪强不断扩张势力,残酷地掠夺他们的土地和资源。 苦聪人被强征为奴,承受着繁重的劳役和盘剥,甚至面临子女被掳掠的威胁。 在国民党统治时期,下山尝试定居的苦聪人群体,同样未能逃脱被掠夺和欺压的命运。 在生存与尊严的双重压迫下,他们被迫放弃家园,退入人迹罕至的深山老林,以躲避外界的迫害。 年复一年,代复一代,他们彻底断绝了与外界的联系,在原始森林中,艰难地延续着血脉,却也付出了文明停滞的巨大代价。 长期在森林里,他们的生存方式退化到最原始的状态。 采集野果、挖掘块茎、设置简陋的陷阱捕猎小型动物。 由于食物来源极不稳定,饥荒是常态,饿殍时有发生。 没有医疗,疾病和寄生虫肆虐,尤其是儿童,夭折率极高。 他们使用着拉祜语的一种古老方言,与山下的同族已有隔阂。 没有文字,历史与知识全靠口耳相传。 苦聪人的发现,迅速引起了当地政府和中央的高度重视。 这不仅仅是一次“野人”的发现,更是一个亟待拯救的同胞族群的生存危机。 随后,一场由国家主导的、充满人道主义关怀的救援与安置行动展开。 首批进入森林的是医疗队和民政工作人员。 他们背着药箱和粮食衣物,深入苦聪人聚居点。 面对这些充满戒心、语言不通的同胞,工作人员展现出极大的耐心和善意。 他们用手势比划,分发食物,治疗伤病,特别是那些饱受脓疮和寄生虫折磨的孩子。 当苦涩的药片缓解了病痛,当崭新的棉布衣服取代了破烂的树皮,当热腾腾的米饭递到手中,苦聪人眼中的戒备,开始一点点融化。 然而,走出森林,融入现代社会,对苦聪人而言,是更为艰巨的挑战。 政府在山脚下为他们建立了新的定居点,分配了土地,提供了农具、种子和口粮,并派专人教授他们耕种水稻、玉米等农作物。 崭新的砖瓦房取代了透风的窝棚。 学校建起来了,孩子们第一次坐进教室,学习认字和算术。 简易的卫生站设立,基本的医疗有了保障。 这一切,对于习惯了森林自由散漫生活的苦聪人来说,无异于一场翻天覆地的革命。 巨大的文化冲击和生活方式的转变,让不少苦聪人萌生了逃回森林的念头。 政府工作人员深知“树挪死,人挪活”的道理,明白转变的阵痛不可避免。 他们没有放弃,而是以更大的耐心和更细致的帮扶来应对。 工作人员用日复一日的真诚付出,逐渐赢得了苦聪人的信任。 大部分苦聪人逐渐安下心来,努力适应着新的环境,成为了社会主义新农村的一员。 时光荏苒,近七十年过去。 当年那些苦聪人及后代,早已彻底告别了原始生活。 年轻一代听着这些如同传说般的故事,既为祖先的顽强而自豪,也更珍惜当下和平、富足的生活。 苦聪人的故事,是一部从原始隔绝走向现代文明的壮丽史诗。 它深刻地印证了,在国家的关怀和时代的洪流中,再偏远的角落,再困顿的族群,只要给予机会和帮助,终能跨越鸿沟,拥抱光明,共同谱写中华民族大家庭繁荣发展的新篇章。 主要信源:(—光明网—国道之行 从雪山奔向大海丨重返丛林 感受苦聪人的“一步千年”)