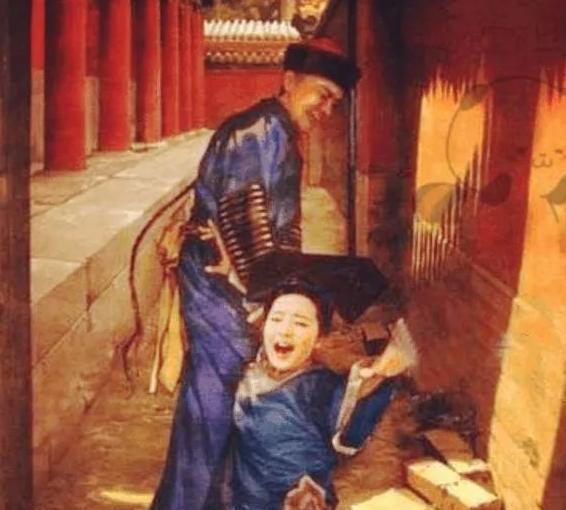

1894年,18岁珍妃被几个太监当众扒掉裤子狠狠抽打,23岁光绪跪倒在地,大气都不敢出。只因得罪了李莲英。 宫门紧闭,寂静压得人透不过气。十八岁的珍妃被太监们按在地上,衣物被撕扯,竹杖一下一下砸下去。地面冰冷,空气中只有闷响。光绪跪在一旁,手掌撑地,脸色苍白,眼神里满是无力。堂堂帝王,竟在自己心爱的妃子遭受刑罚时,只能低头忍受。场面像刀一样刻进晚清的宫廷史里。 传说中的细节广为流传。珍妃年轻貌美,聪明伶俐,本应是后宫中最得宠的存在。她喜欢书画,敢于直言,常常劝光绪读书理政,还对西方新式器物充满好奇。光绪看重她,把她当作精神寄托。宠爱太盛,也就必然触动慈禧与李莲英的敏感神经。矛盾在积累,火种迟早点燃。 珍妃的出身算不上显赫,却凭借机敏与才情进入后宫。1889年入宫时,她只是一个低阶嫔妃。年轻活泼的性格,让她在循规蹈矩的后宫里显得格外突出。光绪被她吸引,频繁召见,让其他妃嫔心生嫉妒。更重要的是,慈禧看在眼里,心中不快。权力场上的规则从不宽容,一个年轻妃子若越界,就容易被视为挑战。 随着时间推移,珍妃不再满足于花前月下。她鼓励光绪关注国事,还主动为宫中引进西方照相机、眼镜等新物件。宫女太监们背地里议论,说这位小主子胆大,甚至干预朝政。这样的名声,正好成为慈禧责难的借口。李莲英作为总管太监,更是牢牢把握宫廷风声。珍妃的一举一动,几乎逃不过他的眼睛。 1894年秋,战火在外,风声在内。朝堂上传来甲午海战的噩耗,外患压境,宫廷却在酝酿另一场风暴。珍妃的一句话,一次举动,都可能成为导火索。就在这一年,慈禧动怒,李莲英借机落井下石,命太监对珍妃实施褫衣廷杖。场景公开而残酷,目的就是震慑所有后宫。 竹杖的声音沉闷。珍妃在地上忍受抽打,衣物不遮,尊严被撕碎。流言说她当场流产,身体与心灵都受到沉重打击。光绪在旁无力反抗。二十三岁的皇帝,肩上背着天下,却连眼前的爱妃都护不住。太监们执行命令,冷漠如石,慈禧的威严笼罩在殿中,无人敢抬头。 这一幕很快传遍宫廷。妃嫔们心生恐惧,人人收敛锋芒。珍妃被视为前车之鉴,任何敢于逾矩的女子都可能迎来相同下场。李莲英的地位更稳固,他成了慈禧身边最锋利的刀。外界猜测,珍妃与光绪的关系从此出现裂痕,更多是被外力拆散。帝王的感情在权力面前不堪一击。 珍妃的命运并未就此改变。惩罚过后,她依旧被冷落、被降级。慈禧对她心存芥蒂,稍有不满就会借机惩戒。光绪无力保护,反倒更加沮丧。他被迫夹在两者之间,一边是母后的权威,一边是心中唯一的安慰。权力的铁律压得他喘不过气。 在外的战局日益紧张。甲午战争节节败退,清廷信誉跌落谷底。宫廷内部却在惩戒一个年轻妃子。对比之下,荒诞感更强。外患与内忧叠加,光绪的处境更加孤立。珍妃的遭遇,某种程度上映射出帝国整体的困境。 珍妃的聪慧与好学,反倒成了负担。她支持光绪推行维新,敢于提出新鲜意见,却正因如此被视作不守规矩。慈禧需要的是顺从,而不是挑战。李莲英作为耳目,敏锐捕捉到慈禧的不满,把珍妃推向风口浪尖。惩罚的场景,既是对一个女子的羞辱,也是对光绪的警告。 光绪的跪地,让场面更加悲凉。他不是不想反抗,而是无力反抗。皇权在慈禧面前被削弱,太监手持竹杖代替制度执行。年仅二十三岁的年轻帝王,眼睁睁看着最亲近的人遭难,却只能沉默。无声的屈辱,让他的形象在后世带上浓重悲剧色彩。 珍妃的名字在历史中被反复提起。她的聪慧与不幸,让人唏嘘。被褫衣廷杖的场景,成为宫廷残酷制度的缩影。一个年轻女子,因为敢说、敢为,便遭遇这样屈辱。她的遭遇,也让人看到晚清的权力关系如何运转:慈禧与李莲英的合作,足以碾压皇帝与妃子的情感。 在时间的推进中,珍妃没有得到转机。1898年的维新失败后,她更被软禁。1900年庚子之乱,慈禧西逃,留下了让人唏嘘的一幕——珍妃被推入井中,香消玉殒。那一瞬间,历史再一次把她钉在悲剧的位置。而1894年的廷杖事件,早已成为她命运走向的前奏。 李莲英的名字与这场事件紧紧捆绑。他以一个宦官身份,却能左右宫廷风声,足以说明慈禧对他的信任。珍妃的痛苦,光绪的屈辱,都是李莲英权势的侧面写照。史书里,李莲英的身影总是跟随在慈禧之后,却在关键时刻显露锋芒。 珍妃的故事提醒人们,宫廷并不只是锦衣玉食,而是斗争暗流。宠爱带来光芒,也带来风险。光绪的沉默和珍妃的哭泣,一起汇成那个年代最刺眼的画面。1894年的一场廷杖,让一个妃子的青春彻底改变,也让一位皇帝的无奈暴露无遗。 历史的笔触往往宏大,但这种细节能刺穿厚重的年代。珍妃跪地,光绪沉默,李莲英冷眼旁观,慈禧高坐幕后。四个名字在同一时间交织,构成晚清权力的真实画卷。那一年,宫廷的铁律远比皇帝的心意更有力量。