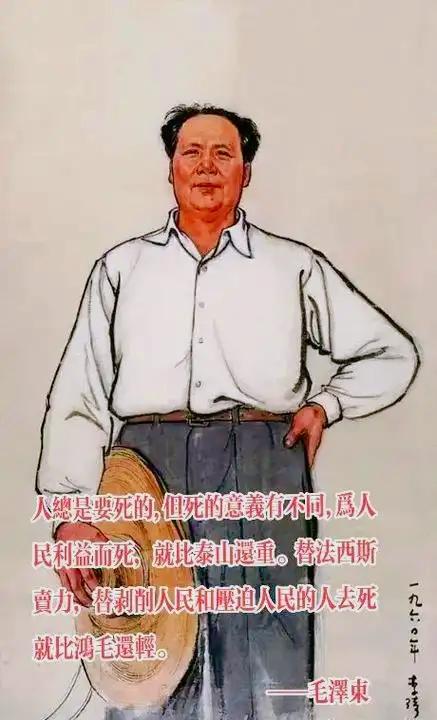

列祖列宗在上: 爹,娘,孩儿不孝。 党和人民考验我们的时候到了 我们一辈子都在等一个值得自己死去的机会 ,都想让自己的死亡有一场极致的落幕。为何很多中国人对于殉道有一种莫名其妙的使命感 教员在《 为人民服务 》里写到:“人固有一死或重于泰山或轻于鸿毛”。 死亡不是终结,而是道德完成的形式。 中国人骨子里就有一种殉道者基因,当遇到一切困难甚至不可抵抗的灾难时,这个基因就会自发触动并让我们愿意牺牲自己来换取血脉种族的延续。 中国人有一种强烈的殉道意识,总有一种要么名垂青史要么遗臭万年的觉悟,特别是中国男人,你要是和他说做了某件事可以进族谱或者可以享受头香或者可以名留地方志,你就可以看见超越人类极限的爆发了。 溥仪在回忆录里都提过一笔的小人物,当时溥仪只把他当做"小报记者",可这个"小报记者"随后面对日寇严刑拷打,大声唱戏,表现的比溥仪刚强百倍。 溥仪在回忆录里是这么描写一个多管闲事劝他不要投靠日本的"小报记者"刘髯公: 有个天津小报的记者,叫刘髯公的,也是张园和静园常来的客人,常在他的报上写文章恭维我,他这时也跑来打听我有没有要出关的意思。我极力地否认了,他于是在报上又替我尽辟谣的义务,正是在同一天,报上登出了这段新闻,我登上了去营口的日本轮船。 中国人对于殉道的执着,其中一大部分就是源于儒家文化对仁义极致的推崇。但是对于儒家思想教条是深恶痛绝,我不赞成其中的大部分观点,尤其是发展到陈朱理学这一集大成阶段。 孔子言志是仁人无求生以害人,有杀生以成人。孟子曰,生亦我所欲也,义欲我所欲,二者不可兼得,舍生而取义者也。这些儒家经典大家耳熟能详,其核心就是将道德价值置于生命之上,构建了一种超越性的人生观。 正是中华文明几千年沉淀下来的这种价值取向,慢慢发展成一种将个体生命与更高价值相连接的哲学智慧,其本质演化为一个知和行的关系。这种逻辑,它并不是建立在个人崇拜与宗教信仰之上,中国人从来不信那一套。 中国人的道,既可以是天道,也可以是人道,既可以是宇宙规律,也可以是社会伦常。换句话说,在这个世上,一定是有一些东西比生命更加重要,这些东西往往入世且实践导向。 这是中国人的殉道精神与法西斯那一套最大的区别。屈原投江,殉的是政治理想与家国情怀,岳飞忠勇殉的是民族大义,谭嗣同甘愿赴死,为的是有心杀贼,无力回天的革新理想。 这些殉道者不是追求来世的回报,而是追求现世价值的实现与永恒化,他们的死亡成为一种最强烈的生命表达,这便是朝闻道夕死。可以更进一步看。 中国人的殉道精神还蕴含着一种深刻的历史意义,就是中国人对于不朽的追求。 青史留名这四个字有魔力。所谓生不无鼎时,死亦无鼎烹,要么流芳百世,要么遗臭万年,将其人格与理想民科技、民族集体记忆的方式。这种历史意识让中国人能够超脱个体生命的有限性,在更广阔的时间维度寻找生命的意义。 中国人怕死吗?怕。是人都怕死,可正是因为怕死,所以为某种价值牺牲生命才显得格外崇高。 这种殉道不是轻率的自我放弃,而是经过价值权衡后的主动选择,是生命价值的极致实现,而非否定。大家回想一下那些劝别人不要寻短见的说辞,是不是都会说一句这样死真的值得吗?大家在潜意识里觉得珍惜生命是第一准则,可怜死都死的不值一提,则是最浪费生命的做法。包括崇祯皇帝,所有人都在说他尸位素餐能力差的要命。可他自缢于眉山,于是他的一切罪行都源于方法论的失败,而不是价值观的错误。我们这些后辈都得说一句,没丢大明的份儿。 当今时代,血腥的殉道,以非常态族谱单开一业的机会也不再多了,但这种精神已经转化为各种形式的奉献与坚守。科学家皓首穷经为真理献身,教师深耕讲台为教育奉献,医生逆行抗疫为生命守护,这些现实版的殉道,延续的正是将个体生命与更高价值链接的文化逻辑,也是我目前能想到最理想、最热烈的死法。 所谓天下有道,以道殉身。天下无道,以身殉道。