MW☆

点击星标,第一时间掌握前沿趋势

行家说储能

距离“十四五”规划收官仅剩不到半年时间,各界对新型储能产业现状以及”十五五“时期新型储能产业发展路径愈发关注。

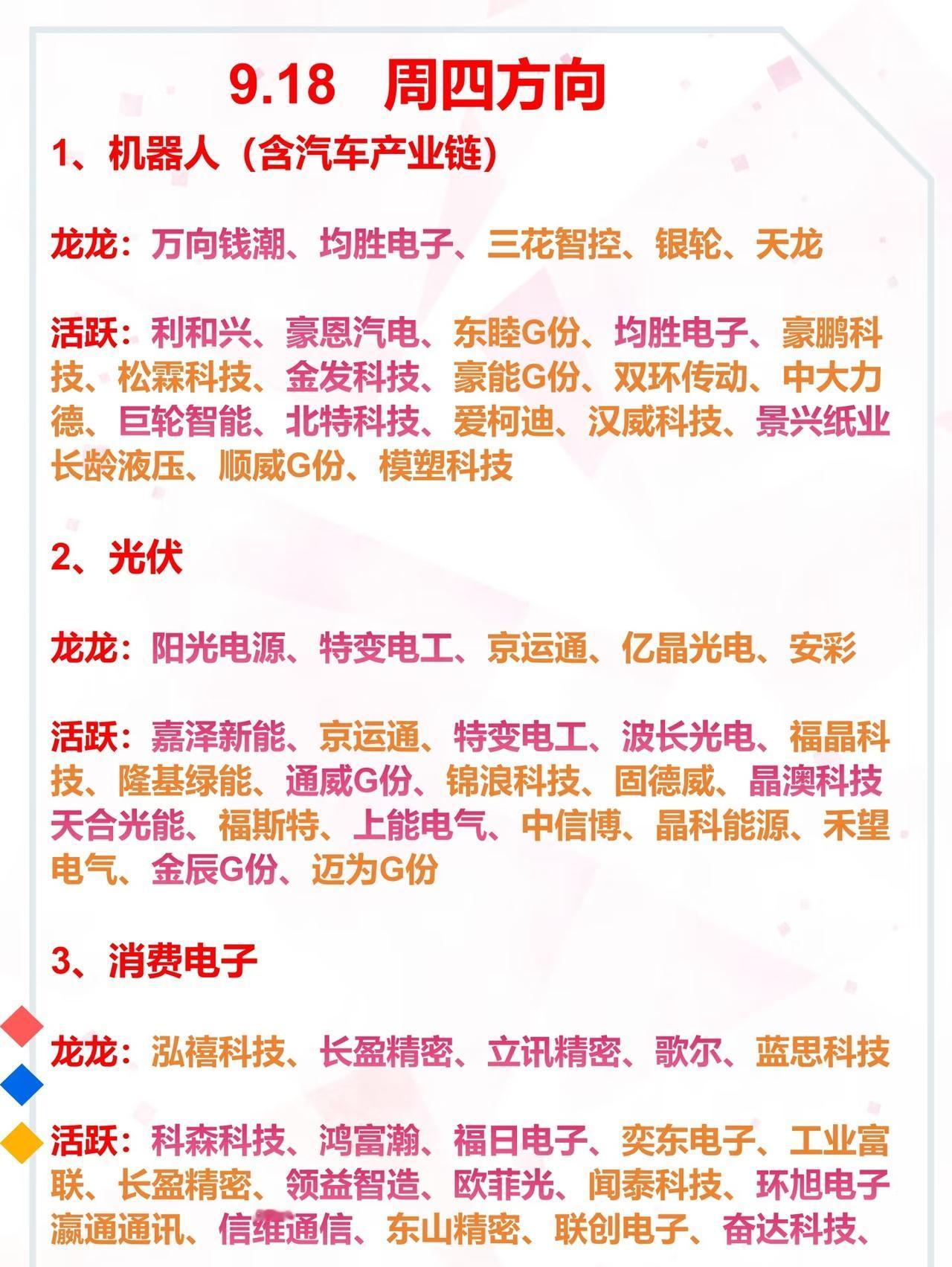

9月17日上午,以“储能新纪元零碳启未来”为主题的2025世界储能大会在宁德开幕。在开幕式及主论坛环节,多位嘉宾透露了储能行业关键动向与发展研判。

图源于海峡都市报宁德新闻

行家说储能特梳理出以下几大重点信息,为业内提供参考。

▋十五五新型储能装机有望达3亿千瓦

当前,新型储能政策保障机制持续强化,发展机制不断健全,新型储能装机规模呈现连年翻倍增长。电力规划总院有限公司党委书记、总经理胡明在《十五五新型储能发展趋势的报告》中指出,截至今年7月,全国新型储能装机规模已达9668万千瓦/2.26亿千瓦时。十四五新型储能新增装机量,与十三五末相比增长30倍,新型储能平均利用时长约为2.3小时。2024年新型储能平均利用小时数达911小时,较2023年提升了300小时。

他预计,十五五期间,能源消费保持年均3%左右增长,到2030年非化石能源消费占比超25%。为满足2030年全国13万亿千瓦时以上的用电需求,促进28到30亿新能源的消纳,在保持一定的新能源合理利用率的情况下,预计十五五全国新型储能装机规模有望达3亿千瓦,行业发展将总体保持平稳较快的发展态势。

他分别从科技创新、应用场景等方面进行了十五五新型储能产业发展趋势预判。在科技创新方面,十五五期间需要瞄准新型储能在支撑新型电力系统建设不同场景下的重大技术需求,重点聚焦新型储能在高安全、低成本、长寿命、高性能、可持续、长时间以及系统支撑能力需要,加强共性支撑技术保障,提高储能利用水平,推动形成储电、储热、储氢等多种储能方式有机结合、协同运行。

在应用场景方面,电源侧储能通过系统型优化电站以及柔性光储/风储一体化技术,尽可能接近传统电源的特性水平。与十四五相比,十五五期间沙戈荒大型新能源基地中,清洁能源占比提高不低于60%,新型储能规模将进一步扩大。电网侧,新型储能将以独立储能为主,是十五五电力保供系统调节的重要手段,布局灵活的电网储能将可缓解电网阻塞、替代输配电设施需求等。在负荷侧,虚拟电厂、绿电直连等创新应用均需负荷侧储能发挥作用,同时负荷侧储能还将支撑数能融合、电能融合等跨领域融合应用的新场景。

随着全国统一电力市场建设,十五五期间,新型储能将逐步构建电能量+电容量为主、其他市场收益为辅的收益模式。

总之,十五五是规划构建新型能源体系、加快建设新型电力系统、实现碳达峰的关键时期,新型储能是最为重要的发展支撑,需要坚持规划前瞻引领、统筹推进电源侧、电网侧、负荷侧储能的协同发展,大力支持科技创新,以科技创新带动产业创新,不断完善新型储能市场价格机制,积极推动新型储能的高质量发展。

▋未来十年新型储能技术发展路线图

工业和信息化部装备工业发展中心党委书记、副主任柳新岩发布《新型储能技术发展路线图(2025-2035年)》。路线图提出了面向2035年的18类重点产品、33种关键材料和88个关键指标,并就电化学储能、电磁储能、机械储能、储热蓄冷、氢储能五项新型储能技术作出发展展望。

据他介绍,当前,新型储能技术迭代升级的速度不断加快,正在向更大容量、混合化、多元化等方向加速迭代,总体呈现出长时+短时、低成本+高成本成熟技术的混合应用态势。当前,我国以锂离子电池储能为主导,液流电池储能、压缩空气储能占比较2023年分别提升了0.6%和0.5%。4小时以及以上的新型储能电站项目在逐步增加。

自从商业化应用以来,锂离子电池体积能量密度提高了近四倍,循环寿命提高了15倍。相较于2020年单体储能电芯容量和单舱系统容量提高了两倍左右,另外人工智能技术以及圆形机器人等也在加快应用于储能领域,热管理技术加速演进。2024年全国储能型锂离子电池的产量为260GWh,体积能量密度分布在200-400Wh/L,循环寿命5000-1万次,能量转换效率达90%-95%。

他指出,路线图规划的发展目标为:2027年,全国新型储能装机超过1.8亿千瓦;2030年,新型储能产业全面市场化发展,全国新型储能装机超过2.4亿千瓦;2035年,全国新型储能装机超过3亿千瓦。

▋新能源革命已进入储能为关键支撑的下半场

同期,宁德时代董事长曾毓群以“构建创新型产业生态,推动储能高质量发展”为题发表主旨演讲。

据他介绍,根据联合国气候大会公布的数据,到2030年,为了实现可再生能源提升至目前三倍的目标,需要将储能累计装机提高了1.5TW,其中电池储能累计装机1.2TW,这意味着需在现有基础上增6倍。

十四五以来,中国新型储能从小范围的科研示范走向了规模化、产业化发展阶段,逐渐成为全球最大的储能市场,储能电池和系统的出货量分别占全球市场的90%和70以上。

今年,随着136号文落地,以及近期《新型储能规模化建设专项行动方案》的发布,中国储能产业已进入全面市场化新阶段。

他直言,在这产业转型的关键时期,需客观认识形势:

安全隐患突出,据不完全统计,今年5月前全球已发生167起储能安全事故,随着储能系统的调用的频率提高,储能电站的安全面临着更大的考验。

价格竞争激烈,三年间储能系统价格降至约两成(仅剩原价20%),近期某储能系统集采项目中标价低于0.4元/瓦时(含电芯、直流及AC侧,非仅电芯),同时今年价格战已蔓延到海外,这不仅让储能企业的毛利率基本缩水,关键是得不偿失。

产品参数虚标,虚假宣传,从投用运行效果看,部分项目实际运行寿命远低于承诺,甚至不到承诺时间的1/4,即25%。

技术同质化问题显现,在资本的加持下,不少企业选择了走捷径,倾向于创新和复制,而非自主创新、自主研发。那创新的研发是需要烧钱的,问题是如果人人都想走捷径,谁来做创新?

无序扩张,一哄而上。目前注册的储能企业已经超过30万家。全面市场化将加速行业的洗牌,大批企业将被淘汰。其建设的电站可能因无人维护而成为“孤儿电站”,最终将责任甩给社会与国家。

曾毓群呼吁:从坚守安全底线,构建实证可信市场,加强知识产权保护、鼓励创新,面向零碳未来等方面构建创新型产业生态。

他强调,新能源革命已进入了储能为关键支撑的下半场,中国已成为全球储能发展的重要引擎,让我们共同携手构建安全导向、真实导向、创新导向的创业新生态,推动全球加速迈向低碳未来。

另外值得一提的是,国际可再生能源署(IRENA)面向全球正式发布其首份储能专题研究报告完整版——《光伏与储能助力能源转型》。该报告由宁德时代及国际知名企业和组织共同编制,是首次有中国企业深度参与的全球储能研究报告。

报告提出了多项政策建议,包括设立国家储能目标、将储能纳入电网顶层设计规划、完善电力市场规则以实现储能多重价值、开发针对性的金融创新产品降低初始投资成本以及建立健全储能并网安全标准体系和实证平台等。