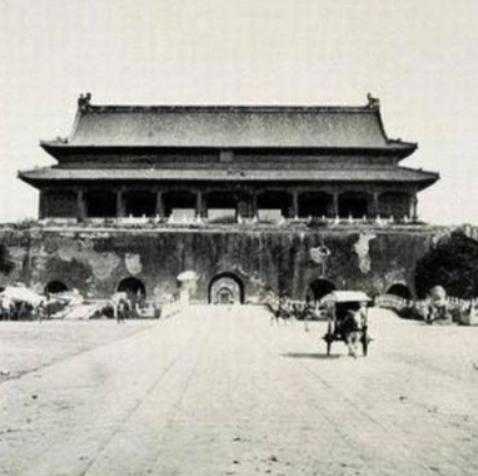

1969 年末,中央打算拆掉天安门广场再重新建设,然而在施工的时候,工人们在旧天安门的屋顶上发现了一个神秘的宝盒,这一下子让整个工程蒙上了一层神秘的色彩。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1969年的冬天,北京城的心脏地带,天安门城楼突然被一座巨大的棚子包裹起来,这座原本每天迎来送往、见证无数历史时刻的老建筑,忽然消失在一片密不透风的席棚之中,无数路过的人只能远远望见那高高的竹篙、苇席和杉杆搭起来的罩棚,谁也不知道里面正在发生什么,其实此刻的天安门里,灯火通明,几十支工队正忙得热火朝天,工人们吃住都在现场,白天锯声、刨声此起彼伏,夜里轮班看守,每个人都在为一场特殊的工程而拼尽全力。 天安门城楼之所以要被如此严密地遮掩,是因为它已岌岌可危,岁月本就让它伤痕累累,战乱和风雨更是加剧了老化,每一根梁柱都藏着历史的斑驳,更难熬的是,1966年那场强烈地震,让原本就受损的结构雪上加霜,许多地方裂缝愈发明显,老方法已经无法再支撑整座城楼,国家高层经过反复权衡,最终决定在原址上完全拆除后再用新材料复建,依然保持原有模样,这项决定极为保密,整个工程在外人看来就像消失了一段时间,只有参加施工的师傅们清楚,自己肩上扛着的不只是几根木头,而是一段历史的延续。 施工队伍来自全国各地,挑选的都是经验丰富、技术过硬的“老把式”,木工、瓦工、绘画、安保,每一组都有自己的分工,冬天的北京寒风刺骨,棚子里靠临时锅炉供暖,管道把热气送进来,只为让榫卯拼接和木头上漆能顺利进行,每一块木料都要精心挑选、阴干、去潮、烘烤,多道工序之后才敢用在城楼的结构上,手艺人们用最传统的方式测量、编号、记录,每拆下一块梁枋都要画草图、拍照存档,力求复建时完全还原,没有电脑,靠的是纸笔和几十年积累的经验,每一寸木头的方向、编号、上下左右,都分毫不差,大家心里都有一本账。 工程进行到屋顶的时候,出现了让所有人都意外的一幕,拆到正脊附近,琉璃瓦下面突然露出一个三十厘米长的金丝楠木盒,木盒表面雕着二龙戏珠的纹样,尽管岁月侵蚀,依稀还能看出工艺之精湛,盒子并不大,打开之后,里头赫然躺着一个沉甸甸的金元宝,还有一块红得发亮的宝石,以及朱红色的粉末和几种五谷杂粮,老工匠们一眼明白,这是古时建楼时“镇物”,用来祈求建筑稳固平安,这些宝贝被小心翼翼地封存起来,成为国家重要的文物,也让参与工程的每个人都多了一份敬畏。 拆除还在继续,没过多久工人们在西山墙又碰上了“硬茬”,一阵闷响过后,大家发现竟然是一枚锈迹斑斑的炮弹,继续清理,居然接连找到七枚大小相仿的炮弹,专家经过鉴定,推测这些都是百年前八国联军侵华时遗留的未爆弹,钢铁外壳早已锈蚀,火药也失去活性,但它们依旧像一把历史的钥匙,把天安门和那个动荡的年代连接起来,工地气氛一下紧张许多,工人们动作更加小心,这些炮弹很快被小心包裹后移交处理,它们和屋顶的宝盒一样,成了天安门“体内”封存的历史痕迹。 整个工程不仅仅是一次简单的重建,更是一次与古人的对话,天安门的结构全部采用木构,榫卯咬合紧密,整个城楼没有用一颗铁钉,每一寸斗拱、每一根梁柱都讲究对称和力学平衡,师傅们复原时才真正体会到老祖宗的智慧:结构设计精巧,即便经历百年风雨,依旧能挺立不倒,新材料的使用也充满讲究,主柱、横梁选用进口的硬木,耐火耐腐蚀,工匠们说一辈子都没见过这么好的木头,即便如此,工程中还是遇到了不少难题,有根主柱内部意外发现有空洞,按常规得整根换掉,可工程时间紧迫,最后决定在空洞里灌注防腐剂,保住了材料又保证了质量。 重建过程中,所有工序都力求精益求精,每根梁柱都要编号、对照、复查,哪怕一个榫口出错,整面墙都可能返工,国徽的悬挂更是重中之重,因为它代表着国家的形象,工人们用经纬仪一点点调整,直到和北京中轴线完全对齐,才算合格,即便是最小的细节,也容不得一丝马虎,工人们的汗水、专家的心血,都凝结在这座城楼的每一个角落里。 新天安门的建成,不仅仅是一次技术上的胜利,整个工程动用了全国二十多个省市、两百多个单位,施工高峰时有两千多人同时在现场,所有人分工协作,从测绘、拆卸、运输到重建,每一步都严格把关,竣工那天,大棚缓缓拆除,焕然一新的城楼如同重生,外观和老天安门一模一样,内部却融入了许多现代设施:供电、上下水、电话、抗震,甚至高度也恢复到了最初设计,悄然“长高”了近九十厘米,汉白玉石上刻着重建的日期,成为新时代的纪念。 信息来源:人民网文化频道,《天安门秘密翻建往事 选派精兵强将进行"世纪手术"》